Lupinen - eine interessante Alternative

Grundsätzlich werden Lupinen in Bitter- und Süßlupinen eingeteilt. Bitterlupinen bilden einen sehr dichten Bestand und sind deshalb gegenüber Beikräutern konkurrenzstark. Allerdings enthalten sie Bitterstoffe, welche die Anwendung von Bitterlupinen auf den Zwischenfruchtanbau beschränken. Bei Süßlupinen wurde züchterisch der Gehalt von Bitterstoffen reduziert, wodurch sie in der Fütterung eingesetzt werden können. Der relativ hohe Eiweißgehalt von 35 bis 40% macht diese Kultur zu einer interessanten Eiweißquelle. Zu dieser Gruppe gehören die Blaue oder Schmalblättrige, die Gelbe und die Weiße Lupine. In der Landwirtschaft werden vorrangig die Weiße und die Blaue Lupine eingesetzt

Lupinen haben zwar einen hohen Wasserbedarf, decken ihn aber durch ihre tiefreichende Pfahlwurzel meist leicht ab. Aufgrund der Wuchsform werden Lupinen in einen Verzweigungstyp und einen determinierten Typ eingeteilt. Der Verzweigungstyp bildet Haupt- und Nebentriebe und erreicht damit eine bessere Bodenbedeckung. Weiters sind Sorten mit dieser Wuchsform eher spätreif. Der determinierte Typ bildet nur einen endständigen Haupttrieb aus und ist durch eine frühe Abreife und hohe Standfestigkeit gekennzeichnet. Bei diesen Sorten muss die Saatstärke erhöht werden. Zum Unterschied zu den meisten anderen Leguminosenarten bevorzugen Lupinen einen kalkfreien Boden mit einem niedrigen pH-Wert. Dieser sollte unter 6,5 liegen.

Die Keimtemperatur beträgt 4°C, wobei auch Spätfröste bis -8°C gut vertragen werden. Ein weiterer Grund für den frühen Anbau (ab Mitte März) ist die relativ lange Vegetationszeit von 140 bis 170 Tagen (sortenabhängig). In der Praxis werden jedoch meist etwas spätere Anbautermine (Anfang Mai) bevorzugt. Bei ausreichend erwärmten Bodentemperaturen ist ein rasches Wachstum in der Jugendphase gewährleistet. Bei zu frühen Saaten und kalter Witterung besteht die Gefahr, dass sich die Entwicklung der Pflanzen verzögert, wodurch diese über längere Zeit im Rosettenstadium verbleiben. Dadurch nimmt die Verunkrautungsgefahr zu.

Zudem weisen Lupinen grundsätzlich einen späten Bestandesschluss auf. Deshalb empfiehlt sich vor dem Anbau die Durchführung einer Unkrautkur. Blindstriegeln ist bei geringerer Saattiefe nicht immer möglich - sollte, wenn möglich, aber durchgeführt werden. Die empfohlene Saatstärke beträgt 55 bis 65 Körner pro m² bei der Weißen Lupine bzw. 100 Körner pro m² bei der Blauen Lupine (Wuchsform). Um eine zufriedenstellende Wurzelknöllchenbildung zu gewährleisten, muss beim Anbau das Saatgut mit entsprechendem Präparat beimpft werden. Der Anbau kann aufgrund der geringen Saattiefe von drei bis fünf Zentimetern mit einer Drillmaschine mit einfachem oder doppeltem Reihenabstand durchgeführt werden. Der erste Striegeldurchgang erfolgt im Zweiblattstadium, der zweite im Vier- bis Fünf-Blattstadium bei einer Bestandeshöhe von rund 10 cm.

Die Lupinenernte kann, sobald die Körner in den Hülschen zu rascheln beginnen, durchgeführt werden. Da nach Erreichen der Totreife mit einem vermehrten Kornausfall zu rechnen ist, sollte nicht zu lange mit dem Mähdrusch zugewartet werden. Falls erforderlich sollte die Lupine für eine dauerhafte Lagerung auf 12% Kornfeuchte getrocknet werden.

Bionet–Versuchsbericht

Detaillierte Informationen zum Anbau sowie wichtige Erkenntnisse zur Kulturführung und Sortenwahl sind im Versuchsbericht zur Weißen Lupine festgehalten. Die Broschüre ist kostenlos auf der Bionet-Homepage (www.bio-net.at). Weitere Informationen sind in der entsprechenden Kultur- und Anbauanleitung auf LK Online unter der Rubrik "BIO" abrufbar.

Detaillierte Informationen zum Anbau sowie wichtige Erkenntnisse zur Kulturführung und Sortenwahl sind im Versuchsbericht zur Weißen Lupine festgehalten. Die Broschüre ist kostenlos auf der Bionet-Homepage (www.bio-net.at). Weitere Informationen sind in der entsprechenden Kultur- und Anbauanleitung auf LK Online unter der Rubrik "BIO" abrufbar.

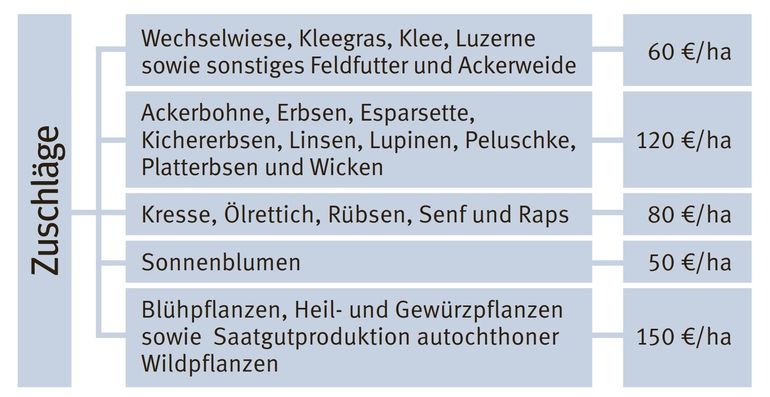

ÖPUL-Zuschlag Förderungswürdige Kulturen

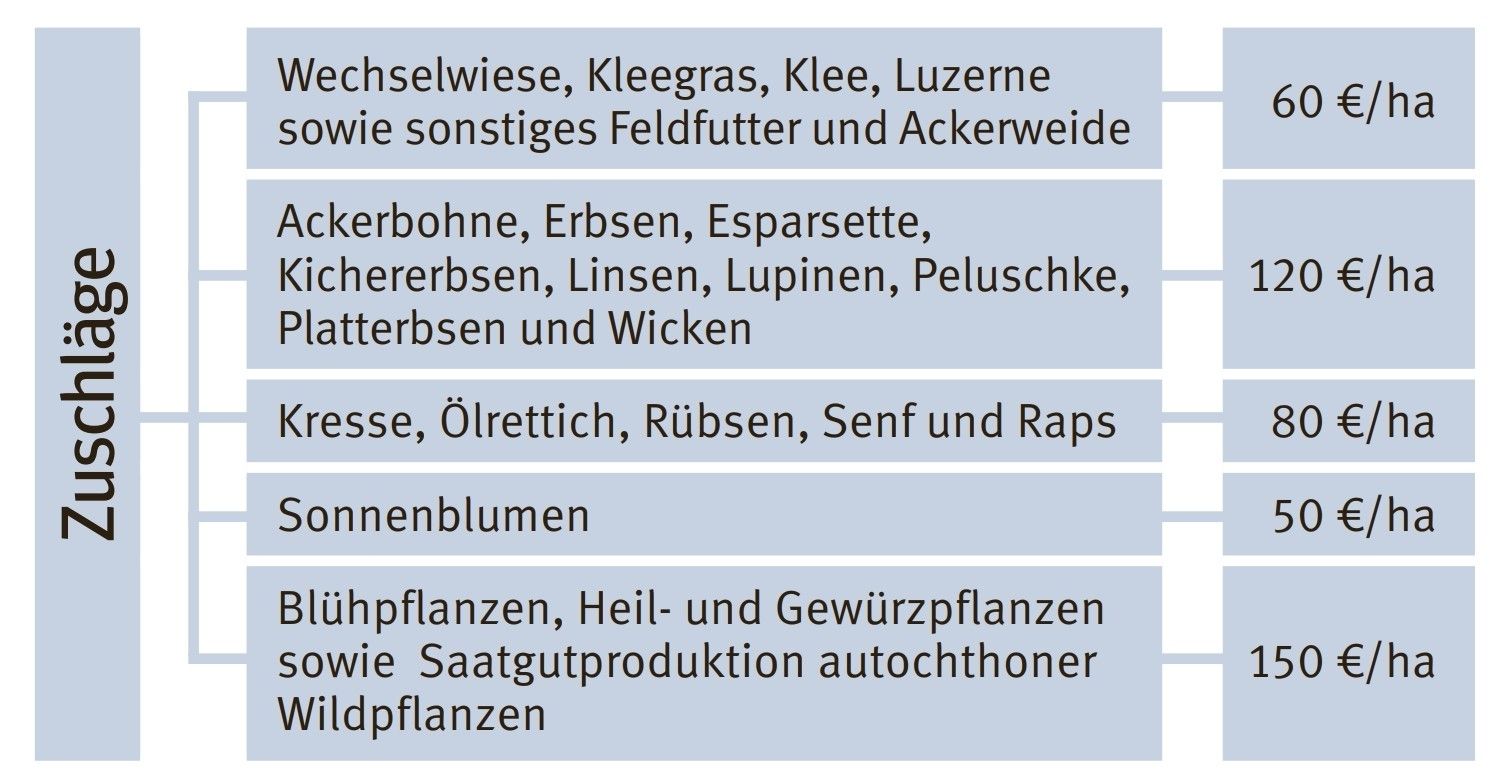

Im neuen ÖPUL-Programm werden für den Anbau bestimmter förderungswürdiger Kulturen (siehe Grafik) freiwillige einjährige Zuschläge zur Basisflächenprämie den Maßnahmen UBB und BIO ausbezahlt. Dazu zählen auch Körnerleguminosen wie Lupinen. Grundvoraussetzung ist, dass der Flächenanteil dieser Kulturen in Summe mind. 15% erreicht. Förderbar sind maximal 40% der Ackerfläche. Weitere Zuschläge gibt es zudem für eine Reihe von Blüh-, Heil- und Gewürzpflanzen. Eine genaue Auflistung der förderungswürdigen Kulturen ist den AMA-Maßnahmenblättern UBB bzw. BIO nachzulesen.

Im neuen ÖPUL-Programm werden für den Anbau bestimmter förderungswürdiger Kulturen (siehe Grafik) freiwillige einjährige Zuschläge zur Basisflächenprämie den Maßnahmen UBB und BIO ausbezahlt. Dazu zählen auch Körnerleguminosen wie Lupinen. Grundvoraussetzung ist, dass der Flächenanteil dieser Kulturen in Summe mind. 15% erreicht. Förderbar sind maximal 40% der Ackerfläche. Weitere Zuschläge gibt es zudem für eine Reihe von Blüh-, Heil- und Gewürzpflanzen. Eine genaue Auflistung der förderungswürdigen Kulturen ist den AMA-Maßnahmenblättern UBB bzw. BIO nachzulesen.