Hochleistungskühe: Gefahr für die Eizellen und Embryonen?

Vor 200 Jahren hatte eine durchschnittliche Kuh eine Lebendmasse von 200 kg, erreichte die Zuchtreife mit vier Lebensjahren und lieferte 1280 kg Milch in 200 Tagen. Durch die Einführung moderner Tierzuchtmethoden in Verbindung mit deutlich verbessertem Fütterungs- und Haltungsmanagement konnte die Leistung exponentiell gesteigert werden. Bis heute ist die obere Grenze der Milchmengenleistung nicht zu benennen.

Negative Energiebilanz

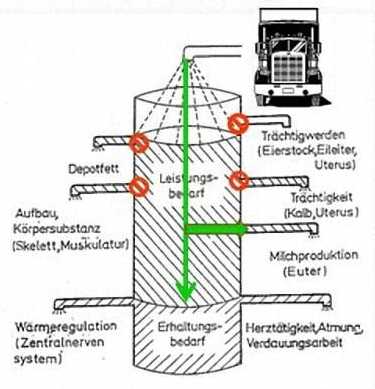

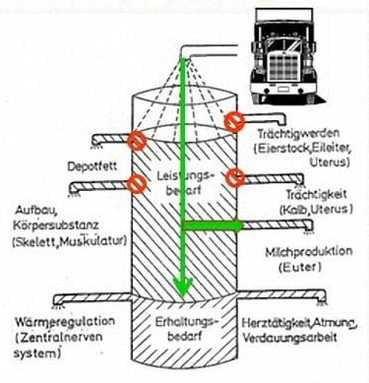

Besonders bei der Rasse Holstein-Friesian wurden jahrelang Bullen eingesetzt, deren Töchter in den ersten 100 Tagen nach der Kalbung viel Milch geben können. Während die Milchleistung schnell ansteigt und ihr Maximum in etwa der fünften Woche p. p. (nach der Geburt) erreicht, nimmt die Trockenmasse-Aufnahme (TM) nur allmählich zu und erreicht das Maximum erst etwa in der achten bis zwölften Woche p. p. Aus der ungenügenden Energieaufnahme resultiert in den ersten Wochen p. p. eine negative Energiebilanz (NEB). Als Folge davon schmelzen die Kühe Körperreserven (Fett und Muskulatur) ein. Bis zu einem gewissen Grad läuft hier ein physiologischer Prozess ab. Wird jedoch zu schnell zu viel Fett eingeschmolzen, droht die Gefahr von Stoffwechselstörungen und Infektionskrankheiten (Produktionskrankheiten).

Für die Kuh bedeutet der Einstieg in die neue Laktation weit mehr als das Gebären eines Kalbes: Damit sind viele gravierende Umstellungen in der gesamten Stoffwechsellage verbunden. Hierbei findet eine Verlagerung von einer vorwiegend anabolen (Körpersubstanz aufbauenden) zu einer katabolen (Körpersubstanz abbauenden) Stoffwechsellage statt. Die Trockenmasseaufnahme nach der Kalbung und nicht die produzierte Milchmenge bestimmt im Wesentlichen die Länge und das Ausmaß der negativen Energiebilanz.

Es sollte immer bedacht werden, dass die Ernährung zwar wichtig, wahrscheinlich auch entscheidend, aber trotzdem nur ein Teil des Managements der Transitperiode ist. Faktoren wie Belegungsdichte, Futtertrogbreite und Wasserangebot sind ebenfalls von größter Wichtigkeit.

Für die Kuh bedeutet der Einstieg in die neue Laktation weit mehr als das Gebären eines Kalbes: Damit sind viele gravierende Umstellungen in der gesamten Stoffwechsellage verbunden. Hierbei findet eine Verlagerung von einer vorwiegend anabolen (Körpersubstanz aufbauenden) zu einer katabolen (Körpersubstanz abbauenden) Stoffwechsellage statt. Die Trockenmasseaufnahme nach der Kalbung und nicht die produzierte Milchmenge bestimmt im Wesentlichen die Länge und das Ausmaß der negativen Energiebilanz.

Es sollte immer bedacht werden, dass die Ernährung zwar wichtig, wahrscheinlich auch entscheidend, aber trotzdem nur ein Teil des Managements der Transitperiode ist. Faktoren wie Belegungsdichte, Futtertrogbreite und Wasserangebot sind ebenfalls von größter Wichtigkeit.

Überbelegung und „Nährstoffautobahn“

Man darf nicht erwarten, dass Kühe unter sozialem Stress und fehlender Ruhe optimale Wiederkauaktivitäten zeigen. Somit bergen überbelegte Ställe immer ein gewisses Risiko an Ketose (mangelnde Futteraufnahme) und Pansenazidose mit negativen Auswirkungen auf Leistung und Fruchtbarkeit. Jegliche Art von Stress wirkt sich negativ auf das Immunsystem aus, indem der Organismus anfälliger für Infektionen wird. Des Weiteren schwächen Schmerzen (Lahmheiten) und Entzündungen aller Art (Mastitis, Metritis, Pansenazidose etc.) die körpereigene Abwehr.

Qualität der Eizellen

Die Reifung der Eizelle ist wesentlich mit der störungsfreien Entwicklung des Follikels verbunden: Die Follikelflüssigkeit ist die Umgebung, in der die Eizelle ihre Befruchtungs- und Entwicklungskompetenz erreicht. Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Stoffwechsellage der Kuh und der Follikelflüssigkeit. Stoffwechselstörungen führen zur Verschlechterung der Eizellqualität.

Eizellen, die in der Periode der negativen Energiebilanz heranwachsen und reifen, sind von herabgesetzter Qualität. Die erhöhten Fettabbauprodukte wirken sich nicht nur auf die Leber negativ aus (Fettleber), sondern auch auf die Follikel bzw. Eizellen. Stoffwechselveränderungen im Blut finden sich auch in der Follikelflüssigkeit wieder (hoher Anteil NEFAS [freie Fettsäuren], Ketonkörper und Harnstoff, niedrige Glukosekonzentration). Stark erhöhte Werte der Fettabbauprodukte wirken toxisch auf Granulosazellen – mit der Konsequenz, dass Eizellen mit verminderter Qualität heranreifen. Die Brunstsymptome sind nicht so intensiv, und der Gelbkörper ist schwächer. Entsteht ein Embryo, kann das Milieu im Eileiter und in der Gebärmutter gestört sein (zu viel Ammoniak, Pansenazidose), sodass sich der Embryo nicht normal weiterentwickeln kann.

Eizellen, die in der Periode der negativen Energiebilanz heranwachsen und reifen, sind von herabgesetzter Qualität. Die erhöhten Fettabbauprodukte wirken sich nicht nur auf die Leber negativ aus (Fettleber), sondern auch auf die Follikel bzw. Eizellen. Stoffwechselveränderungen im Blut finden sich auch in der Follikelflüssigkeit wieder (hoher Anteil NEFAS [freie Fettsäuren], Ketonkörper und Harnstoff, niedrige Glukosekonzentration). Stark erhöhte Werte der Fettabbauprodukte wirken toxisch auf Granulosazellen – mit der Konsequenz, dass Eizellen mit verminderter Qualität heranreifen. Die Brunstsymptome sind nicht so intensiv, und der Gelbkörper ist schwächer. Entsteht ein Embryo, kann das Milieu im Eileiter und in der Gebärmutter gestört sein (zu viel Ammoniak, Pansenazidose), sodass sich der Embryo nicht normal weiterentwickeln kann.

Individuelle Rastzeit

Es kann nicht angehen, dass bei einer deutlichen Steigerung der Milchleistung an der Rastzeit unverändert festgehalten wird. Nach Meinung vieler Betriebswirtschafter sollten die Kühe innerhalb der ersten drei Monate nach der Abkalbung wieder tragend werden. Vom ernährungs- und stoffwechselphysiologischen Standpunkt aus sollte die erste Besamung zum Zeitpunkt des Wechsels von der negativen in die positive Energiebilanz erfolgen. Über wiederholte Bewertung der Körperkondition (BCS) oder der Rückenfettbestimmung (RFD) kann mittels Ultraschall der Zeitrahmen festgestellt werden. Die Regulationsmechanismen der Kuh programmieren mit steigender Milchleistung eine spätere Bereitschaft zur Trächtigkeit. Als Schlussfolgerung ist daraus zu ziehen, dass die Rastzeit bei Hochleistungskühen nicht pauschal gleich sein sollte. Der strategische Einsatz von Hormonprogrammen, bei denen alle Kühe oder ein großer Teil der Herde ausnahmslos nach einem festen Zeitplan mit Hormonen „behandelt“ werden, ist kritisch zu hinterfragen. Der Hormoneinsatz sollte auf nachgewiesene fruchtbarkeitsgestörte Kühe begrenzt werden.

Das Fazit

In den letzten Jahrzehnten ist die Milchleistung durch genetische Verbesserung in Verbindung mit ausgefeiltem Fütterungs- und Haltungsmanagement enorm angestiegen.

Im Gegenzug hat die Fruchtbarkeit durch die Produktionssteigerung deutlich abgenommen. Fertilitätsstörungen sind ein multifaktorielles Problem, wobei die hohe Milchleistung im Vergleich zur NEB, BCS/RFD und zu Produktionskrankheiten eine geringe Rolle spielt.

Der Rückgang der Fruchtbarkeit bei Hochleistungskühen ist häufig ein Problem geschädigter Eizellen und daraus folgend schwacher Embryonen. Jede im postpartalem Zeitraum (nach der Geburt) auftretende Erkrankung (metabolisch oder infektiös) hat Auswirkungen auf die Eizellreifung. Die Regulationsmechanismen der Kuh programmieren mit steigender Milchleistung eine spätere Trächtigkeit. Daher ist der hormonelle Eingriff in der Phase der NEB kritisch zu hinterfragen. Eine Möglichkeit, um den geschädigten Eizellen entgegenzuwirken, liegt in der tierindividuellen Verlängerung der Rastzeit (freiwillige Wartezeit). Die Körperkondition (BCS/RFD) zum Zeitpunkt der Besamung und die Historie von Produktionskrankheiten sollten hierbei eine besondere Berücksichtigung finden.

Im Gegenzug hat die Fruchtbarkeit durch die Produktionssteigerung deutlich abgenommen. Fertilitätsstörungen sind ein multifaktorielles Problem, wobei die hohe Milchleistung im Vergleich zur NEB, BCS/RFD und zu Produktionskrankheiten eine geringe Rolle spielt.

Der Rückgang der Fruchtbarkeit bei Hochleistungskühen ist häufig ein Problem geschädigter Eizellen und daraus folgend schwacher Embryonen. Jede im postpartalem Zeitraum (nach der Geburt) auftretende Erkrankung (metabolisch oder infektiös) hat Auswirkungen auf die Eizellreifung. Die Regulationsmechanismen der Kuh programmieren mit steigender Milchleistung eine spätere Trächtigkeit. Daher ist der hormonelle Eingriff in der Phase der NEB kritisch zu hinterfragen. Eine Möglichkeit, um den geschädigten Eizellen entgegenzuwirken, liegt in der tierindividuellen Verlängerung der Rastzeit (freiwillige Wartezeit). Die Körperkondition (BCS/RFD) zum Zeitpunkt der Besamung und die Historie von Produktionskrankheiten sollten hierbei eine besondere Berücksichtigung finden.

Fruchtbarkeitswebinar

Am 25. November gibt es über Zoom ein Fruchtbarkeitswebinar für Eigenbestandsbesamer. Beginn ist um 19 Uhr. Referenten sind Dipl.-Ing. Franz Tiefenthaller und Dr. Hugo Hauschulte.