Bioferkel – Perspektive mit Zukunft

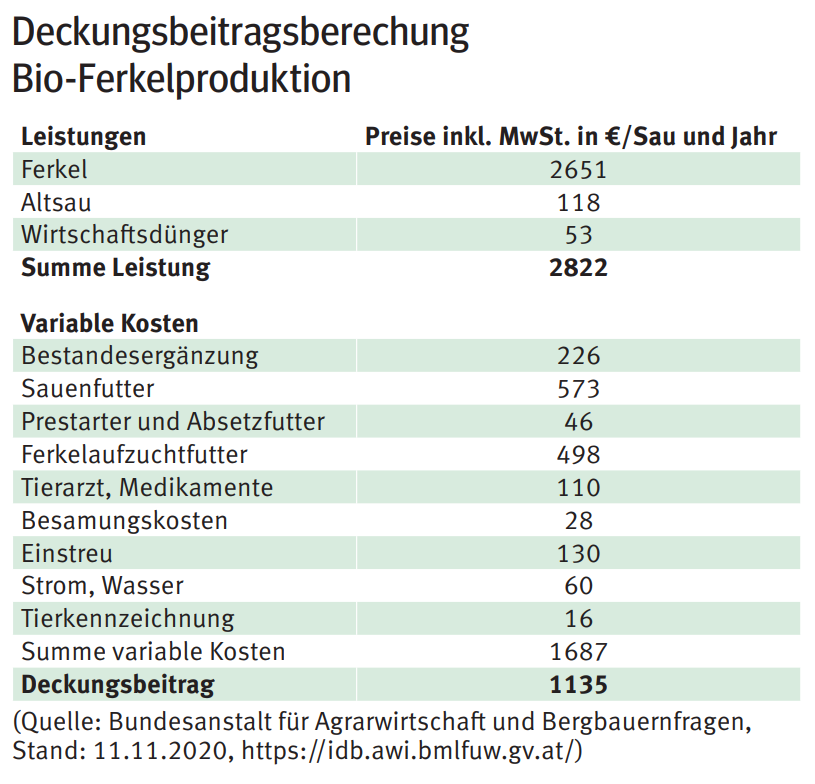

Vor allem Betriebe, die noch nicht den gesamten Betrieb als Vollspaltensystem ausgerichtet haben, sollten die Möglichkeit der Umstellung auf biologische Wirtschaftsweise in Betracht ziehen. Aber auch für bestehende Biobetriebe stellt die Bioschweinehaltung ein lukratives Standbein dar, insbesonders, wenn leer stehende Gebäude adaptiert werden können. Eine interessante Besonderheit ist, dass ein Familieneinkommen mit 40 Zuchtsauen bei hofeigener Futterproduktion und gutem Management erwirtschaftet werden kann. Die Betriebsgröße spielt im Biobereich eine eher untergeordnete Rolle, da auch kleinere Partien gut verkäuflich sind.

Die Grundsätze der biologischen Landwirtschaft – artgerechte Tierhaltung mit eingestreuten Liegebereichen und Auslauf für jedes Tier (auch Abferkelbucht!) – gehören zu den Rahmenbedingungen. Für die Bioschweinehaltung gibt es mittlerweile gut funktionierende Konzepte bei Stallbau, Fütterung, Zucht oder Tierbehandlung.

Mit einem Marktanteil von ca. zwei Prozent der geschlachteten Schweine in Österreich liegt der Bioschweinemarkt noch immer im Nischenbereich. Im Lebensmitteleinzelhandel ist bisher kaum Bioschweine-Frischfleisch erhältlich, der Markt entwickelt sich aber kontinuierlich weiter. Bioschweinefleisch geht hauptsächlich in andere Absatzkanäle, z. B. in Biofleischfachgeschäfte, Biosupermärkte, in die Gastronomie- und Großküchenbelieferung oder in Verarbeitungsprodukte (Wurst, Schinken, Speck, Babynahrung). Marktprognosen zufolge kann in den nächsten Jahren von einer deutlichen Steigerung des Marktanteils ausgegangen werden. Daher kann jedem interessierten Betrieb die Umstellung wirklich nahegelegt werden. Gerade Bioferkel sind seit Jahren Mangelware und begrenzen die Marktentwicklung. Hier liegen die größten Potenziale.

Die Grundsätze der biologischen Landwirtschaft – artgerechte Tierhaltung mit eingestreuten Liegebereichen und Auslauf für jedes Tier (auch Abferkelbucht!) – gehören zu den Rahmenbedingungen. Für die Bioschweinehaltung gibt es mittlerweile gut funktionierende Konzepte bei Stallbau, Fütterung, Zucht oder Tierbehandlung.

Mit einem Marktanteil von ca. zwei Prozent der geschlachteten Schweine in Österreich liegt der Bioschweinemarkt noch immer im Nischenbereich. Im Lebensmitteleinzelhandel ist bisher kaum Bioschweine-Frischfleisch erhältlich, der Markt entwickelt sich aber kontinuierlich weiter. Bioschweinefleisch geht hauptsächlich in andere Absatzkanäle, z. B. in Biofleischfachgeschäfte, Biosupermärkte, in die Gastronomie- und Großküchenbelieferung oder in Verarbeitungsprodukte (Wurst, Schinken, Speck, Babynahrung). Marktprognosen zufolge kann in den nächsten Jahren von einer deutlichen Steigerung des Marktanteils ausgegangen werden. Daher kann jedem interessierten Betrieb die Umstellung wirklich nahegelegt werden. Gerade Bioferkel sind seit Jahren Mangelware und begrenzen die Marktentwicklung. Hier liegen die größten Potenziale.

Biopreis unabhängig von konventionellem

Der Biosektor agiert unabhängig vom konventionellen Markt. Die Erzeugerpreise werden von der „Bioschwein Austria VertriebsgmbH“, der größten Vermarktungsorganisation mit integrierter Erzeugergemeinschaft am Bioschweinesektor, festgelegt. Alle anderen Marktteilnehmer wie Pannonia Bios oder regionale Fleischer (Familie Ilgenfritz) und Direktvermarkter orientieren sich an diesen Richtpreisen. Wöchentlich werden von „Bioschwein Austria“ österreichweit bis zu 1000 Bioschweine vom Stall zu Schlacht- bzw. Verarbeitungsbetrieben disponiert. Zusätzlich bietet „Bioschwein Austria“ Futtermittel-Sammelbestellungen und einen Bioferkelstarter für die Lieferanten an.

Großer Vorteil der Bioschweinehaltung liegt in der Sicherheit bzw. Planbarkeit der Produktion. So gibt es keine schwankenden Wochenpreise, sondern in der Regel für mehrere Monate stabile Erzeugerpreise. Futterkosten und andere preisbeeinflussende Faktoren werden von den Bauernvertretern und der Geschäftsführung bei der Preisgestaltung berücksichtigt.

Ein weiterer Vorteil, der für ein hohes Maß an Marktstabilität sorgt, ist die Bindung vom Ferkel- an den Mastschweinepreis. Dadurch werden Interessenskonflikte zwischen Züchtern und Mästern vermindert. Der Auszahlungspreis ist für alle Lieferanten unabhängig von der Betriebsgröße gleich hoch („Pooling“) und von der konventionellen Preissituation unabhängig. Derzeit bekommt man netto für ein durchschnittlich schweres Bioferkel etwa 150 Euro und etwa 380 Euro für ein Biomastschwein – je nach Handelsklasse. Die Bioschweinehaltung, insbesondere die Ferkelproduktion, stellen interessante Betriebszweige dar.

Großer Vorteil der Bioschweinehaltung liegt in der Sicherheit bzw. Planbarkeit der Produktion. So gibt es keine schwankenden Wochenpreise, sondern in der Regel für mehrere Monate stabile Erzeugerpreise. Futterkosten und andere preisbeeinflussende Faktoren werden von den Bauernvertretern und der Geschäftsführung bei der Preisgestaltung berücksichtigt.

Ein weiterer Vorteil, der für ein hohes Maß an Marktstabilität sorgt, ist die Bindung vom Ferkel- an den Mastschweinepreis. Dadurch werden Interessenskonflikte zwischen Züchtern und Mästern vermindert. Der Auszahlungspreis ist für alle Lieferanten unabhängig von der Betriebsgröße gleich hoch („Pooling“) und von der konventionellen Preissituation unabhängig. Derzeit bekommt man netto für ein durchschnittlich schweres Bioferkel etwa 150 Euro und etwa 380 Euro für ein Biomastschwein – je nach Handelsklasse. Die Bioschweinehaltung, insbesondere die Ferkelproduktion, stellen interessante Betriebszweige dar.

Interview mit Hubert Stark, Geschäftsführer der Bioschwein Austria Vertriebsgmbh, zum Thema Bioschweinehaltung.

Wie schätzen Sie die derzeitige Marktlage bzw. das zukünftige Entwicklungspotenzial in der Bioschweinehaltung ein?

Hubert Stark: Der Trend zu hochwertigen Lebensmitteln hält sicher an. Bei Schweinefleisch tendieren die Konsumentinnen – vielleicht auch durch Corona? – dazu, weniger zu kaufen, aber dafür Bio. Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzen wird.

Was braucht der Markt für eine Weiterentwicklung?

Das wichtigste ist Stabilität in allen Bereichen, egal ob in der Produktion, beim Preis, bei der Verarbeitung oder im Handel! Nur so kann sich ein Nischenmarkt wie der unsere kontinuierlich erweitern. Sobald einzelne Gruppen – aus welchem Grund auch immer – ausbrechen und nur den eigenen Vorteil sehen, beginnt das System „unrund“ zu werden. Und das führt zu Preis- und Mengenschwankungen und die Weiterentwicklung wird schwierig. Deshalb ist das gegenseitige Vertrauen, dass jeder seine Arbeit gut macht, extrem wichtig.

Wo sehen Sie die Herausforderungen bei einem Umstieg auf Bioschweinehaltung bzw. welche Punkte müssen seitens der Landwirte dabei beachtet werden?

Der Umstieg muss vor allem im Kopf vor sich gehen. Zum einen muss man diese Tiere mögen und bereit sein, sie tagtäglich zu versorgen. Zum anderen ist wichtig, sich in diese neue Art der Haltung „hineinzulernen“. Oft sind es banale Dinge wie Einstreuen oder Raufutterfütterung, die bei der Planung schlecht durchgedacht sind und dann die Betriebsleiter vor große Herausforderungen stellen. Deshalb ist gute Planung eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg. Mein Tipp: Schaut euch Bioschweineställe an und fahrt zum „Stalltag“ nach Wels!

Für welche Betriebe lohnt sich der Umstieg auf biologische Schweinehaltung am meisten bzw. steigen auch bestehende Biobetriebe in die Schweineproduktion ein?

Wir versuchen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit jeder unabhängig von der Betriebsgröße in die Bioschweinehaltung einsteigen kann. Für jemanden, der Schweine mag, lohnt es sich also praktisch immer. Für bestehende Biobetriebe, zum Beispiel mit Rinderhaltung, ist manchmal ein zweites Standbein wichtig, um den Betrieb im Vollerwerb zu führen. Derzeit informieren sich einige davon bei uns über Bioschweine. Häufig steigen auch die „jungen“ Bioleute – also nach der Hofübergabe – in diesen Bereich neu ein.

Was sind Ihrer Meinung nach die Besonderheiten der Bioschweinehaltung?

Für mich ist es die komplette Abkoppelung vom konventionellen Markt – das hat nicht jede Biobranche geschafft. Aber auch die Tatsache, dass wir mit der Ferkelpreisbindung ein ziemlich gerechtes System geschaffen haben, bei dem Züchter und Mäster gleiche Verdienstmöglichkeiten haben. Aus Sicht der Tiere sind die Besonderheiten das freie Abferkeln, die Ausläufe, die Säugezeit, viel Einstreu, kein Schwanzkupieren, GVO-freie Fütterung, das Raufutter – um nur einige zu nennen. Die Bioschweinehaltung ist wirklich sehr anders als die konventionelle. Interessant finde ich auch, dass die Fettsäuren Omega 3 zu Omega 6 im Bioschweinefleisch in einem besseren Verhältnis wie bei konventionell gefütterten Schweinen liegen.

Warum findet man so wenig Bioschweinefleisch im Supermarkt?

Der Gesamtanteil an Bioschweinen in Österreich liegt nur bei ca. zwei Prozent. Das spiegelt sich natürlich auch in den Regalen wider, doch die Versorgung wird zunehmend besser und dadurch werden laufend neue Produkte gelistet. In manchen Supermärkten gibt es gar nicht so wenig davon, es kommt auf den Standort an. Wir haben aber auch andere Absatzwege als „nur“ die Supermärkte. Hier in Kärnten kann man das sogar schmecken: Ihr könnt unseren Bioschweinsbraten in einer sehr bekannten Autobahnraststätte testen.

Hubert Stark: Der Trend zu hochwertigen Lebensmitteln hält sicher an. Bei Schweinefleisch tendieren die Konsumentinnen – vielleicht auch durch Corona? – dazu, weniger zu kaufen, aber dafür Bio. Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzen wird.

Was braucht der Markt für eine Weiterentwicklung?

Das wichtigste ist Stabilität in allen Bereichen, egal ob in der Produktion, beim Preis, bei der Verarbeitung oder im Handel! Nur so kann sich ein Nischenmarkt wie der unsere kontinuierlich erweitern. Sobald einzelne Gruppen – aus welchem Grund auch immer – ausbrechen und nur den eigenen Vorteil sehen, beginnt das System „unrund“ zu werden. Und das führt zu Preis- und Mengenschwankungen und die Weiterentwicklung wird schwierig. Deshalb ist das gegenseitige Vertrauen, dass jeder seine Arbeit gut macht, extrem wichtig.

Wo sehen Sie die Herausforderungen bei einem Umstieg auf Bioschweinehaltung bzw. welche Punkte müssen seitens der Landwirte dabei beachtet werden?

Der Umstieg muss vor allem im Kopf vor sich gehen. Zum einen muss man diese Tiere mögen und bereit sein, sie tagtäglich zu versorgen. Zum anderen ist wichtig, sich in diese neue Art der Haltung „hineinzulernen“. Oft sind es banale Dinge wie Einstreuen oder Raufutterfütterung, die bei der Planung schlecht durchgedacht sind und dann die Betriebsleiter vor große Herausforderungen stellen. Deshalb ist gute Planung eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg. Mein Tipp: Schaut euch Bioschweineställe an und fahrt zum „Stalltag“ nach Wels!

Für welche Betriebe lohnt sich der Umstieg auf biologische Schweinehaltung am meisten bzw. steigen auch bestehende Biobetriebe in die Schweineproduktion ein?

Wir versuchen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit jeder unabhängig von der Betriebsgröße in die Bioschweinehaltung einsteigen kann. Für jemanden, der Schweine mag, lohnt es sich also praktisch immer. Für bestehende Biobetriebe, zum Beispiel mit Rinderhaltung, ist manchmal ein zweites Standbein wichtig, um den Betrieb im Vollerwerb zu führen. Derzeit informieren sich einige davon bei uns über Bioschweine. Häufig steigen auch die „jungen“ Bioleute – also nach der Hofübergabe – in diesen Bereich neu ein.

Was sind Ihrer Meinung nach die Besonderheiten der Bioschweinehaltung?

Für mich ist es die komplette Abkoppelung vom konventionellen Markt – das hat nicht jede Biobranche geschafft. Aber auch die Tatsache, dass wir mit der Ferkelpreisbindung ein ziemlich gerechtes System geschaffen haben, bei dem Züchter und Mäster gleiche Verdienstmöglichkeiten haben. Aus Sicht der Tiere sind die Besonderheiten das freie Abferkeln, die Ausläufe, die Säugezeit, viel Einstreu, kein Schwanzkupieren, GVO-freie Fütterung, das Raufutter – um nur einige zu nennen. Die Bioschweinehaltung ist wirklich sehr anders als die konventionelle. Interessant finde ich auch, dass die Fettsäuren Omega 3 zu Omega 6 im Bioschweinefleisch in einem besseren Verhältnis wie bei konventionell gefütterten Schweinen liegen.

Warum findet man so wenig Bioschweinefleisch im Supermarkt?

Der Gesamtanteil an Bioschweinen in Österreich liegt nur bei ca. zwei Prozent. Das spiegelt sich natürlich auch in den Regalen wider, doch die Versorgung wird zunehmend besser und dadurch werden laufend neue Produkte gelistet. In manchen Supermärkten gibt es gar nicht so wenig davon, es kommt auf den Standort an. Wir haben aber auch andere Absatzwege als „nur“ die Supermärkte. Hier in Kärnten kann man das sogar schmecken: Ihr könnt unseren Bioschweinsbraten in einer sehr bekannten Autobahnraststätte testen.