ÖPUL – zwei Maßnahmen für Begrünung auf Ackerflächen

Zwischenfruchtanbau

Hier gelten die im Begrünungsjahr aktiv angelegten Begrünungskulturen (inkl. Untersaaten) nach Hauptkulturen, die nach möglichem Umbruch, je Begrünungsvariante, umgebrochen werden und auf die eine aktive Anlage einer Hauptfrucht folgt.

Aktive Anlage einer Zwischenfrucht bedeutet, dass eine nach gewählte(r) Variante(n) erlaubte Begrünungsmischung oder Begrünungskultur (bei Variante 6) eingesät bzw. als Untersaat angelegt wird. Bei Untersaaten gilt das Datum der Ernte der Hauptfrucht als Anlagedatum.

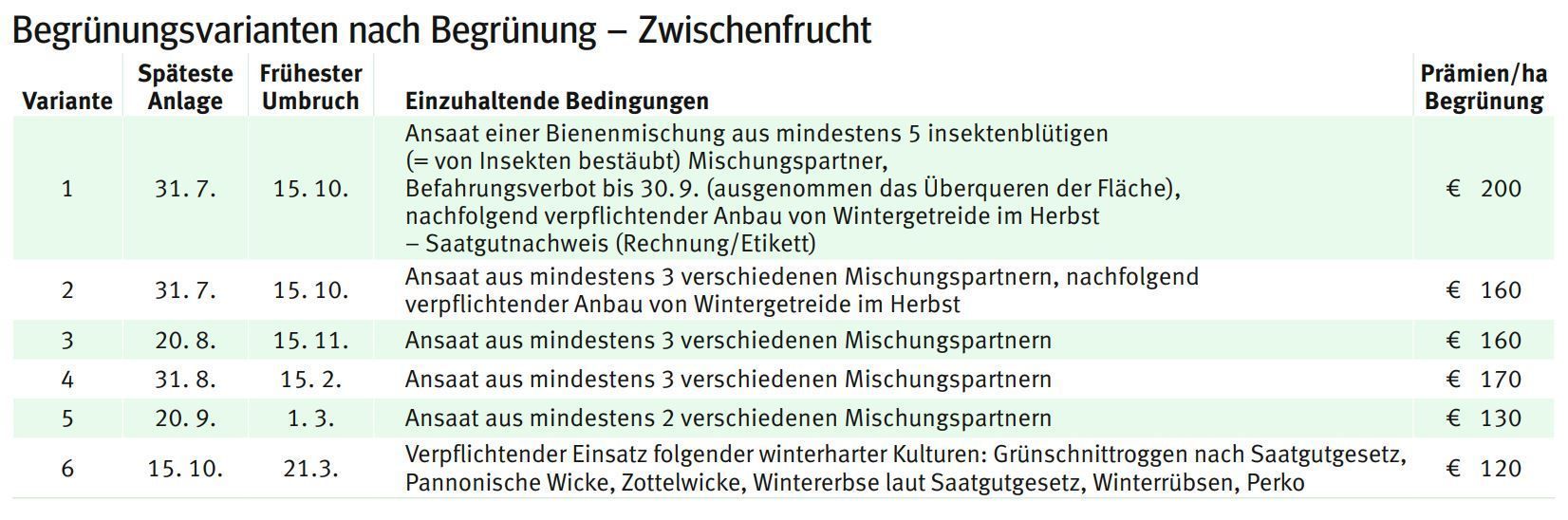

Die Nutzung (Mahd und Abtransport, Beweidung) und Pflege (häckseln, schlegeln) der Begrünung ist erlaubt, es muss nur eine flächendeckende Begrünung erhalten bleiben. Es stehen verschiedene Begrünungsvarianten zur Verfügung (siehe Tabelle).

Förderungsvoraussetzung:

Als Begrünungsflächen gelten nicht:

Aktive Anlage einer Zwischenfrucht bedeutet, dass eine nach gewählte(r) Variante(n) erlaubte Begrünungsmischung oder Begrünungskultur (bei Variante 6) eingesät bzw. als Untersaat angelegt wird. Bei Untersaaten gilt das Datum der Ernte der Hauptfrucht als Anlagedatum.

Die Nutzung (Mahd und Abtransport, Beweidung) und Pflege (häckseln, schlegeln) der Begrünung ist erlaubt, es muss nur eine flächendeckende Begrünung erhalten bleiben. Es stehen verschiedene Begrünungsvarianten zur Verfügung (siehe Tabelle).

Förderungsvoraussetzung:

- Stichtag für das Ausmaß der Ackerfläche ist jährlich der 1. Oktober.

- Jährliche flächendeckende und aktive Begrünung von mindestens zehn Prozent der Ackerfläche.

- Verzicht auf mineralische Stickstoffdüngung im Begrünungszeitraum (ab dem Zeitpunkt der Anlage der Begrünung bis zum Ende des Begrünungszeitraumes).

- Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vom Zeitpunkt der Anlage der Zwischenfruchtbegrünung bis zum Ende des Begrünungszeitraumes. Die Beseitigung von Zwischenfrüchten darf nur mit mechanischen Methoden wie Häckseln oder Einarbeiten erfolgen.

- Verzicht auf Bodenbearbeitung während des Begrünungszeitraumes, ausgenommen für Strip-Till-Verfahren (Streifensaat)

- Einhaltung der Mindestanforderung für die Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.

- In den Varianten 1 bis 5 gibt es keine Vorgabe hinsichtlich abfrostender oder winterharter Begrünungskulturen.

- Bei der Variante 1 muss eine Bienenmischung mit fünf insektenblütigen (= von Insekten bestäubt) Mischungspartnern verwendet werden (z. B. Kleearten, Luzerne, Buchweizen, Senf, Phacelia, Esparsette, …).

- Bei allen anderen Varianten (2,3,4,5) gilt die Vorgabe „insektenblütig“ nicht.

Als Begrünungsflächen gelten nicht:

- Grünbrache

- Ausfall von vorhergehenden Kulturen

- Getreide und Mais in Reinkultur (ausgenommen Grünschnittroggen laut Saatgutgesetz)

- Flächen, die in den ÖPUL-Maßnahmen „Naturschutz“, „Weiterführung 20-jährige Verpflichtungen“ (K20), „Bewirtschaftung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“ oder „Vorbeugender Grundwasserschutz Oberflächengewässerschutz auf Ackerflächen“ eingebracht sind

- Hauptkulturen wie beispielsweise Wechselwiese, Kleegras, Winterraps

Fördervoraussetzungen

- Für die Begrünungsmaßnahme – Zwischenfrucht besteht keine Kombinationsverpflichtung.

- Für die Begrünungsmaßnahme – System Immergrün besteht eine Kombinationsverpflichtung, das heißt, wird nicht an der „Umweltgerechten und biodiversitätsfördernden Bewirtschaftung von Acker und Grünland“ (UBB) oder „Bio“ teilgenommen, kann auch nicht am „System Immergrün“ teilgenommen werden.

- Einhaltung des Phosphormindeststandards und Pflanzenschutzmittelanwendung.

System Immergrün

Im „System Immergrün“ muss eine ganzjährige flächendeckende Bodenbedeckung auf mindestens 85 % der Ackerfläche im Verpflichtungszeitraum umgesetzt werden. Daher gelten hier sowohl Hauptkulturen wie beispielsweise Getreide, Mais, Sonnenblumen, Soja, Ackerfutter als auch aktiv angelegte Zwischenfrüchte als Begrünung bzw. Bodenbedeckung.

Die Dauer unbestellter Zeiträume zwischen Hauptkulturen bzw. Haupt- und Zwischenkulturen ist begrenzt. Bei dieser Maßnahme sind Aufzeichnungen vorgeschrieben (schlagbezogen über folgende Termine: Ernte Hauptkultur, Anlage und Umbruch Zwischenfrucht, Anlage Nachfolgekultur).

Förderungsvoraussetzung:

Zu beachten:

Es sind alle abfrostenden und winterharten Kulturen zulässig – auch in Reinkultur. Diese müssen aktiv bis 1. Oktober angelegt werden (Einsaat oder Untersaat). Die Nutzung der Zwischenfrüchte ist erlaubt, es muss jedoch gewährleistet sein, dass eine flächendeckende Begrünung erhalten bleibt.

Die Dauer unbestellter Zeiträume zwischen Hauptkulturen bzw. Haupt- und Zwischenkulturen ist begrenzt. Bei dieser Maßnahme sind Aufzeichnungen vorgeschrieben (schlagbezogen über folgende Termine: Ernte Hauptkultur, Anlage und Umbruch Zwischenfrucht, Anlage Nachfolgekultur).

Förderungsvoraussetzung:

- Verpflichtende Teilnahme an der ÖPUL-Maßnahme UBB oder Bio.

- Wurde für die Maßnahme „Biologische Wirtschaftsweise“ ein vorzeitiger rückzahlungsfreier Ausstieg im Jahr 2020 gewährt oder wurde die Maßnahme „Biologische Wirtschaftsweise“ für 2021 nicht verlängert, ist eine Prämiengewährung ohne Kombinationsverpflichtung möglich.

- Ganzjährige, flächendeckende Begrünung von mindestens 85 % der Ackerfläche

- Verpflichtung der mind. 85 % Begrünung beginnt am 1. Jänner und endet mit 31. Dezember des jeweiligen Jahres

- Mindestanlagedauer von Zwischenfruchtkulturen: 35 Tage

- Folgende Zeiträume dürfen nicht überschritten werden: Ernte Hauptfrucht bis Anlage Zwischenfrucht: 30 Tage; Umbruch Zwischenfrucht bis Anbau Hauptfrucht: 30 Tage; Ernte Hauptfrucht bis Anbau Hauptfrucht: 50 Tage

- Die Zwischenfrüchte müssen bis spätestens 1. Oktober aktiv angelegt werden, und die Anlagedauer von Zwischenfrüchten muss mindestens 35 Tage betragen.

- Schlagbezogene Aufzeichnungen über folgende Termine sind verpflichtend: Ernte der Hauptkultur, Anlage und Umbruch der Zwischenfrucht, Anlage der Nachfolgekultur

- Verzicht auf mineralische N-Düngung und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf Zwischenfrüchten (Ansaat bis Umbruch)

- Verzicht auf Bodenbearbeitung während des Begrünungszeitraumes, ausgenommen für Strip-Till-Verfahren

- Einhaltung der einschlägigen Mindestanforderungen für die Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln

- Prämie: 80 Euro/ha Ackerfläche. Für stillgelegte Flächen (ausgenommen Biodiversitätsflächen im Rahmen der ÖPUL-Maßnahme UBB) wird keine Prämie gewährt, sie sind jedoch in die 85 % Mindestbegrünung anrechenbar.

Zu beachten:

Es sind alle abfrostenden und winterharten Kulturen zulässig – auch in Reinkultur. Diese müssen aktiv bis 1. Oktober angelegt werden (Einsaat oder Untersaat). Die Nutzung der Zwischenfrüchte ist erlaubt, es muss jedoch gewährleistet sein, dass eine flächendeckende Begrünung erhalten bleibt.

Herbizideinsatz

Grundsätzlich müssen nach Maßgabe der ÖPUL-Vorgaben Begrünungen oder Biodiversitätsflächen auf Ackerland nach dem vorgeschriebenen Begrünungszeitraum mechanisch beseitigt werden. Laut dem Merkblatt der Agrarmarkt Austria (AMA) gilt als mechanische Beseitigung:

- Die Begrünungspflanzen sind vollständig abgefrostet und niedergebrochen.

- Einsatz von Bodenbearbeitungsgeräten wie Pflug, Grubber, Kreiselegge, Scheibenegge oder Messerwalze

- Einsaat einer Folgekultur mittels Direkt-, Mulchsaat- und Strip-Till-Verfahren

- Die Begrünung wird nach dem Abfrosten oder nach dem vorgeschriebenen Begrünungszeitraum bodennahe gehäckselt, anders zerkleinert oder gemäht

- Walzen abgefrorener Begrünungspflanzen im gefrorenen Zustand

- Nicht als „mechanische“ Beseitigung anrechenbar sind:

- Striegeln der Begrünung

- Einkürzen der Begrünung im Herbst zur Masseverringerung, wenn die Begrünung noch weiterwachsen kann.

Mögliche Mischungspartner

- Buchweizen: rasche Jugendentwicklung, schnell abfrostend, anspruchslos, problemlose Einarbeitung.

- Esparsette: mehrjährige, trockenheitstolerante Leguminose mit kräftigen Pfahlwurzeln.

- Futtererbse: einjährige Leguminose, schnell wachsend, mit hohem Massenertrag. Ablagetiefe von 4 bis 5 cm ist zu beachten – bei Aussaat in Mischungen kann es zwei getrennte Arbeitsgänge erfordern (unterschiedliche Samengrößen).

- Grünschnittroggen: winterhart mit intensiver Wurzelentwicklung und großer Massenentwicklung; er ist spätsaatverträglich und auch eine erlaubte Kultur in Reinsaat bei Variante 6 der ÖPUL-Maßnahme – Begrünung Acker – Zwischenfrucht.

- Luzerne: winterharte, mehrjährige Leguminose; bildet tiefe Pfahlwurzel. Jugendentwicklung ist langsam. Bevorzugt durchlässige, tiefgründige warme Böden, optimaler pH-Bereich 6,5 bis 7,5, feines Saatbeet, seichte Ablage und Bodenschluss.

- Mungo: einjährige, krautige Pflanze (Korbblütler – wie beispielsweise die Sonnenblume), rasche Jugendentwicklung mit hohem Masseertrag und Pfahl- und Seitenwurzeln bis 30 cm; ist frostempfindlich, verholzt kaum und ist ideal für Mulchsaat.

- Ölrettich: einjähriger Kreuzblütler; raschwüchsig mit hohem Massenertrag und tiefreichenden Pfahlwurzeln; Ölrettich verträgt Fröste und stirbt über den Winter ab.

- Phacelia (Büschelschön): ist mit keiner unserer Kulturpflanzen verwandt. Ist einjährig, mit rascher Jugendentwicklung, guter Durchwurzelung und geringer Massenentwicklung. Sie bereichert die Begrünungsmischung und ist eine Bienenweide.

- Sandhafer (Rauhafer): gehört zur Familie der Gräser, hohe Produktion organischer Masse – kann als Silage, Beweidung, Erzeugung von Biogas verwendet werden. Der Sandhafer zählt als Getreide und darf somit in der ÖPUL-Maßnahme – Begrünung von Ackerflächen – Zwischenfruchtanbau mit einem maximalen Mischungsanteil unter 50 % des Gesamtbestandes enthalten sein. Er ist frostempfindlich und friert im Verlauf des Winters ab.

- Senf: einjähriger Kreuzblütler mit raschem Jugendwachstum und hohem Masseertrag; ist konkurrenzstark und unterdrückt Mischungspartner leicht (geringe Aussaatmenge in der Mischung ist zu empfehlen).

- Sommerwicke: Leguminose mit guter Durchwurzelung und vielen Feinwurzeln; niedriger Wuchs und guter Mischungspartner.

- Winterrübse: winterharter Kreuzblütler mit tiefer Pfahlwurzel und rascher Jugendentwicklung und schneller Bodenbedeckung. Ist in der Variante 6 der ÖPUL-Maßnahme Zwischenfruchtanbau auch in Reinsaat zulässig.