Tipps zum Sommergetreideanbau

Die Basis fürs Gelingen bei Sommergetreide wird beim Anbau gelegt. Wo sollten Sie beim Anbau hinschauen? Sommergetreide hat eine kurze Vegetationszeit, deshalb können anfänglich begangene Fehler kaum wieder gut gemacht werden. Frühe Saattermine liefern fast stets die höheren Kornerträge. In den Niederungen können, sofern es der Bodenzustand erlaubt, auch Sommergerste und Hafer ab der dritten Februarwoche gesät werden. Die längere Wachstumsphase im Kurztag wirkt sich günstig auf die Bestockung, das Tiefenwachstum der Wurzeln und die Ausdifferenzierung der Blütenanlagen aus. Weiters reagieren solche Bestände nicht so empfindlich auf Trockenstress. Die Saatstärke ist dem Saatzeitpunkt und den Keimbedingungen anzupassen.

1| Den Boden nicht zu feucht zu bearbeiten.

Eine möglichst trockene Aussaat verhindert Verdichtungen, speziell die Sommergerste reagiert mit Gelbfärbung und Wuchsdepression.

2| Nicht zu tief lockern – Wasser sparen!

Für eine rasche Keimung und einen schnellen Aufgang von Sommergetreide ist eine krümelige Auflage von wenigen Zentimetern über einem gleichmäßig verfestigten Untergrund optimal.

3| Anwalzen nur bei grobem Saatbett (Steine) und trockenen Bedingungen in Erwägung ziehen.

1| Den Boden nicht zu feucht zu bearbeiten.

Eine möglichst trockene Aussaat verhindert Verdichtungen, speziell die Sommergerste reagiert mit Gelbfärbung und Wuchsdepression.

2| Nicht zu tief lockern – Wasser sparen!

Für eine rasche Keimung und einen schnellen Aufgang von Sommergetreide ist eine krümelige Auflage von wenigen Zentimetern über einem gleichmäßig verfestigten Untergrund optimal.

3| Anwalzen nur bei grobem Saatbett (Steine) und trockenen Bedingungen in Erwägung ziehen.

4| Ablagetiefe von 2 bis 4 cm anstreben.

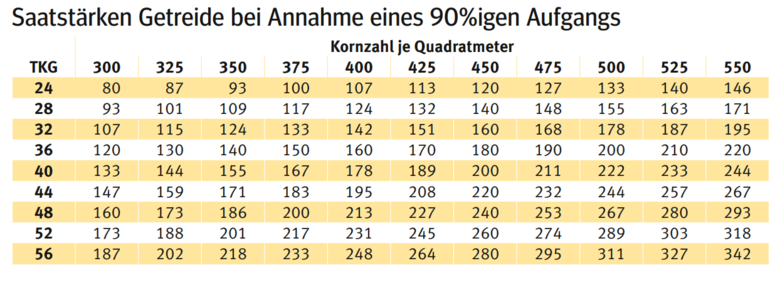

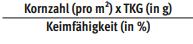

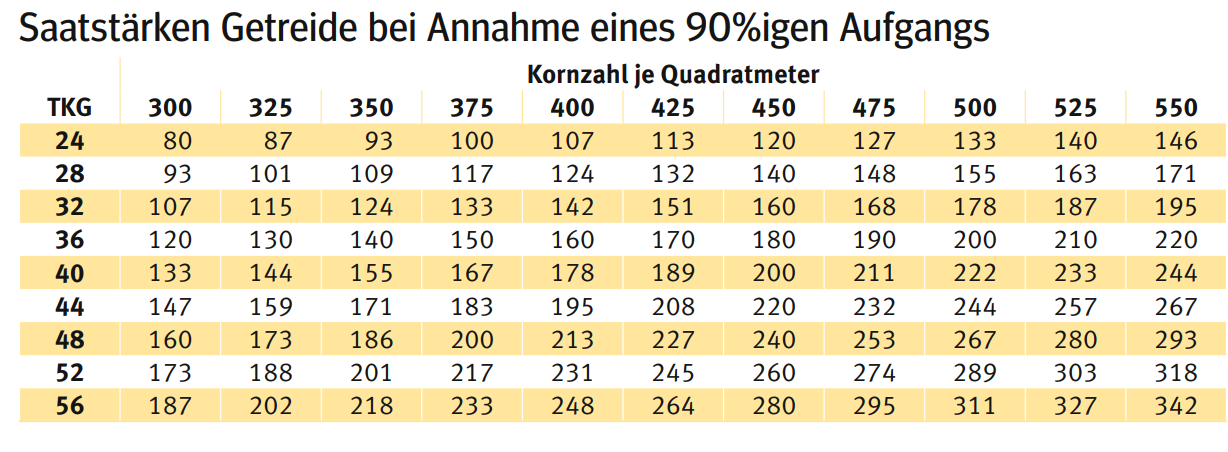

Angaben zur Saatgutmenge befinden sich auf den Säcken. Manchmal ist der Aufdruck schwer zu lesen, deshalb erkundigen Sie sich schon beim Ankauf bezüglich Tausendkorngewicht. Die nötige Menge errechnet sich mittels dieser Formel vereinfacht:

- zu tiefe Ablage: das Korn benötigt bis zum Durchdringen der Erdoberfläche sehr viel Energie, die fehlt dann bei der Wurzelausbildung.

- zu seichte Ablage: Gefahr der Austrocknung der Körner bzw. Keimverluste, eine Verbindung zur wasserführenden Bodenschicht soll gegeben sein.

Angaben zur Saatgutmenge befinden sich auf den Säcken. Manchmal ist der Aufdruck schwer zu lesen, deshalb erkundigen Sie sich schon beim Ankauf bezüglich Tausendkorngewicht. Die nötige Menge errechnet sich mittels dieser Formel vereinfacht:

Sommergerste

Rund 120 bis 130 Tage Vegetationszeit stehen der Sommergerste von der Aussaat bis zur Ernte zur Verfügung. Und nur in der ersten Hälfte der verfügbaren Zeit haben wir produktionstechnischen Gestaltungsspielraum. Wenig Zeit also, um hohe Erträge zu lukrieren, viel zu wenig Zeit, um gravierende Fehler zu kompensieren.

Die Grundlage für einen erfolgreichen Sommergerstenanbau wird mit zertifiziertem Saatgut gelegt. Unliebsame Überraschungen aufgrund mangelnder Keimfähigkeit oder Triebkraft, von frühem Krankheitsbefall (Streifenkrankheit) oder starkem Befall mit Flugbrand können so vermieden werden. Auch die Sortenechtheit kann nur mit zertifiziertem Saatgut – insbesondere im Kontraktanbau – sichergestellt werden.

Anbau:

Neben einem frühen Anbau spielen gute Bodenbearbeitung und exakte Saat eine wichtige Rolle in der Ertragsbildung von Gerste. Die Saatstärke von Sommergerste sollte an die Qualität des Saatbettes und den Anbauzeitpunkt angepasst werden. Ein schlechtes Saatbett und eine späte Saat verlangen eine höhere Saatstärke von bis zu 400 Körnern je Quadratmeter. Darüber sollte auf keinen Fall gesät werden, weil bei Erwarten guter Bestockung Lagergefahr entsteht. In der Regel sollte die Saatstärke zwischen 300 und 320 Körnern je Quadratmeter liegen.

Düngung:

Aufgrund der begrenzten Wurzelleistung der Sommergerste ist auf die ausreichende Versorgung mit den Grundnährstoffen N, P, K, Mg, Ca zu achten. Bei Anwendung des Standardverfahrens ist die Aufteilung der N-Gaben folgend zu bemessen:

a.) Bis 100 kg N: 60 % N zum Anbau, 40 % zu Bestockungsbeginn

b.) Ab 100 kg N: 50 % N zum Anbau, 30 % N zu Bestockungsbeginn, 20 % N ins beginnende Fahnenblatt.

Die Grundlage für einen erfolgreichen Sommergerstenanbau wird mit zertifiziertem Saatgut gelegt. Unliebsame Überraschungen aufgrund mangelnder Keimfähigkeit oder Triebkraft, von frühem Krankheitsbefall (Streifenkrankheit) oder starkem Befall mit Flugbrand können so vermieden werden. Auch die Sortenechtheit kann nur mit zertifiziertem Saatgut – insbesondere im Kontraktanbau – sichergestellt werden.

Anbau:

Neben einem frühen Anbau spielen gute Bodenbearbeitung und exakte Saat eine wichtige Rolle in der Ertragsbildung von Gerste. Die Saatstärke von Sommergerste sollte an die Qualität des Saatbettes und den Anbauzeitpunkt angepasst werden. Ein schlechtes Saatbett und eine späte Saat verlangen eine höhere Saatstärke von bis zu 400 Körnern je Quadratmeter. Darüber sollte auf keinen Fall gesät werden, weil bei Erwarten guter Bestockung Lagergefahr entsteht. In der Regel sollte die Saatstärke zwischen 300 und 320 Körnern je Quadratmeter liegen.

Düngung:

Aufgrund der begrenzten Wurzelleistung der Sommergerste ist auf die ausreichende Versorgung mit den Grundnährstoffen N, P, K, Mg, Ca zu achten. Bei Anwendung des Standardverfahrens ist die Aufteilung der N-Gaben folgend zu bemessen:

a.) Bis 100 kg N: 60 % N zum Anbau, 40 % zu Bestockungsbeginn

b.) Ab 100 kg N: 50 % N zum Anbau, 30 % N zu Bestockungsbeginn, 20 % N ins beginnende Fahnenblatt.

Sommerweizen

Der Sommerweizen hat hohe Ansprüche hinsichtlich Boden und Produktionstechnik.

Anbau:

Sommerweizen sollte möglichst frühzeitig ausgesät werden, um eine ausreichend lange Vegetationszeit für das Wachstum des Bestandes zur Verfügung zu haben und gleichzeitig die Jugendentwicklung in den Zeitraum mit Kurztagsbedingungen zu legen. Das Saatbeet kann beim Weizen grobscholliger sein als bei anderen Getreidearten, da der Weizen hierbei weniger empfindlich ist. Der Weizen an sich stellt an den Boden aber höhere Ansprüche als Gerste und Hafer. Nährstoffreiche und tiefgründige Böden mit einem günstigen Wasserhaushalt sichern gute Erträge. Der Weizen muss also aus dem Vollen schöpfen können. In der Regel sollte eine Saatstärke von 350 bis 450 keimfähigen Körnern pro m² eingehalten werden, bei Spätsaaten sollte die Menge um ca. zehn bis 15 % erhöht werden.

Düngung:

Damit die geforderten Bestandesdichten von 450 bis 550 Ähren je m² bei oben angeführter Aussaatmenge erreicht und nicht unproduktive Nebentrieben gefördert werden, sollten zu hohe Einzelgaben vermieden werden. Einzelgaben von nicht mehr als 50 kg N/ha sind anzustreben („Splitting“). Eine hohe Kornzahl je Ähre erreicht man, indem man gegen Ende der Bestockung genügend N zur Verfügung stellt. So wird die Anlage der Ährchen gefördert. Eine N-Gabe von etwa 50 kg kann als angemessen angesehen werden.

Abschlussdüngung ertragsorientiert: Wird der gedüngte Stickstoff bereits in der Blüte wirksam, dann wird die Zellteilung im Korn forciert – mit dem Ergebnis großer Speicher – hohes TKG.

Abschlussdüngung qualitätsorientiert: Gegen Ende der Blüte hin kann die Zellteilung kaum mehr angeregt werden – der Stickstoff landet im Korn als Protein und verbessert die Backqualität des Weizens.

Anbau:

Sommerweizen sollte möglichst frühzeitig ausgesät werden, um eine ausreichend lange Vegetationszeit für das Wachstum des Bestandes zur Verfügung zu haben und gleichzeitig die Jugendentwicklung in den Zeitraum mit Kurztagsbedingungen zu legen. Das Saatbeet kann beim Weizen grobscholliger sein als bei anderen Getreidearten, da der Weizen hierbei weniger empfindlich ist. Der Weizen an sich stellt an den Boden aber höhere Ansprüche als Gerste und Hafer. Nährstoffreiche und tiefgründige Böden mit einem günstigen Wasserhaushalt sichern gute Erträge. Der Weizen muss also aus dem Vollen schöpfen können. In der Regel sollte eine Saatstärke von 350 bis 450 keimfähigen Körnern pro m² eingehalten werden, bei Spätsaaten sollte die Menge um ca. zehn bis 15 % erhöht werden.

Düngung:

Damit die geforderten Bestandesdichten von 450 bis 550 Ähren je m² bei oben angeführter Aussaatmenge erreicht und nicht unproduktive Nebentrieben gefördert werden, sollten zu hohe Einzelgaben vermieden werden. Einzelgaben von nicht mehr als 50 kg N/ha sind anzustreben („Splitting“). Eine hohe Kornzahl je Ähre erreicht man, indem man gegen Ende der Bestockung genügend N zur Verfügung stellt. So wird die Anlage der Ährchen gefördert. Eine N-Gabe von etwa 50 kg kann als angemessen angesehen werden.

Abschlussdüngung ertragsorientiert: Wird der gedüngte Stickstoff bereits in der Blüte wirksam, dann wird die Zellteilung im Korn forciert – mit dem Ergebnis großer Speicher – hohes TKG.

Abschlussdüngung qualitätsorientiert: Gegen Ende der Blüte hin kann die Zellteilung kaum mehr angeregt werden – der Stickstoff landet im Korn als Protein und verbessert die Backqualität des Weizens.

Braugerste

Die Braugerste nimmt hinsichtlich Düngung eine kontroverse Stellung ein: Sie ist einerseits mit Stickstoff sparsam zu düngen (60 bis 80 kg Rein-N), andererseits muss sie aber bis ins Schossen aus dem Vollen schöpfen können (auch bei P, K und Mg), um akzeptable Mengen und Qualitäten produzieren zu können. Der gesamte N-Bedarf muss bereits beim Anbau richtig bemessen werden, um einerseits eine ausreichende Bestandesentwicklung zu gewährleisten, andererseits aber ein N-Überangebot in der Kornfüllungsphase zu vermeiden.

Hafer

Hafer kann aufgrund seines leistungsfähigen Wurzelsystems auf allen Bodenarten angebaut werden. Er ist besonders gut zur Rekultivierung geeignet. Voraussetzung ist eine gute Wasserversorgung.

Anbau:

Hafer stellt an die Vorfrucht geringe Ansprüche. Auch unter widrigen Bedingungen kann sich Hafer behaupten. Hafer ist nahezu für alle Folgekulturen eine gute Vorfrucht, besonders in getreidebetonten Fruchtfolgen wirkt Hafer durch seine Resistenz gegen Halmbruch und Schwarzbeinigkeit als Gesundungsfrucht.

Die Aussaat von Sommerhafer sollte ab Ende Februar bis Ende März erfolgen. Eine Aussaat bei gefrorenen Böden ist durchaus möglich, wobei jedoch von einer Aussaat unter zu feuchten Bedingungen abzuraten ist. Sommerhafer ist auf eine ausreichende Bodenfeuchte angewiesen. Deshalb ist eine rechtzeitige Aussaat für Sommerhafer wichtig, sodass die Winterfeuchte optimal ausgenutzt werden kann.

Sommerhafer Aussaatstärke: 280 bis 300 Körner/m2 früh (Februar bis Anfang März), 320 bis 380 Körner/m2 spät (Mitte März bis Anfang April) Ablagetiefe 2 bis 3 cm, problemlos ist eine tiefere Aussaat möglich (3 bis 4 cm).

Hafer reagiert auf Nässe weniger empfindlich als Sommergerste! Durch Anwalzen der Saat kann der Aufgang gefördert werden, was besonders bei trockenen Aussaatbedingungen wichtig ist. So lässt sich der optimale Bodenschluss erreichen und der Dünger zeitgleich mit der Saat einarbeiten.

Hinsichtlich N-Angebot ist ein vernünftiges Mittelmaß und gutes Augenmaß gefragt: Zu wenig N reduziert den Ertrag – zu viel N erhöht das Lager- und Qualitätsrisiko erheblich. Düngefenster helfen, die Nachlieferung aus dem Boden abzuschätzen. Spurenelemente wie Mangan (Mn), Kupfer (Cu) und auch Bor (B) sind beim Hafer ein Thema und sollten bei Bedarf über das Blatt appliziert werden.

Anbau:

Hafer stellt an die Vorfrucht geringe Ansprüche. Auch unter widrigen Bedingungen kann sich Hafer behaupten. Hafer ist nahezu für alle Folgekulturen eine gute Vorfrucht, besonders in getreidebetonten Fruchtfolgen wirkt Hafer durch seine Resistenz gegen Halmbruch und Schwarzbeinigkeit als Gesundungsfrucht.

Die Aussaat von Sommerhafer sollte ab Ende Februar bis Ende März erfolgen. Eine Aussaat bei gefrorenen Böden ist durchaus möglich, wobei jedoch von einer Aussaat unter zu feuchten Bedingungen abzuraten ist. Sommerhafer ist auf eine ausreichende Bodenfeuchte angewiesen. Deshalb ist eine rechtzeitige Aussaat für Sommerhafer wichtig, sodass die Winterfeuchte optimal ausgenutzt werden kann.

Sommerhafer Aussaatstärke: 280 bis 300 Körner/m2 früh (Februar bis Anfang März), 320 bis 380 Körner/m2 spät (Mitte März bis Anfang April) Ablagetiefe 2 bis 3 cm, problemlos ist eine tiefere Aussaat möglich (3 bis 4 cm).

Hafer reagiert auf Nässe weniger empfindlich als Sommergerste! Durch Anwalzen der Saat kann der Aufgang gefördert werden, was besonders bei trockenen Aussaatbedingungen wichtig ist. So lässt sich der optimale Bodenschluss erreichen und der Dünger zeitgleich mit der Saat einarbeiten.

Hinsichtlich N-Angebot ist ein vernünftiges Mittelmaß und gutes Augenmaß gefragt: Zu wenig N reduziert den Ertrag – zu viel N erhöht das Lager- und Qualitätsrisiko erheblich. Düngefenster helfen, die Nachlieferung aus dem Boden abzuschätzen. Spurenelemente wie Mangan (Mn), Kupfer (Cu) und auch Bor (B) sind beim Hafer ein Thema und sollten bei Bedarf über das Blatt appliziert werden.