Tipp aus Mold: Sicherer Umgang mit Strom am Bauernhof

Auswirkungen des elektrischen Stromes auf den Menschen

Bei Wechselspannung mit einer Frequenz von 50 Herz kann der Strom ab 0,5 mA wahrgenommen werden. Ab 10 mA kommt es zu Verkrampfungen und zu Atembeschwerden. Ein Loslassen ist durch die Verkrampfung nicht mehr möglich. Bei ca.50 mA wird die Herzkammerflimmer-Schwelle überschritten, wodurch Lebensgefahr gegeben ist.

Was bei einem Stromunfall zu tun ist

- Den Verunglückten aus dem Stromkreis befreien

- Erste Hilfe leisten

- Arzt oder Rettung verständigen

- Unfall bei der Polizei melden. Es besteht Meldepflicht!

Gefahrenquelle "ältere Anlagen"

Es gibt viele Elektroanlagen die 25 Jahre und länger im Betrieb sind. Diese Anlagen sind in der Regel funktionstüchtig und scheinbar sicher. Eine Elektroinstallation unterliegt aber einem natürlichen Verschleiß, durch häufige Nutzung oder die Beschädigungen von Kabeln, Leitungen und deren Schaltern und Steckvorrichtungen. Dazu kommt, dass unter Umständen die notwendigen Reparaturen nicht fachgerecht oder gar nicht durchgeführt worden sind. Oft werden veraltete oder fehlerhafte Schutzschalter nicht einmal bemerkt.

Gefahrenquelle “Brand“

Zu den häufigsten Brandursachen zählen technische Defekte, Kurzschlüsse, beschädigte Leitungen oder Leuchten mit hoher Oberflächentemperatur durch fehlende Schutzgläser.

In landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebsstätten muss ein zusätzlicher Fehlerstromschutzschalter mit einem Auslösefehlerstrom von 300 mA als Brandschutzschalter eingebaut haben.

Gefahrenquelle “Wasser und Strom“

Gerade im Freien, wo wir uns am Boden befinden, ist die Gefahr, dass Feuchtigkeit durch Spritzwasser, Regen oder Unachtsamkeit in ein Elektrogerät gelangt, sehr groß.

Wenn Wasser in Elektrogeräte eindringt, zum Beispiel durch Lüftungsschlitze, kann das den Strom nach außen leiten.

Die Isolierung wird durch Wasser überbrückt und dadurch unwirksam, dadurch ist die Gefahr einer Elektrisierung gegeben.

Wasser ist daher von Elektrogeräten fernzuhalten und vor dem Reinigen ist immer der Stecker zu ziehen.

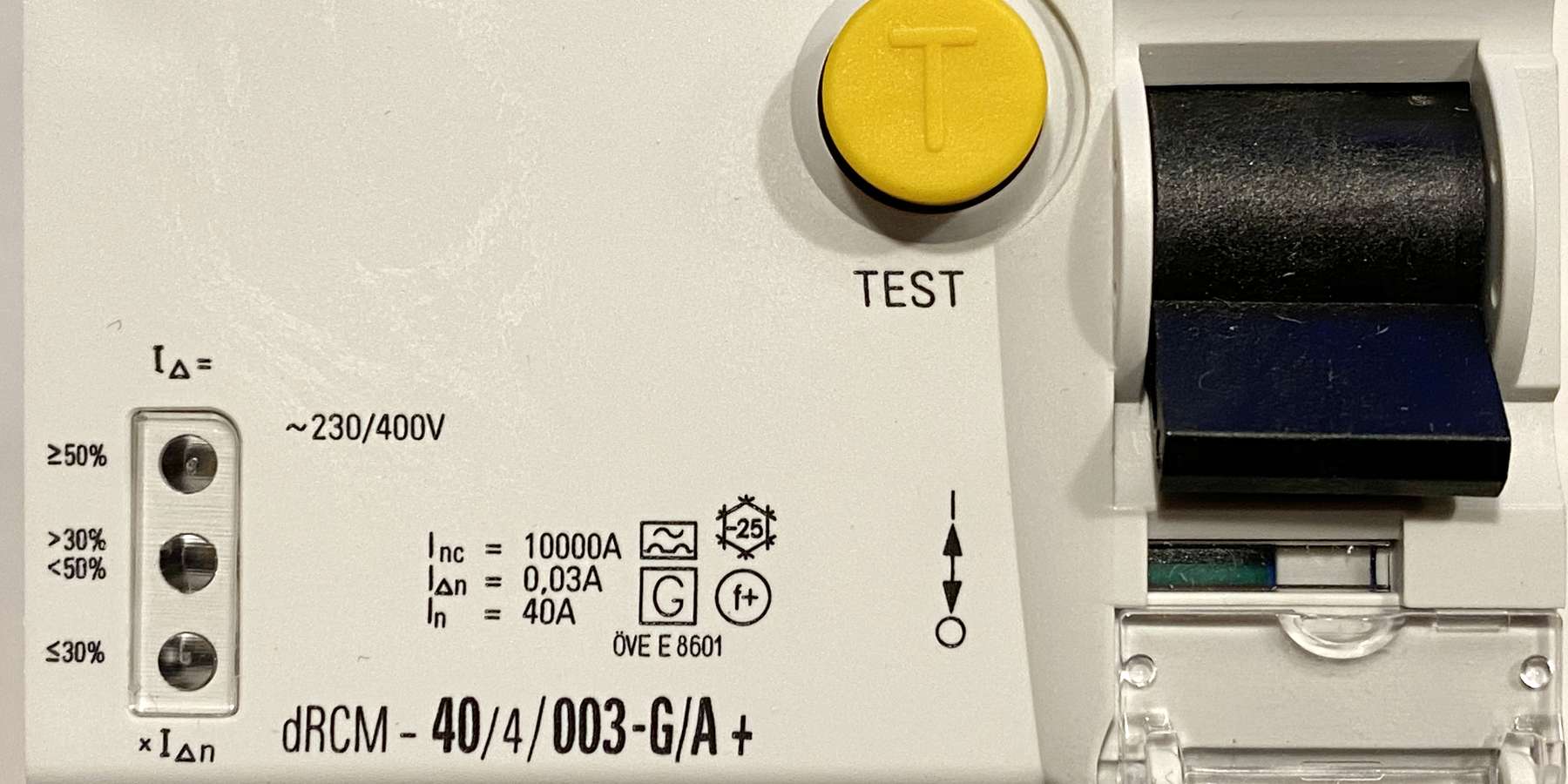

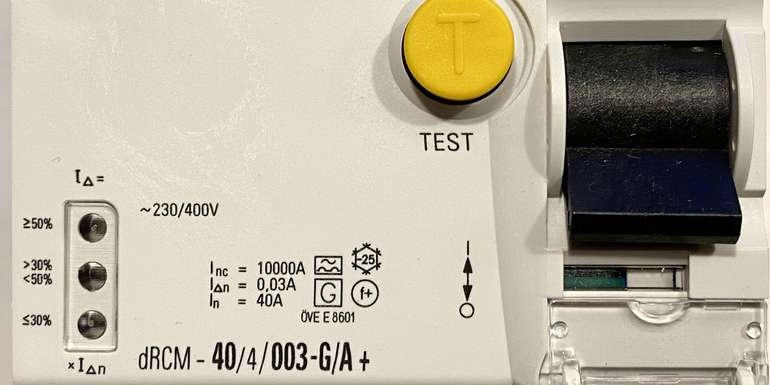

Gefahrenquelle “defekte Fehlerstromschutzschalter“

Defekte Fehlerstromschutzschalter können durch betätigen der Prüftaste erkannt werden. Dies sollte in der Landwirtschaft monatlich durchgeführt werden.

Die wiederkehrende Überprüfung der Elektroinstallation ist durch einen befähigten Elektrotechniker alle vier Jahre notwendig. Nur so können schadhafte Schutzschalter oder Anlagenteile einer Elektroinstallation erkannt und getauscht werden.

Gefahrenquelle “neue Generation von Elektrogeräten“

Zum anderen gibt es eine neue Generation von Elektrogeräten wie z.B.: Haushaltsgeräte, Waschmaschinen, drehzahlgesteuerte Motoren, Vorschaltgeräte u.d.gl., in denen elektronische Bauteile verbaut sind. Bei diesen Geräten können glatte Gleichfehlerströme entstehen.

Ein herkömmlicher Fehlerstromschutzschalter der Type AC ist nur für reine Fehlerwechselströme gebaut und kann bei diesen Geräten durch die Gleichstromanteile erst stark verzögert oder gar nicht auslösen. Nur ein Fehlerstromschutzschalter, der an die auftretbare Form des Fehlerstroms richtig angepasst ist, bietet ausreichend Schutz. Bei der Schutzmaßnahme Nullung mit Zusatzschutz spielen die Fehlerstromschutzschalter eine wichtige Rolle.

Typen von FI-Schutzschaltern

FI-Schutzschalter werden auch “RCDs“ (Residual Current Device)

deutsch ( Reststromschutzgerät) genannt.

In Deutschland und Österreich werden RCDs als Fehlerstromschutzschalter oder FI-Schutzschalter kurz FIs bezeichnet. Ein RCD ist ein Schutzschalter. der den Stromkreis im Fehlerfall elektromagnetisch freischalten kann.

Als Zusatzschutz werden FI-Schutzschalter mit einem Auslösefehlerstrom von 30 mA eingesetzt.

Für welche Fehlerstromart der FI-Schutzschalter geeignet ist, geben die nachfolgenden Typen an:

- Typ AC oder wechselstromsensitiv: Die FI-Auslösung ist nur bei sinusförmigen Wechselfehlerströmen sichergestellt. Diese FI-Schutzschalter wurden in der Vergangenheit oft eingesetzt. Sie sind jedoch bei den heute oft verwendeten modernen Werkzeugen, Waschmaschinen, Geschirrspülern, Föhnen oder elektronischen Ladegeräten, bei denen eine Halbwelle durch Schaltungen von Dioden gefiltert wird oder die eine Steuerelektronik zur Dreh-Zahlsteuerung haben, nicht mehr einsetzbar. Es ist nicht gewährleistet, dass der FI im Fehlerfall auslöst, da nur mehr eine Halbwelle vorhanden ist. Auch bei glatten Gleichfehlerströmen, die zum Beispiel bei Frequenzumrichtern, E-Mobilität und PV-Anlagen entstehen können, geht der integrierte Wandler des FI-Schutzschalters in Sättigung und der PMA (Permanent-Magnetauslöser) kann den Schalter nicht zum Auslösen bringen. Diese FI Schutzschalter werden nur mehr für rein ohmsche Lasten, wie zum Beispiel Heizungen, eingesetzt.

- Typ A oder pulsstromsensitiv: Dieser Typ von FI-Schutzschalter erkennt nicht nur sinusförmige Wechselströme, sondern auch pulsierende Gleichfehlerströme, die plötzlich oder langsam ansteigend auftreten. Der Typ A ist heute der Standart-FI für die meisten Anwendungen wie z.B. für Wohnungen, Wohnhäuser und Büros.

- Typ F oder mischfrequenzsensitiv: Zusätzlich zu den Funktionen des FI-Schutzschalters Typ A, erfassen die FI-Schutzschalter Typ F neben Wechselfehlerströmen und pulsierenden Gleichfehlerströmen der Netzfrequenz auch Fehlerströme, die aus Mischfrequenzen bis 1 kHz bestehen. Diese FI-Schutzschalter werden besonders bei Anwendungen mit zweiphasigen Frequenzumrichtern, die zum Beispiel heute teilweise in Waschmaschinen verbaut werden verwendet. Es entwickelt sich momentan dieser Schalter als Standard für Wohnhäuser und Wohnungen. Zusätzlich haben die FIs des Typ F weniger Fehlauslösungen gegenüber Stoßströmen, die z.B. beim Einschalten von Computern, Motoren oder Beleuchtungsanlagen vorkommen können. Typischen Anwendungen der Typ F - FI-Schutzschalter: Haushalt mit einphasigen Frequenzumrichtern (Pumpen, Waschmaschinen),teilweise auf Baustellen, Erdwärmepumpen.

- Typ B oder allstromsensitiv: Diese sind allstromsensitive FI-Schutzschalter zur Erfassung von Fehlerströmen, die vom Typ A oder F nicht mehr wahrgenommen werden. FI-Schutzschalter Typ B haben einen Frequenzbereich bis 1 kHz. Eine sehr bedeutende Aufgabe dieser Type ist das Erkennen von Fehlerströmen bei Wechselfehlerströmen, die von glatten Gleichfehlerströmen überlagert sind sowie bei pulsierenden Gleichfehlerströmen, die einem Gleichfehlerstrom überlagert sind und bei Gleichfehlerströmen, die aus Gleichrichterkreisen mit zwei oder mehr Phasen resultieren. Die Typ B FI-Schutzschalter erkennen auch glatte Gleichfehlerströme, die plötzlich auftreten oder allmählich ansteigen, abhängig von deren Polarität. Diese FI-Schutzschaltertype B erkennt Fehlerströme, die nicht durch den Null-Durchgang gehen. Ein Typ A, Typ F oder Typ AC-FI-Schutzschalter bietet bei Auftreten solcher Fehler keinen Schutz. Ab einem definierten glatten Gleichfehlerstrom geht der Wandler dieser Typen in Sättigung und kann den benötigten Strom für das Permanent-Magnetauslöser zur Auslösung nicht mehr aufbringen. Typischen Anwendungen der Typ B - FI-Schutzschalter: E-Mobilität, PV-Anlagen, Frequenzumrichter, Röntgengeräte oder medizinische Geräte, industrielle Waschmaschinen.

Verlängerungsleitungen: Die Gummischlauchleitung

Als bewegliche Leitungen sind in landwirtschaftlichen Betriebsstätten mindestens mehradrige Leitungen vom Typ H07RN-F (internationale Bezeichnung) GMSuö (nationale Bezeichnung) „gesetzlich vorgeschrieben“. Das sind mittelschwere Gummischlauchleitungen Ölbeständig, Säurebeständig, flammwidrig und können von +60°C bis -25°C verwendet werden. Bei besonders hoher mechanischer Beanspruchung sind Leitungen der Bauart GMSSuö-J einzusetzen.

Die Kunststoffleitung

Bei Verwendung von Kunststoffleitungen müssen diese bei einer Temperatur von +70°C bis -25°C mit K25 gekennzeichnet sein (Bsp.:H07VV-F K25). In den vergangenen Jahren war festzustellen, dass Baustellenleitungen K35 das sind Kunststoffleitungen von Typ XYMM-J K35 oder eine noch höherwertige wie eine H07BQ-F K40 (Isolierung besteht aus einem kälteflexiblen Polyvinylchlorid) in landwirtschaftlichen Betrieben vermehrt als Verlängerungsleitungen eingesetzt werden.

Dies dürfte wohl daran liegen, dass diese in den vergangenen Jahren um einiges kostengünstiger und vom Leitungs-Typ hochwertiger sind als die vorgeschriebene Mindestanforderung einer mittelschweren Gummischlauchleitung H07RN-F K25.

Dies dürfte wohl daran liegen, dass diese in den vergangenen Jahren um einiges kostengünstiger und vom Leitungs-Typ hochwertiger sind als die vorgeschriebene Mindestanforderung einer mittelschweren Gummischlauchleitung H07RN-F K25.

Achtung bei Kunststoffleitungen

Kunststoffleitungen sind nur eingeschränkt beständig gegenüber thermischer Einwirkung von außen, zum Beispiel bei Schweißarbeiten.

Was bei Steckvorrichtungen zu beachten ist

Als Schutz gegen Staub und Nässe ist zumindest die Schutzart IP44 (Staub u. Spritzwasserschutz) gefordert. Bei erhöhter Korrosionsgefahr wie z.B. in Ställe, im Freien, Dünger- und Silage Lager oder Milchkammer werden vernickelte Steckkontakte empfohlen. 400 Volt Kraftstromsteckvorrichtungen dürfen nur fünfpolig ausgeführt sein. Nur genormte "CEE, EURONORM" (Internationale Kommission für die Regelung der Zulassung elektrischer Ausrüstungen) Steckvorrichtungen dürfen verwendet werden.

Vierpolige Steckvorrichtungen und Mantelleitungen sind in der Landwirtschaft verboten. Fallweise können ortsveränderliche Betriebsmittel nicht an allen Einsatzorten in der richtigen Drehrichtung betrieben werden, wenn die Anlage nicht fachgerecht errichtet wurde. Daher wird die Verwendung eines sogenannten Phasenwenders empfohlen, bei welchem auch der Laie zwei Steckstifte verdrehen kann, ohne das Gehäuse zerlegen zu müssen.

Vierpolige Steckvorrichtungen und Mantelleitungen sind in der Landwirtschaft verboten. Fallweise können ortsveränderliche Betriebsmittel nicht an allen Einsatzorten in der richtigen Drehrichtung betrieben werden, wenn die Anlage nicht fachgerecht errichtet wurde. Daher wird die Verwendung eines sogenannten Phasenwenders empfohlen, bei welchem auch der Laie zwei Steckstifte verdrehen kann, ohne das Gehäuse zerlegen zu müssen.

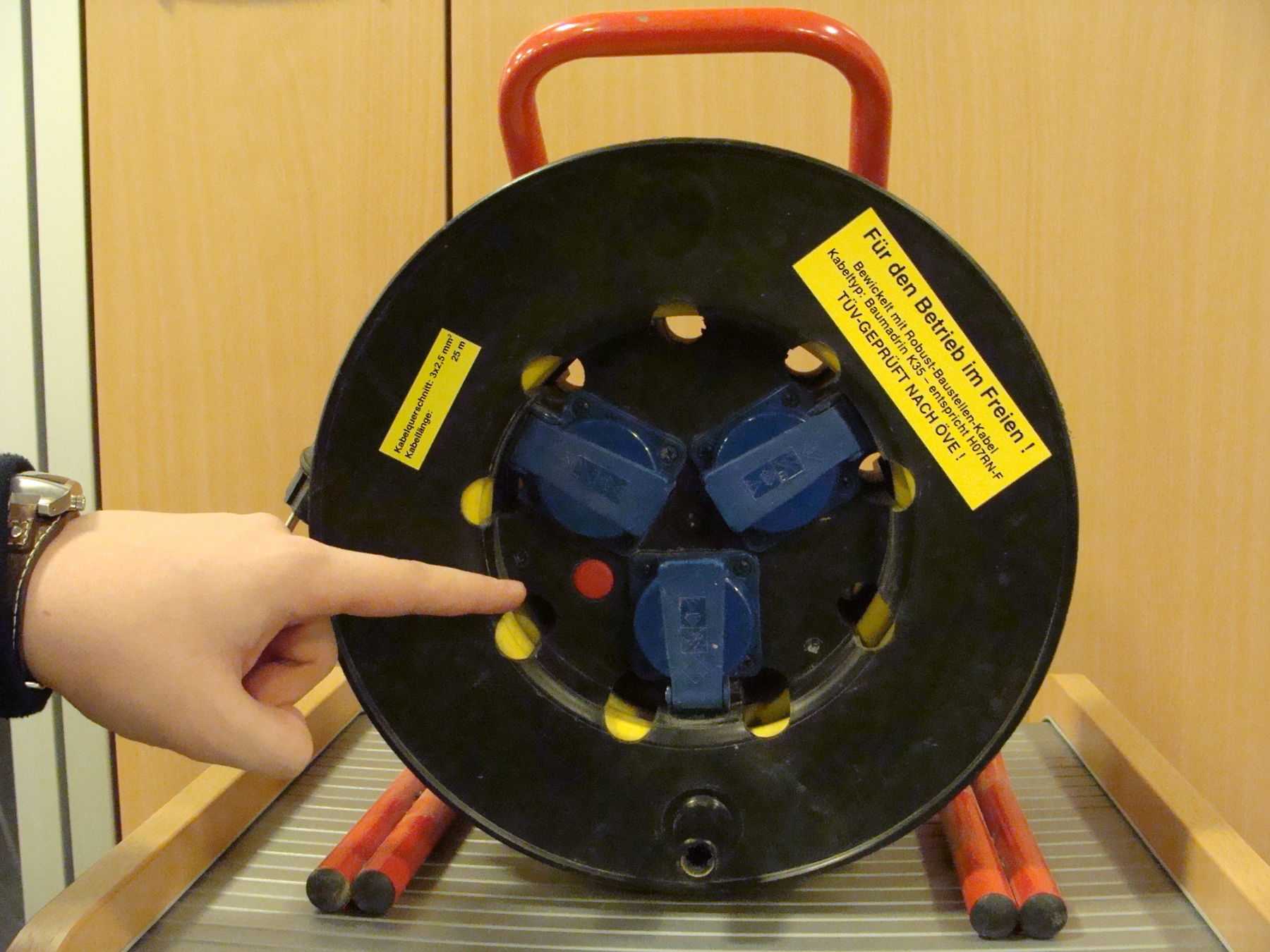

"Kabeltrommel" mit Überhitzungsschutz

Leitungsroller, umgangssprachlich auch "Kabeltrommel" genannt, müssen mit Schlaggeschützten  (Symbol) -und spritzwassergeschützten IP44 (Staub und Spritzwasserschutz) Schutzkontakt-Steckdosen ausgerüstet sein. Der Leitungsroller sollte schutzisoliert ausgeführt sein. Tragegriff, Kurbelgriff und Trommel sollten aus Isolierstoff oder mit Isolierstoff umhüllt sein, um zu verhindern, dass durch eine beschädigte Leitung eine gefährliche Berührungsspannung an großflächig berührbaren Konstruktionsteilen ansteht.

(Symbol) -und spritzwassergeschützten IP44 (Staub und Spritzwasserschutz) Schutzkontakt-Steckdosen ausgerüstet sein. Der Leitungsroller sollte schutzisoliert ausgeführt sein. Tragegriff, Kurbelgriff und Trommel sollten aus Isolierstoff oder mit Isolierstoff umhüllt sein, um zu verhindern, dass durch eine beschädigte Leitung eine gefährliche Berührungsspannung an großflächig berührbaren Konstruktionsteilen ansteht.

Jeder Leitungsroller muss vom Hersteller oder Inverkehrbringer mit dem CE-Zeichen versehen werden. Bei einem solchen Leitungsroller ist die Übereinstimmung mit den Vorschriften anzunehmen. Trägt ein Leitungsroller auch das nationale Prüfzeichen ÖVE, Österreichische Vorschriften für Elektrotechnik, ist damit bestätigt, dass dieser auch entsprechend nach den nationalen Bedingungen gebaut wurde.

(Symbol) -und spritzwassergeschützten IP44 (Staub und Spritzwasserschutz) Schutzkontakt-Steckdosen ausgerüstet sein. Der Leitungsroller sollte schutzisoliert ausgeführt sein. Tragegriff, Kurbelgriff und Trommel sollten aus Isolierstoff oder mit Isolierstoff umhüllt sein, um zu verhindern, dass durch eine beschädigte Leitung eine gefährliche Berührungsspannung an großflächig berührbaren Konstruktionsteilen ansteht.

(Symbol) -und spritzwassergeschützten IP44 (Staub und Spritzwasserschutz) Schutzkontakt-Steckdosen ausgerüstet sein. Der Leitungsroller sollte schutzisoliert ausgeführt sein. Tragegriff, Kurbelgriff und Trommel sollten aus Isolierstoff oder mit Isolierstoff umhüllt sein, um zu verhindern, dass durch eine beschädigte Leitung eine gefährliche Berührungsspannung an großflächig berührbaren Konstruktionsteilen ansteht.Jeder Leitungsroller muss vom Hersteller oder Inverkehrbringer mit dem CE-Zeichen versehen werden. Bei einem solchen Leitungsroller ist die Übereinstimmung mit den Vorschriften anzunehmen. Trägt ein Leitungsroller auch das nationale Prüfzeichen ÖVE, Österreichische Vorschriften für Elektrotechnik, ist damit bestätigt, dass dieser auch entsprechend nach den nationalen Bedingungen gebaut wurde.

Leitungstemperatur

Leitungsroller müssen einen Thermoschutzschalter eingebaut haben, um eine unzulässige Erwärmung der Leitungsisolation auszuschließen.

Dieser Thermoschutzschalter überwacht die Temperatur an der wärmsten Stelle des Leitungsrollers und unterbricht beim Überschreiten von 60°C bei Gummileitungen oder 70°C bei kunststoffisolierten Leitungen die Stromversorgung.

Wenn Betriebsmitteln mit einer elektrischen Leistung von zusammen mehr als 1.000 W angeschlossen werden, ist der Leitungsroller im abgewickelten Zustand zu benutzen.

Elektrische Geräte und Betriebsmittel regelmäßig selbst prüfen

Bei Beschädigung von Elektrogeräten besteht die Gefahr der Berührung spannungsführender Teile und somit Elektrisierungsgefahr.

Vor jedem Gebrauch eines Elektrogerätes sollte das Gehäuse, die Anschlussleitung und deren Stecker auf mögliche Beschädigungen untersucht werden.

Verlängerungsleitungen sollten mit Sorgfalt behandelt werden. Sie dürfen nicht überfahren werden, da sonst die Isolierung beschädigt wird und bei Feuchtigkeit eine gefährliche Berührungsspannung nach außen gelangt.

Fazit: Vorschriftsmäßige Verlängerungsleitungen verwenden und auf Bezeichnungen achten

Um keinen Schaden durch einen elektrischen Schlag oder gezündeten Brand zu erleiden, sollten immer vorschriftsmäßige Verlängerungsleitungen verwendet werden. Nicht die Farbe, sondern die Bezeichnung einer Verlängerungsleitung sagt etwas über die Qualität aus. Die bis jetzt verbauten Fehlerstromschalter der Type AC sind nur für Geräte mit ohmscher Last wie Heizkörper geeignet und lösen bei modernen Geräten möglicherweise nicht aus. Da heute sehr viele Elektrogeräte mit eingebauter Elektronik verwendet werden und diese wiederum Gleichstromanteile erzeugen oder Frequenzen verändern, sind besondere Fehlerstromschutzschalter notwendig.