Mit gutem Stallklima zu gesunden und fruchtbaren Kühen

Rechtzeitig vor dem Weltklimagipfel wurde bekannt, dass unsere Kühe doch nicht schuld am globalen Klimawandel sind. Das haben wir zwar immer schon gewusst, es ändert jedoch nichts daran, dass auch die heimische Landwirtschaft die Auswirkungen der zunehmenden Wetterextreme massiv zu spüren bekommt und enorme Schäden bzw. Verluste auf Feldern und Wiesen erleidet. Ebenso stellt der Temperaturanstieg - insbesondere die extrem heißen Sommermonate - die landwirtschaftliche Tierhaltung vor größte Herausforderungen.

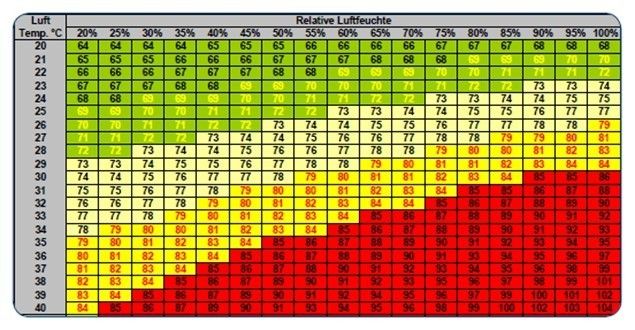

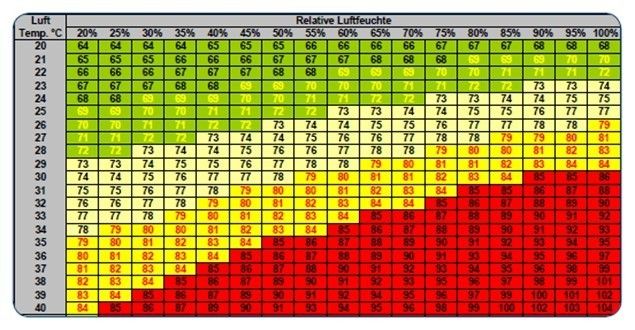

Die tierhaltenden Betriebe waren bereits in den letzten und werden noch mehr in den kommenden Jahren extrem gefordert, ihre Ställe den neuen, geänderten Außenbedingungen anzupassen, um den darin gehaltenen Tieren aller Altersgruppen und Nutzungsrichtungen ein jeweils optimales Stallklima anzubieten. Viele Faktoren beeinflussen bzw. bestimmen das Stallklima im Rinderstall, denn es ist ein zum Teil komplexes Zusammenspiel der Faktoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit, Schadgasgehalt, Staub, Licht und Lärm. Durch eine Unzahl an wissenschaftlichen Forschungen und Untersuchungen sind die grundsätzlichen Ansprüche unserer Rinder - vom Kalb, Jungrind zum Maststier bis hin zur Milchkuh - an das Stallklima immer genauer erkannt worden. Für alle am Stallbau oder Stallumbau beteiligten Personen, also Landwirt, Planer, Berater, bleibt die perfekte Kombination der genannten Faktoren und damit das Erreichen oder zumindest die Annäherung an die weitgehend bekannten Optimalwerte eine höchst anspruchsvolle Aufgabe.

Rinderhaltung ist um ein Vielfaches komplexer und lässt sich - zumindest in unseren Breitengraden - nicht so standardisieren wie beispielsweise die Geflügelhaltung. Die entscheidenden Faktoren in Fütterung, Haltung, Stallbau und Stallklimagestaltung von und für Rinder sind jedoch bekannt und als Empfehlungen, Richtlinien bzw. sogar als gesetzliche Vorgaben abrufbar. Funktionierende Konzepte und gute Praxisbeispiele gibt es vielerorts und auch nicht weit weg, sodass sie in eigene Bau- oder Umbauüberlegungen miteinbezogen werden können.

Die tierhaltenden Betriebe waren bereits in den letzten und werden noch mehr in den kommenden Jahren extrem gefordert, ihre Ställe den neuen, geänderten Außenbedingungen anzupassen, um den darin gehaltenen Tieren aller Altersgruppen und Nutzungsrichtungen ein jeweils optimales Stallklima anzubieten. Viele Faktoren beeinflussen bzw. bestimmen das Stallklima im Rinderstall, denn es ist ein zum Teil komplexes Zusammenspiel der Faktoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit, Schadgasgehalt, Staub, Licht und Lärm. Durch eine Unzahl an wissenschaftlichen Forschungen und Untersuchungen sind die grundsätzlichen Ansprüche unserer Rinder - vom Kalb, Jungrind zum Maststier bis hin zur Milchkuh - an das Stallklima immer genauer erkannt worden. Für alle am Stallbau oder Stallumbau beteiligten Personen, also Landwirt, Planer, Berater, bleibt die perfekte Kombination der genannten Faktoren und damit das Erreichen oder zumindest die Annäherung an die weitgehend bekannten Optimalwerte eine höchst anspruchsvolle Aufgabe.

Rinderhaltung ist um ein Vielfaches komplexer und lässt sich - zumindest in unseren Breitengraden - nicht so standardisieren wie beispielsweise die Geflügelhaltung. Die entscheidenden Faktoren in Fütterung, Haltung, Stallbau und Stallklimagestaltung von und für Rinder sind jedoch bekannt und als Empfehlungen, Richtlinien bzw. sogar als gesetzliche Vorgaben abrufbar. Funktionierende Konzepte und gute Praxisbeispiele gibt es vielerorts und auch nicht weit weg, sodass sie in eigene Bau- oder Umbauüberlegungen miteinbezogen werden können.

Erkrankungen

Neben der ausgewogenen und wiederkäuergerechten Fütterung ist die tiergerechte Haltung bei ideal eingestellten, oben genannten Stallklimafaktoren entscheidend für die Leistung und die Gesundheit unserer Rinder. Fast alle die Rinderhaltung negativ beeinflussenden Krankheiten und daraus folgenden Abgangsursachen sind Faktorenerkrankungen. Meist ist es also ein wechselndes Zusammenspiel von nicht adäquater Fütterung, schlechter Haltung, mangelhaftem Stallklima und oftmals Keimen, welche sich unter diesen Bedingungen erst richtig wohlfühlen, sich vermehren und zur Erkrankung führen.

Beispielhaft seien hier bei Kälbern Nabel-, Gehirnhaut- und Gelenkentzündungen genannt. Bei Kühen sind es vor allem Eutererkankungen, welche sich auch aus diesem Zusammenspiel ergeben können. Die Lungenentzündung bzw. der Rindergrippekomplex ist geradezu ein Paradebeispiel für das Ergebnis aus schlechter Körperkondition/-konstitution, mangelhaften Stallklimafaktoren sowie der Anwesenheit krankmachender Keime.

Grundsätzlich hat jede Tierart von Haus aus verschiedene, oftmals sehr ausgeklügelte Anpassungsstrategien an sich verändernde Wetter-/Klimaverhältnisse. Das Problem der landwirtschaftlich gehaltenen Nutztiere ist es jedoch, dass durch Züchtung ihr phänotypisches Aussehen und ihr natürliches Verhalten beeinflusst wurde und dass ihnen Leistungen abverlangt werden, welche von der ursprünglichen Herkunftsart weit weg sind. Wenn zusätzlich auch noch die Fütterung nicht art- und bedarfsgerecht ist sowie die stallbaulichen Verhältnisse die natürlichen Anpassungsstrategien unterdrücken oder gar nicht erlauben, ist eine Funktionsstörung bzw. Erkrankung des Tieres eigentlich die logische Konsequenz.

Tierhaltung zwischen hoher, angestrebter Leistung bei voller körperlicher Gesundheit bzw. Unversehrtheit - zunehmend auch bei größtmöglichem Tierwohl - und dies auch noch zu möglichst niedrigen Produktionskosten, dieser Spagat ist für viele Landwirte oftmals fast nicht mehr zu schaffen.

Im Vergleich zu Schweinen sind Rinder zwar hinsichtlich ihres Kälte- und Wärmeregulationsvermögens bevorzugt, aber dies darf auch nicht auf alle Altersgruppen und Situationen pauschal überbeansprucht werden. Rinder sind von der Herkunft her Steppentiere und können sich besser einer kälteren als einer wärmeren Umgebung anpassen. Die Behaglichkeitszone des Rindes liegt etwa im Bereich zwischen 0 und 20 °C, wobei für Milchkühe ein Optimalbereich von 7 bis 17 °C angenommen wird. Haltung unter oder über dieser Temperaturbandbreite erfordert vom Körper bestimmte Anpassungsreaktionen, was mit Leistungseinbußen einhergeht. Bei einer Umgebungstemperatur von 30 °C verringert sich z.B. die Futteraufnahme und in Folge auch die Milchleistung um bis zu 20%!

Länger andauernder Hitzestress bewirkt über mehrere Wege das vermehrte Auftreten von Eutererkrankungen. Besonders nachteilig wirkt sich Hitze auf das Fruchtbarkeitsgeschehen aus. Während der negative Einfluss von Hitze auf die Spermienqualität schon lange bekannt ist, zeigten erst neuere Forschungen, dass auch die Qualität der Eizellen unter Hitze massiv leidet. Die Folge ist das vermehrte Absterben eines ein paar Tage alten Embryos und damit vermehrtes Überstieren während Hitzeperioden.

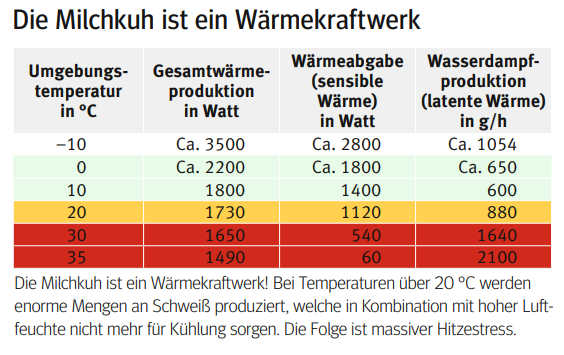

Die Kerntemperatur eines Rindes liegt je nach Alter etwa bei 38,5 °C und ist ein Produkt aus interner Wärmeproduktion, Wärmeverbrauch und Wärmeabgabe an die Umgebung. Bei - für den Menschen recht kühlen Temperaturen unter 17 °C - funktioniert die Wärmeabgabe an die Umgebung durch einfache Abstrahlung recht gut. Je höher jedoch die Umgebungstemperatur für das Rind wird, umso weniger Wärme wird abgestrahlt, sondern muss vermehrt durch Schwitzen oder durch verschärftes Atmen abgegeben werden. Die Atemfrequenz kann von 25 bis 30 ruhigen Atemzügen pro Minute auf bis zu 80 rasant pumpende Atemzüge ansteigen! Je nach Außentemperatur sind Mengen von weit über neun Liter Wasser pro Kuh und Tag abzulüften. Dies stellt für den Körper eine enorme Belastung und für die Stallklimagestaltung eine Herausforderung dar. Verschärfend kommt hinzu, dass eine Kombination von Feuchte und Staub das Wachstum von Keimen und Schimmelpilzen massiv fördert. An heißen Tagen kann der Wasserverbrauch einer Milchkuh wegen Verdunstung und Kühlung durch vermehrtes Trinken auf bis zu 190 Liter, also den doppelten Tagesbedarf, ansteigen!

Beispielhaft seien hier bei Kälbern Nabel-, Gehirnhaut- und Gelenkentzündungen genannt. Bei Kühen sind es vor allem Eutererkankungen, welche sich auch aus diesem Zusammenspiel ergeben können. Die Lungenentzündung bzw. der Rindergrippekomplex ist geradezu ein Paradebeispiel für das Ergebnis aus schlechter Körperkondition/-konstitution, mangelhaften Stallklimafaktoren sowie der Anwesenheit krankmachender Keime.

Grundsätzlich hat jede Tierart von Haus aus verschiedene, oftmals sehr ausgeklügelte Anpassungsstrategien an sich verändernde Wetter-/Klimaverhältnisse. Das Problem der landwirtschaftlich gehaltenen Nutztiere ist es jedoch, dass durch Züchtung ihr phänotypisches Aussehen und ihr natürliches Verhalten beeinflusst wurde und dass ihnen Leistungen abverlangt werden, welche von der ursprünglichen Herkunftsart weit weg sind. Wenn zusätzlich auch noch die Fütterung nicht art- und bedarfsgerecht ist sowie die stallbaulichen Verhältnisse die natürlichen Anpassungsstrategien unterdrücken oder gar nicht erlauben, ist eine Funktionsstörung bzw. Erkrankung des Tieres eigentlich die logische Konsequenz.

Tierhaltung zwischen hoher, angestrebter Leistung bei voller körperlicher Gesundheit bzw. Unversehrtheit - zunehmend auch bei größtmöglichem Tierwohl - und dies auch noch zu möglichst niedrigen Produktionskosten, dieser Spagat ist für viele Landwirte oftmals fast nicht mehr zu schaffen.

Im Vergleich zu Schweinen sind Rinder zwar hinsichtlich ihres Kälte- und Wärmeregulationsvermögens bevorzugt, aber dies darf auch nicht auf alle Altersgruppen und Situationen pauschal überbeansprucht werden. Rinder sind von der Herkunft her Steppentiere und können sich besser einer kälteren als einer wärmeren Umgebung anpassen. Die Behaglichkeitszone des Rindes liegt etwa im Bereich zwischen 0 und 20 °C, wobei für Milchkühe ein Optimalbereich von 7 bis 17 °C angenommen wird. Haltung unter oder über dieser Temperaturbandbreite erfordert vom Körper bestimmte Anpassungsreaktionen, was mit Leistungseinbußen einhergeht. Bei einer Umgebungstemperatur von 30 °C verringert sich z.B. die Futteraufnahme und in Folge auch die Milchleistung um bis zu 20%!

Länger andauernder Hitzestress bewirkt über mehrere Wege das vermehrte Auftreten von Eutererkrankungen. Besonders nachteilig wirkt sich Hitze auf das Fruchtbarkeitsgeschehen aus. Während der negative Einfluss von Hitze auf die Spermienqualität schon lange bekannt ist, zeigten erst neuere Forschungen, dass auch die Qualität der Eizellen unter Hitze massiv leidet. Die Folge ist das vermehrte Absterben eines ein paar Tage alten Embryos und damit vermehrtes Überstieren während Hitzeperioden.

Die Kerntemperatur eines Rindes liegt je nach Alter etwa bei 38,5 °C und ist ein Produkt aus interner Wärmeproduktion, Wärmeverbrauch und Wärmeabgabe an die Umgebung. Bei - für den Menschen recht kühlen Temperaturen unter 17 °C - funktioniert die Wärmeabgabe an die Umgebung durch einfache Abstrahlung recht gut. Je höher jedoch die Umgebungstemperatur für das Rind wird, umso weniger Wärme wird abgestrahlt, sondern muss vermehrt durch Schwitzen oder durch verschärftes Atmen abgegeben werden. Die Atemfrequenz kann von 25 bis 30 ruhigen Atemzügen pro Minute auf bis zu 80 rasant pumpende Atemzüge ansteigen! Je nach Außentemperatur sind Mengen von weit über neun Liter Wasser pro Kuh und Tag abzulüften. Dies stellt für den Körper eine enorme Belastung und für die Stallklimagestaltung eine Herausforderung dar. Verschärfend kommt hinzu, dass eine Kombination von Feuchte und Staub das Wachstum von Keimen und Schimmelpilzen massiv fördert. An heißen Tagen kann der Wasserverbrauch einer Milchkuh wegen Verdunstung und Kühlung durch vermehrtes Trinken auf bis zu 190 Liter, also den doppelten Tagesbedarf, ansteigen!

Stalllüftung

Besondere Bedeutung kommt unter diesen Gesichtspunkten der Stalllüftung zu. Die optimale Stalllüftung sorgt für:

Während in Offenfront - oder Außenklimastallungen die Strömungsverhältnisse und damit die Luftqualität fast dem Außenbereich entsprechen, ist in geschlossenen Stallungen die Art, Dimension und Funktionsweise des eingebauten Zu- und Abluftsystems der bestimmende Faktor. Grundsätzlich ist mit wenigen und womöglich noch knapp bemessenen Zuluftöffnungen die Luftbewegung im Stall sehr schwer kontrollierbar und birgt stets das Risiko von Erkrankungen durch Lüftungsfehler. Dies umso mehr, wenn Tiere im Einfallbereich der zufließenden Frischluft, z.B. wegen Anbindehaltung oder mangelnder Rückzugsmöglichkeit, keine Chance haben, auszuweichen. Gegebenenfalls muss die zuströmende Kaltluft mit Luftleitplatten gelenkt werden. Besonders der Liegebereich von Kälbern ist oftmals durch "Fallwinde" bedroht, welche über kurze Zeit zur Schwächung des Immunsystems und zu nachfolgenden Lungenerkrankungen führen. Vor allem im Winter sollten Jungtiere niemals Luftströmungen über 0,2 Meter/Sekunde ausgesetzt werden. Zu beachten sind auch sogenannte "Kaltluftseen", welche durch einfallende, kalte Nachtluft im Liegebereich von Kälbern entstehen können und ebenso zu Erkrankungen führen. Kälber stellen noch ganz andere Temperaturansprüche als erwachsene Rinder! Kommt es wegen höherem Feuchtegehalt der Zuluft (längere Tiefdrucksituationen mit zähem Bodennebel) auch zusätzlich zu einer Durchnässung des Haarkleides, ist die Erkrankung noch schneller da.

Während es in der kalten Jahreszeit in vielen Ställen eine Herausforderung ist, schonend den nötigen Luftwechsel durchzuführen, ist es im Sommer eine Herausforderung, die stehende, heiße Luft von den Tieren wegzubekommen, um den Hitzestress zu mindern.

- Frischluftzufuhr

- Abtransport von verbrauchter, schadgasangereicherter Stallluft

- Abtransport von Strahlungswärme und dadurch Kühlung - besonders im Sommer

- Entfeuchtung der Luft, was Tieren und Bausubstanz zugute kommt

- Abtransport keimbelasteter Luft

- Ausgleich bzw. Schaffung von un-/gleichen Temperaturbereichen im Stall (+/-)

Während in Offenfront - oder Außenklimastallungen die Strömungsverhältnisse und damit die Luftqualität fast dem Außenbereich entsprechen, ist in geschlossenen Stallungen die Art, Dimension und Funktionsweise des eingebauten Zu- und Abluftsystems der bestimmende Faktor. Grundsätzlich ist mit wenigen und womöglich noch knapp bemessenen Zuluftöffnungen die Luftbewegung im Stall sehr schwer kontrollierbar und birgt stets das Risiko von Erkrankungen durch Lüftungsfehler. Dies umso mehr, wenn Tiere im Einfallbereich der zufließenden Frischluft, z.B. wegen Anbindehaltung oder mangelnder Rückzugsmöglichkeit, keine Chance haben, auszuweichen. Gegebenenfalls muss die zuströmende Kaltluft mit Luftleitplatten gelenkt werden. Besonders der Liegebereich von Kälbern ist oftmals durch "Fallwinde" bedroht, welche über kurze Zeit zur Schwächung des Immunsystems und zu nachfolgenden Lungenerkrankungen führen. Vor allem im Winter sollten Jungtiere niemals Luftströmungen über 0,2 Meter/Sekunde ausgesetzt werden. Zu beachten sind auch sogenannte "Kaltluftseen", welche durch einfallende, kalte Nachtluft im Liegebereich von Kälbern entstehen können und ebenso zu Erkrankungen führen. Kälber stellen noch ganz andere Temperaturansprüche als erwachsene Rinder! Kommt es wegen höherem Feuchtegehalt der Zuluft (längere Tiefdrucksituationen mit zähem Bodennebel) auch zusätzlich zu einer Durchnässung des Haarkleides, ist die Erkrankung noch schneller da.

Während es in der kalten Jahreszeit in vielen Ställen eine Herausforderung ist, schonend den nötigen Luftwechsel durchzuführen, ist es im Sommer eine Herausforderung, die stehende, heiße Luft von den Tieren wegzubekommen, um den Hitzestress zu mindern.

Ventilatoren

Mittels unterstützender Lüftung durch Ventilatoren oder durch Befeuchtung wird in den Hitzesommern versucht, den Hitzestress für die Rinder zu mindern. Ventilatoren sind einerseits nicht billig und verursachen andererseits laufende Kosten. Deshalb sollte man sich vor Anschaffung dieser Technik bei wirklichen Experten, wie zum Beispiel bei den Fachleuten der Lehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, darüber schlau machen.

Beim Einbau von Ventilatoren gibt es neben Typ und Dimension vieles zu beachten:

Als weitere Möglichkeit dem Hitzestress entgegenzuwirken, wird vermehrt auf Befeuchtung gesetzt. Hierbei ist zu beachten, dass ein unkontrollierter Einsatz von Wasservernebelung - evtl. in Kombination mit Ventilatoren - das Hitzeproblem für die Kühe durch das Schaffen von tropischen Zuständen sogar noch verschärfen kann. Bevorzugt sollte deshalb die Berieselung der Kühe eingesetzt werden, ohne dass der Stall oder auch nur das Euter nass wird.

Beim Einbau von Ventilatoren gibt es neben Typ und Dimension vieles zu beachten:

- Immer in den Stall drückend montieren.

- Ansaugen vorzugsweise aus nördlicher bis östlicher Himmelsrichtung.

- Wurfweiten bei der Montage beachten.

- Nicht über den Köpfen im Liegebereich montieren.

- Evtl. mit leichter (max. 10 Grad) Neigung nach unten montieren.

- Optimaler Luftgeschwindigkeitsbereich zwischen 2,5 bis 0,5 Meter/Sekunde beachten.

Als weitere Möglichkeit dem Hitzestress entgegenzuwirken, wird vermehrt auf Befeuchtung gesetzt. Hierbei ist zu beachten, dass ein unkontrollierter Einsatz von Wasservernebelung - evtl. in Kombination mit Ventilatoren - das Hitzeproblem für die Kühe durch das Schaffen von tropischen Zuständen sogar noch verschärfen kann. Bevorzugt sollte deshalb die Berieselung der Kühe eingesetzt werden, ohne dass der Stall oder auch nur das Euter nass wird.

Fruchtbarkeitsseminar

Der nächste Sommer und damit der nächste Hitzestress für unsere Kühe kommt bestimmt. Damit Sie bis dahin mit Wissen und dem nötigen technischen Equipment ausgestattet sind, gibt es beim diesjährigen Fruchtbarkeitsseminar am 2. Dezember (Bildungshaus Krastowitz oder online) für Eigenbestandsbesamer hochkarätige Vorträge zum Thema Stallklima und Stallbau.

Termin: 2. Dezember, 9 bis 12 Uhr

Ort: Bildungshaus Schloss Krastowitz oder online via Zoom

Anmeldung: www.ktn.lfi.at, Tel.-Nr.: 0463/58 50–15 36.

- Ing. Irene Molterer von der Lehr und Forschungsanstalt RaumbergGumpenstein ist selbst praktizierende Rindermästerin, die sich in ihrem Arbeitsgebiet mit allen Fragen zu Lüftungstechnik, Stallklima und Bauen beschäftigt. Sie ist Expertin bei der Sichtung und Testung von technischen Neuentwicklungen in diesem Sektor und führt mit großem Fachwissen und bester Ausstattung Stallklimamessungen und Beratungen zu Stallbau und Stallklima durch. In vielen, weitgehend kostenfreien Betriebsbesuchen in ganz Österreich ist sie Stallklimaproblemen bereits auf die Spur gekommen.

- Ing. Erich Kuttin wird in seinem Referat die langjährige Erfahrung der Stallbauexperten im Referat Tierproduktion und Bauen der Landwirtschaftskammer Kärnten einbringen und aufzeigen, wie durch oftmals sehr einfache Lösungen das Stallklima verbessert werden kann. Viele Praxisprobleme wurden an seine Kollegen und ihn in den letzten zwanzig Jahren herangetragen - einige elegante, oftmals sehr einfache Lösungen wird er beim diesjährigen Fruchtbarkeitsseminar präsentieren.

- Die beiden Geschäftsführer der CaRINDthia - Ing. Ernst Lagger und Ing. Alfred Possegger - berichten, was es im Bereich Samenangebot und Belieferung an Neuigkeiten gibt.

Termin: 2. Dezember, 9 bis 12 Uhr

Ort: Bildungshaus Schloss Krastowitz oder online via Zoom

Anmeldung: www.ktn.lfi.at, Tel.-Nr.: 0463/58 50–15 36.