Maul- und Klauenseuche: Informationen für Jäger:innen

Wildschwein, Reh, Rothirsch, Damhirsch, Mufflon und andere Wildklauentiere können genauso wie Nutztiere an Maul- und Klauenseuche erkranken. Obwohl Wildtiere nicht die Hauptquelle von Ausbrüchen darstellen, stellen sie eine große Gefahr dar, das Virus zu verbreiten. Daher ist es wichtig, Wildtierbestände bei der Überwachung und Kontrolle von MKS-Ausbrüchen zu berücksichtigen. Indem die Jägerschaft ungewöhnliche Krankheitsfälle bei Wildtieren meldet, kann sie zur Früherkennung beitragen.

Vorsicht bei Wildkontakt!

Die Jägerinnen und Jäger werden dringend aufgerufen, sich an die empfohlenen Maßnahmen zu halten. Insbesondere nach Wildkontakt in den von MKS betroffenen Ländern ist größtmögliche Vorsicht geboten, um eine Einschleppung nach Österreich zu verhindern. Das Virus ist hoch ansteckend und wird durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren und deren Produkten (Fleisch, Aufbruch) und Ausscheidungen übertragen. Einen wesentlichen Übertragungsweg stellen auch kontaminierte Gegenstände (Schuhe, Kleidung, Fahrzeuge) dar.

Bei Auffälligkeiten ist unverzüglich der/die zuständige Amtstierärzt:in zu informieren! Wenn MKS ähnliche Symptome bei erjagten Tieren festgestellt werden, muss umgehend eine penible Reinigung und Desinfektion aller kontaminierten Gegenstände durchführt werden. Es darf kein Kontakt mit empfänglichen Nutztieren für mindestens fünf Tage stattfinden!

Auch die unsachgemäße Handhabung und Lagerung von Tierkörpern und Innereien erlegter Schalenwildarten kann zu einer Verschleppung des Erregers und zu einer Infektionsquelle für andere Wildtiere und Haustiere (Rinder, Schafe und Ziegen, Schweine) führen. Tiere können sich durch den Kontakt mit Blut (das beim Zerlegen und Enthäuten von Tieren in freier Wildbahn anfällt), Wildprodukten, Fellen, inneren Organen usw. infizieren. Besonders gefährlich sind Wildprodukte, die nicht hitzebehandelt wurden. Alle Felle und inneren Organe, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind, sollten durch Vergraben oder Verbrennen entsorgt werden.

Bei Auffälligkeiten ist unverzüglich der/die zuständige Amtstierärzt:in zu informieren! Wenn MKS ähnliche Symptome bei erjagten Tieren festgestellt werden, muss umgehend eine penible Reinigung und Desinfektion aller kontaminierten Gegenstände durchführt werden. Es darf kein Kontakt mit empfänglichen Nutztieren für mindestens fünf Tage stattfinden!

Auch die unsachgemäße Handhabung und Lagerung von Tierkörpern und Innereien erlegter Schalenwildarten kann zu einer Verschleppung des Erregers und zu einer Infektionsquelle für andere Wildtiere und Haustiere (Rinder, Schafe und Ziegen, Schweine) führen. Tiere können sich durch den Kontakt mit Blut (das beim Zerlegen und Enthäuten von Tieren in freier Wildbahn anfällt), Wildprodukten, Fellen, inneren Organen usw. infizieren. Besonders gefährlich sind Wildprodukte, die nicht hitzebehandelt wurden. Alle Felle und inneren Organe, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind, sollten durch Vergraben oder Verbrennen entsorgt werden.

Diese Biosicherheits-Maßnahmen müssen eingehalten werden

Um eine Ausbreitung von MKS zu verhindern, sind bei der Jagd daher entsprechende Biosicherheits-Maßnahmen einzuhalten.

Jagdreisen: Von Jagden in der Slowakei sowie in Ungarn sollte derzeit Abstand genommen werden. Siehe dazu Einschränkungen bei der Jagd. An dieser Stelle erlauben wir uns zudem auf die immer noch besorgniserregende Situation bezüglich der Afrikanischen Schweinepest in zahlreichen Europäischen Ländern hinzuweisen.

Schutzmaßnahmen: Nach Wildkontakt Hände waschen und desinfizieren.

Entsorgung: Aufbrüche seuchensicher entsorgen, nicht für Kirrungen oder Luderplätze nutzen.

Reinigung: Messer, Stiefel, Kleidung bei mind. 40°C waschen. Fahrzeuge und Wildwannen gründlich reinigen. Separate Bergewannen für Fallwild nutzen.

Landwirt:innen & Jäger:innen: Wild nicht im Hofbereich aufbrechen. Kein Verfüttern von Wildbret-/Speiseabfällen an Schweine! Nicht mit zur Jagd genutzter Kleidung und Stiefeln den Stall betreten.

Wildkammern: Desinfektionsmöglichkeiten am Ein-/Ausgang bereitstellen, strikte Hygiene einhalten.

Jagdreisen: Von Jagden in der Slowakei sowie in Ungarn sollte derzeit Abstand genommen werden. Siehe dazu Einschränkungen bei der Jagd. An dieser Stelle erlauben wir uns zudem auf die immer noch besorgniserregende Situation bezüglich der Afrikanischen Schweinepest in zahlreichen Europäischen Ländern hinzuweisen.

Schutzmaßnahmen: Nach Wildkontakt Hände waschen und desinfizieren.

Entsorgung: Aufbrüche seuchensicher entsorgen, nicht für Kirrungen oder Luderplätze nutzen.

Reinigung: Messer, Stiefel, Kleidung bei mind. 40°C waschen. Fahrzeuge und Wildwannen gründlich reinigen. Separate Bergewannen für Fallwild nutzen.

Landwirt:innen & Jäger:innen: Wild nicht im Hofbereich aufbrechen. Kein Verfüttern von Wildbret-/Speiseabfällen an Schweine! Nicht mit zur Jagd genutzter Kleidung und Stiefeln den Stall betreten.

Wildkammern: Desinfektionsmöglichkeiten am Ein-/Ausgang bereitstellen, strikte Hygiene einhalten.

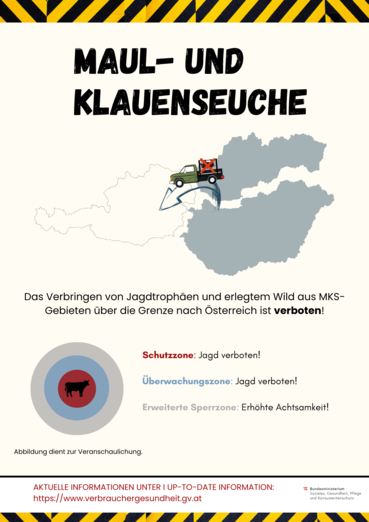

Ungarn und der Slowakei: Einschränkungen in der Jagd

Bis auf weiteres ist gemäß MKS-Sofortmaßnahmenverordnung die Einfuhr von

Die Jagdtrophäen können im Herkunftsland gelagert werden und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die geltenden Maßnahmen aufgehoben wurden, verbracht werden.

- lebenden empfänglichen Tieren,

- frischem Fleisch von gehaltenen und wildlebenden empfänglichen Tieren,

- Schlachtnebenerzeugnissen inklusive am Schlachthof anfallender, unverarbeiteter Tierischer Nebenprodukte (TNP) von gehaltenen und wildlebenden empfänglichen Tieren,

- Jagdtrophäen,

- Wild in der Decke von empfänglichen Tieren,

- erlegtem Wild empfänglicher Arten

Die Jagdtrophäen können im Herkunftsland gelagert werden und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die geltenden Maßnahmen aufgehoben wurden, verbracht werden.

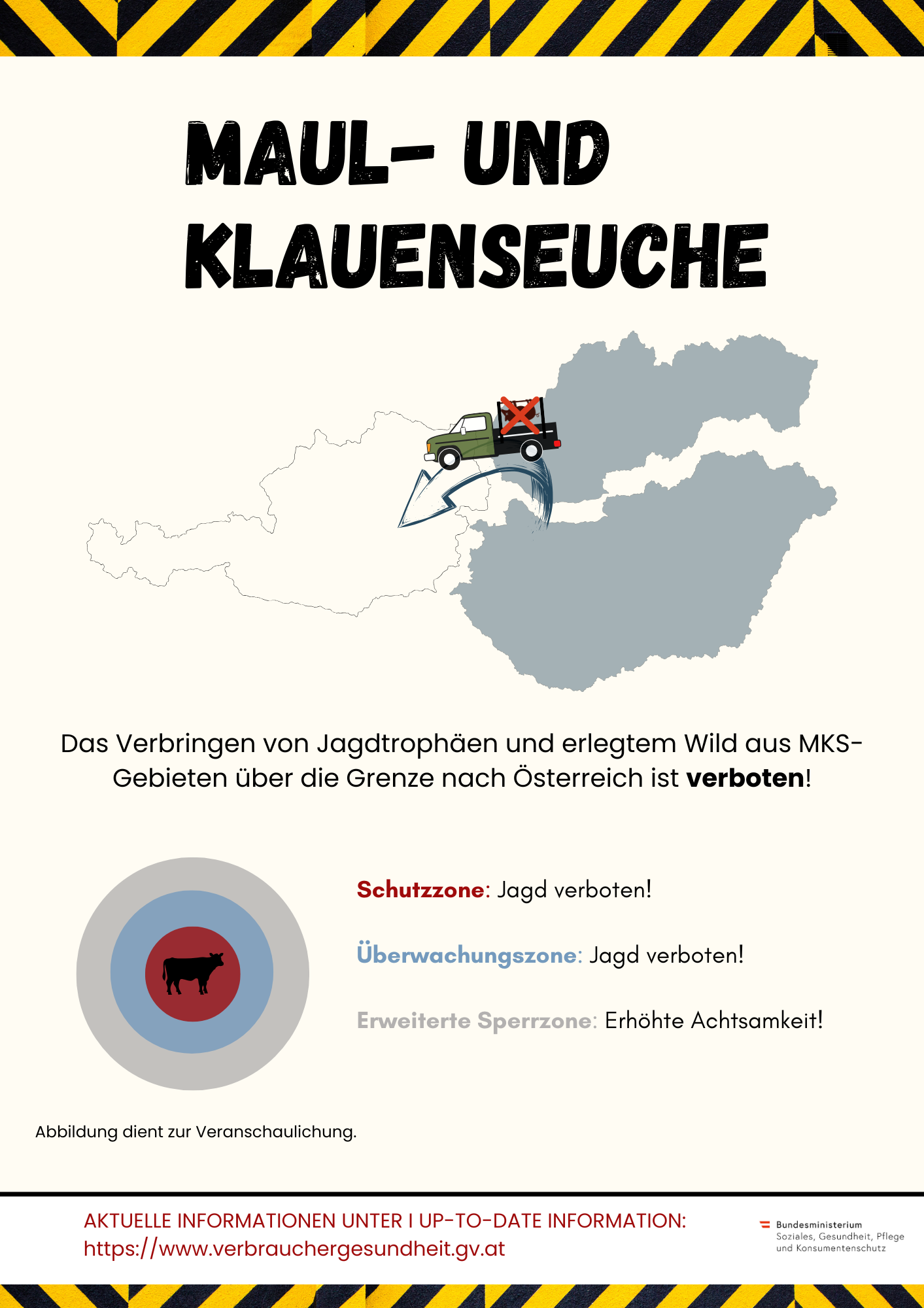

In welchen Zonen in Österreich darf man jagen?

Grundsätzlich wird bei der Jagd auch außerhalb der MKS-Zonen zu erhöhter Biosicherheit aufgerufen. Konkrete Verbote gelten jedoch in der Schutz- und Überwachungszone.

Schutzzone - Jagd verboten, Hege und Pflege ist erlaubt

Eine Schutzzone ist eine Zone mit einem Umkreis von mindestens 3 km um den Ausbruch. Hier werden bestimmte Seuchenbekämpfungsmaßnahmen getroffen, um die Ausbreitung zu verhindern. Die Zone kann rund sein oder an Katastralgemeindegrenzen angepasst werden. Die Schutzzone bleibt mindestens 21 Tage ab der vorläufigen Reinigung und Desinfektion des Ausbruchsbetriebes aufrecht. Nach den 21 Tagen wird diese Schutzzone Teil der Überwachungszone und bleibt als Teil der Überwachungszone bis zum 30 Tag bestehen.

Überwachungszone - Jagd verboten. Hege und Pflege ist erlaubt

Eine Überwachungszone ist eine Zone mit einem Umkreis von mindestens 10 km um den Ausbruch. Auch hier werden bestimmte Seuchenbekämpfungsmaßnahmen getroffen, um die Ausbreitung zu verhindern. Die Zone kann rund sein oder an Katastralgemeindegrenzen angepasst werden. Die Überwachungszone bleibt mindestens 30 Tage ab der vorläufigen Reinigung und Desinfektion des Ausbruchsbetriebes aufrecht.

Weitere Sperrzone - Jagd erlaubt

Um das Risiko weiterer Ausbrüche zu minimieren, kann es erforderlich sein, weitere Sperrzonen einzurichten. Mit dieser Sperrzone werden häufig riskante Korridore geschlossen. Die Grenzen dieser erweiterten Sperrzone folgen häufig geologischen Gegebenheiten, Bezirks- und Gemeindegrenzen, natürliche oder künstliche Barrieren (Flüsse, Straßen etc.), aber auch Gebieten mit hoher Tierdichte. In der weiteren Sperrzone gelten nur einzelne Einschränkungen.

In der weiteren Sperrzone gelten nur einzelne Einschränkungen. Hier ist die Jagd erlaubt aber es wir zu erhöhter Achtsamkeit aufgerufen. Folgende Vorkehrungen sind zu treffen:

Schutzzone - Jagd verboten, Hege und Pflege ist erlaubt

Eine Schutzzone ist eine Zone mit einem Umkreis von mindestens 3 km um den Ausbruch. Hier werden bestimmte Seuchenbekämpfungsmaßnahmen getroffen, um die Ausbreitung zu verhindern. Die Zone kann rund sein oder an Katastralgemeindegrenzen angepasst werden. Die Schutzzone bleibt mindestens 21 Tage ab der vorläufigen Reinigung und Desinfektion des Ausbruchsbetriebes aufrecht. Nach den 21 Tagen wird diese Schutzzone Teil der Überwachungszone und bleibt als Teil der Überwachungszone bis zum 30 Tag bestehen.

- Die Jagd ist in der Überwachungszone verboten.

- Die Hege und Pflege ist erlaubt.

- Meldepflicht für tot aufgefundenes Wild empfänglicher Arten an die Bezirksverwaltungsbehörde. Das weitere Vorgehen liegt im Ermessen der Behörde.

Überwachungszone - Jagd verboten. Hege und Pflege ist erlaubt

Eine Überwachungszone ist eine Zone mit einem Umkreis von mindestens 10 km um den Ausbruch. Auch hier werden bestimmte Seuchenbekämpfungsmaßnahmen getroffen, um die Ausbreitung zu verhindern. Die Zone kann rund sein oder an Katastralgemeindegrenzen angepasst werden. Die Überwachungszone bleibt mindestens 30 Tage ab der vorläufigen Reinigung und Desinfektion des Ausbruchsbetriebes aufrecht.

- Die Jagd ist in der Überwachungszone verboten.

- Die Hege und Pflege ist erlaubt.

- Meldepflicht für tot aufgefundenes Wild empfänglicher Arten an die Bezirksverwaltungsbehörde. Das weitere Vorgehen liegt im Ermessen der Behörde.

Weitere Sperrzone - Jagd erlaubt

Um das Risiko weiterer Ausbrüche zu minimieren, kann es erforderlich sein, weitere Sperrzonen einzurichten. Mit dieser Sperrzone werden häufig riskante Korridore geschlossen. Die Grenzen dieser erweiterten Sperrzone folgen häufig geologischen Gegebenheiten, Bezirks- und Gemeindegrenzen, natürliche oder künstliche Barrieren (Flüsse, Straßen etc.), aber auch Gebieten mit hoher Tierdichte. In der weiteren Sperrzone gelten nur einzelne Einschränkungen.

In der weiteren Sperrzone gelten nur einzelne Einschränkungen. Hier ist die Jagd erlaubt aber es wir zu erhöhter Achtsamkeit aufgerufen. Folgende Vorkehrungen sind zu treffen:

- Kontakt von Nutztieren mit Wildtieren verhindern

- Krankheitsfälle umgehend der Veterinärbehörde melden

- Übertragung der Krankheit durch Personen bestmöglich vermeiden (Biosicherheit, Reduktion der Personenanzahl die in direkten Kontakt mit empfänglichen Tieren kommen)

- Meldepflicht für erlegte oder tot aufgefundene empfängliche Wildtiere an die Bezirksverwaltungsbehörde. Das weitere Vorgehen liegt im Ermessen der Behörde.

Was ist mit den Tierkörpern MKS-empfänglicher Wildtiere zu tun?

Bei der Jagd in einer weiteren Sperrzone darf der Aufbruch von MKS-empfänglichem Wild nicht unmittelbar nach der Jagd geöffnet und nicht vor Ort am Boden zerlegt werden. Der Tierkörper sollte in einer Kunststoffhülle oder in einer anderen biologisch sicheren Verpackung befördert werden, um eine mögliche Kontamination der Umwelt mit möglicherweise infiziertem Material zu vermeiden.

Der Tierkörper sollte mit einer individuellen Nummer gekennzeichnet werden. Für jedes Tier sollten folgende Daten aufgezeichnet werden:

Der Tierkörper sollte mit einer individuellen Nummer gekennzeichnet werden. Für jedes Tier sollten folgende Daten aufgezeichnet werden:

- Datum und Uhrzeit des Eintreffens des Tierkörpers in der Sammelstelle

- Gebiet/geografische Koordinaten, in dem das Tier erlegt wurde

- Name des Jägers/Jagdvereins

- Art, Geschlecht, Alter, Gewicht des erlegten Tieres (oder Wildes)

- Sichtbare Verletzungen (falls vorhanden).

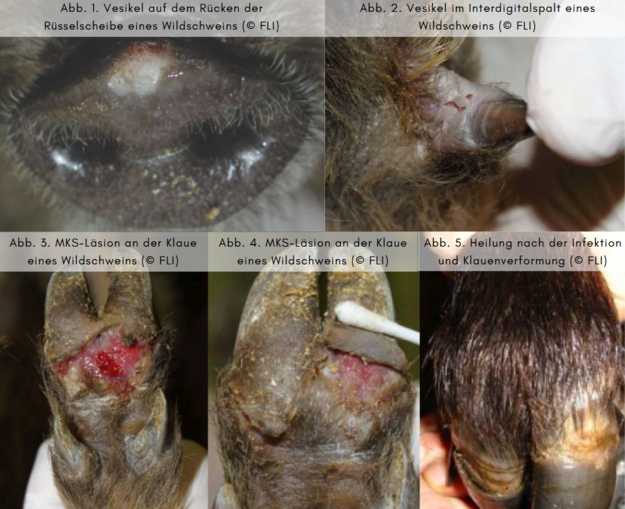

Wie erkennt man Maul- und Klauenseuche bei Wildtieren?

MKS ist gekennzeichnet durch:

Bei Wildschweinen beginnen die Läsionen mit einem Bläschen am oberen Teil der Rüsselscheibe (Abbildung 1) und im Zwischenklauenspalt zwischen den Klauen (Abbildung 2). In den folgenden Tagen sind mehrere rupturierte Bläschen mit serofibrinöser Füllung im Zwischenklauenspalt, am Kronsaum, an den Zehen, der Ferse, den Klauen und den Lippen zu beobachten. Nach der Infektion sind Abheilung und Deformierung der Klauen sichtbar (Abbildung 5).

- Schwäche, Müdigkeit,

- akute Lahmheit bei mehreren Tieren,

- vermehrter Speichelfluss,

- Vesikel (mit Flüssigkeit gefüllte Blasen),

- Läsionen im Maul,

- an den Klauen (Abb. 3 und 4)

- und/oder an den Zitzen, die in den frühen Stadien der Krankheit sichtbar sind.

Bei Wildschweinen beginnen die Läsionen mit einem Bläschen am oberen Teil der Rüsselscheibe (Abbildung 1) und im Zwischenklauenspalt zwischen den Klauen (Abbildung 2). In den folgenden Tagen sind mehrere rupturierte Bläschen mit serofibrinöser Füllung im Zwischenklauenspalt, am Kronsaum, an den Zehen, der Ferse, den Klauen und den Lippen zu beobachten. Nach der Infektion sind Abheilung und Deformierung der Klauen sichtbar (Abbildung 5).