Der frühe Vogel fängt den Wurm

Speziell bei Sommergetreide ist die Ertragsbildung wesentlich von der Anzahl der ährentragenden Halme abhängig. Die Ährengewichte fallen, bedingt durch weniger Körner je Ähre, geringer aus. Es gilt mit Düngung vor dem Anbau und Rückverfestigung von zu lockeren Boden von Anfang an optimale Verhältnisse zu schaffen. Die Bestockung muss gefördert werden. Sollte heuer lange Schnee liegen und später ausgesät werden, muss eine höhere Saatstärke gewählt werden, um die schlechtere Bestockung zu kompensieren.

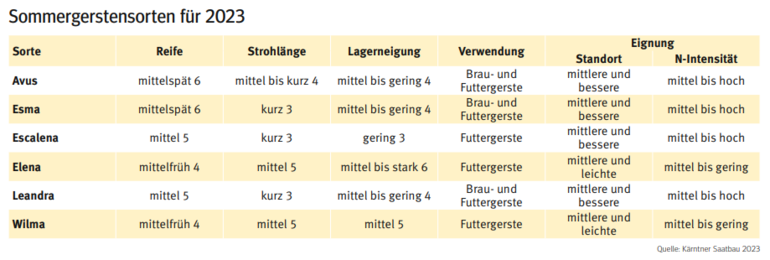

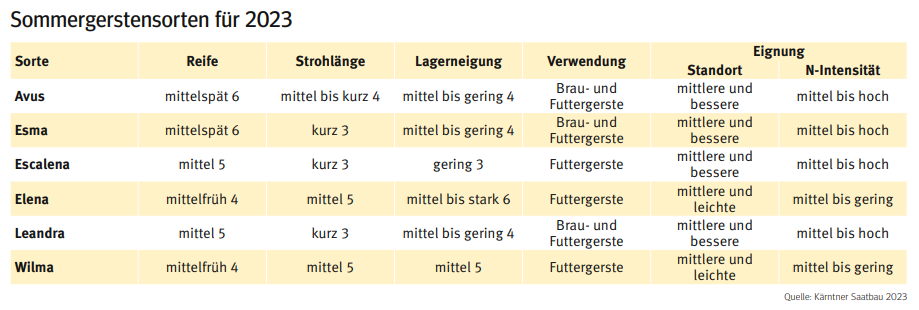

Sommergerste

Der Anbau von Sommergerste wurde in den letzten Jahren deutlich reduziert. Die Ursachen dafür sind vielfältig, sie reichen von produktionstechnischen Schwierigkeiten bis zur Ertragssicherheit. In Zeiten sehr hoher Betriebsmittelpreise wird der Anbau von Sommergerste wieder attraktiver.

Die Kunst des erfolgreichen Sommergerstenanbaues liegt daher darin, konsequent die grundlegenden Anforderungen der Gerste zu erfüllen und damit die Auswirkungen von Witterungsextremen zu minimieren. Sommergerste hat die kürzeste Vegetationsdauer. Fehler in der Produktionstechnik und die Tücken der Jahreswitterung wirken sich sofort auf den Ertrag aus.

Ertragsbeeinflussung: Die meisten Sommergerstensorten bilden ihren Ertrag über hohe Bestandesdichten (> 700 Ähren je m²), mittlere bis geringe Kornzahlen je Ähre (16 bis 20 Körner) und mittlere bis hohe Tausendkorngewichte (45 bis 55 g). Die Bestandesdichte und das Tausendkorngewicht können auf den Ertrag in einzelnen Jahren stark kompensierend wirken. Das Paradebeispiel dazu war das Jahr 2021, in dem deutlich unterdurchschnittliche Bestandesdichten durch extrem hohe Tausendkorngewichte ausgeglichen wurden. In der Regel ist es jedoch leichter, hohe Bestandesdichten durch moderate Aussaatstärken (300 bis 350 Körner je m²) und frühzeitige, ausreichende Stickstoffgaben (Größenordnung 2/3 der geplanten Gesamt-N-Menge) zu etablieren.

Pflanzenschutz: Die Unkrautbekämpfung sollte nicht verschlafen werden. Ein später Einsatz von Herbiziden verursacht Stress und wirkt sich mitunter auf eine geringere Kornzahl aus. Speziell im Schossen soll das Getreide, abgesehen von Düngergaben, in Ruhe gelassen werden. Um ein zügiges Durchwachsen der Kultur zu gewährleisten, ist auf eine ordentliche Nährstoffversorgung zu achten. Die Anschlussdüngung bei trockenen Verhältnissen vorziehen heißt die Devise.

Wachstumsunterbrechungen verursachen speziell bei der Sommergerste, bedingt durch ihre kurze Vegetationszeit, unweigerlich Ertragsverluste.

Getreidekrankheiten kontrollieren: Obwohl die einzelnen Sorten sich in ihrer Krankheitsanfälligkeit zum Teil deutlich unterscheiden, gibt es eine entscheidende Gemeinsamkeit: Es gibt keine Sorte, die gegenüber der ertragsentscheidenden Ramularia eine wirkungsvolle Resistenz aufweisen würde! Aus diesem Grund gehört eine Fungizidspritzung - abhängig vom Infektionsdruck – zwischen Mitte des Schossens bis spätestens Grannenspitzen zum Pflichtprogramm eines erfolgreichen Sommergerstenanbaus. Beachten Sie bei der Auswahl der Fungizide allerdings, dass nur wenige Produkte halbwegs verlässlich gegen Ramularia wirken.

Die Gesunderhaltung des Blattapparates ermöglicht eine Verlängerung der Assimilationsdauer. Jeder zusätzliche Assimilationstag verbessert die Ertragsleistung um gut 100 kg je Hektar. Unter den momentanen Preisverhältnissen muss also die behandelte Gerste vier bis fünf Tage länger assimilieren können, um die Kosten zu decken – jeder weitere Tag bringt bares Geld.

Grenzen des Gerstenanbaus: Extrem leichte sowie Böden, die zur Staunässe neigen, sind für den Sommergerstenanbau kaum geeignet. Um erfolgreich zu sein, braucht sie vom Anbau bis zur Ernte volle Aufmerksamkeit. Beißen Sie trotz hoher Düngerkosten die Zähne zusammen, und sorgen Sie für eine dem Ertragsziel angepasste Nährstoffversorgung. Ein bis zwei Tonnen Mehrertrag sind in Zeiten guter Erzeugerpreise jedenfalls wirtschaftlich.

Die Kunst des erfolgreichen Sommergerstenanbaues liegt daher darin, konsequent die grundlegenden Anforderungen der Gerste zu erfüllen und damit die Auswirkungen von Witterungsextremen zu minimieren. Sommergerste hat die kürzeste Vegetationsdauer. Fehler in der Produktionstechnik und die Tücken der Jahreswitterung wirken sich sofort auf den Ertrag aus.

Ertragsbeeinflussung: Die meisten Sommergerstensorten bilden ihren Ertrag über hohe Bestandesdichten (> 700 Ähren je m²), mittlere bis geringe Kornzahlen je Ähre (16 bis 20 Körner) und mittlere bis hohe Tausendkorngewichte (45 bis 55 g). Die Bestandesdichte und das Tausendkorngewicht können auf den Ertrag in einzelnen Jahren stark kompensierend wirken. Das Paradebeispiel dazu war das Jahr 2021, in dem deutlich unterdurchschnittliche Bestandesdichten durch extrem hohe Tausendkorngewichte ausgeglichen wurden. In der Regel ist es jedoch leichter, hohe Bestandesdichten durch moderate Aussaatstärken (300 bis 350 Körner je m²) und frühzeitige, ausreichende Stickstoffgaben (Größenordnung 2/3 der geplanten Gesamt-N-Menge) zu etablieren.

Pflanzenschutz: Die Unkrautbekämpfung sollte nicht verschlafen werden. Ein später Einsatz von Herbiziden verursacht Stress und wirkt sich mitunter auf eine geringere Kornzahl aus. Speziell im Schossen soll das Getreide, abgesehen von Düngergaben, in Ruhe gelassen werden. Um ein zügiges Durchwachsen der Kultur zu gewährleisten, ist auf eine ordentliche Nährstoffversorgung zu achten. Die Anschlussdüngung bei trockenen Verhältnissen vorziehen heißt die Devise.

Wachstumsunterbrechungen verursachen speziell bei der Sommergerste, bedingt durch ihre kurze Vegetationszeit, unweigerlich Ertragsverluste.

Getreidekrankheiten kontrollieren: Obwohl die einzelnen Sorten sich in ihrer Krankheitsanfälligkeit zum Teil deutlich unterscheiden, gibt es eine entscheidende Gemeinsamkeit: Es gibt keine Sorte, die gegenüber der ertragsentscheidenden Ramularia eine wirkungsvolle Resistenz aufweisen würde! Aus diesem Grund gehört eine Fungizidspritzung - abhängig vom Infektionsdruck – zwischen Mitte des Schossens bis spätestens Grannenspitzen zum Pflichtprogramm eines erfolgreichen Sommergerstenanbaus. Beachten Sie bei der Auswahl der Fungizide allerdings, dass nur wenige Produkte halbwegs verlässlich gegen Ramularia wirken.

Die Gesunderhaltung des Blattapparates ermöglicht eine Verlängerung der Assimilationsdauer. Jeder zusätzliche Assimilationstag verbessert die Ertragsleistung um gut 100 kg je Hektar. Unter den momentanen Preisverhältnissen muss also die behandelte Gerste vier bis fünf Tage länger assimilieren können, um die Kosten zu decken – jeder weitere Tag bringt bares Geld.

Grenzen des Gerstenanbaus: Extrem leichte sowie Böden, die zur Staunässe neigen, sind für den Sommergerstenanbau kaum geeignet. Um erfolgreich zu sein, braucht sie vom Anbau bis zur Ernte volle Aufmerksamkeit. Beißen Sie trotz hoher Düngerkosten die Zähne zusammen, und sorgen Sie für eine dem Ertragsziel angepasste Nährstoffversorgung. Ein bis zwei Tonnen Mehrertrag sind in Zeiten guter Erzeugerpreise jedenfalls wirtschaftlich.

Sommerweizen

Die Bodenbonität hat auf die Ertragshöhe und auf die erzielbaren Qualitäten großen Einfluss. Sommerweizen hat eine Vegetationszeit von 130 bis 150 Tagen. Die besonders kritische Phase der Kornfüllung fällt in Kärnten sehr häufig mit einer Periode der Vorsommertrockenheit zusammen. Unter solchen Bedingungen ist Sommerweizen auf eine kontinuierliche und ausreichend hohe Wasserspeicherkapazität des Bodens angewiesen. Steht unter Hitzestress zu wenig Wasser zur Verfügung, gerät die Pflanze sehr schnell an ihre physiologischen Grenzen und reagiert mit Notreife. Die Kornausbildung leidet dabei enorm, wobei die erzielbaren Proteingehalte recht hoch liegen, das Hektolitergewicht aber stark vermindert wird.

Anbau: Sommerweizen muss als ausgesprochene Langtagpflanze möglichst früh angebaut werden. Er ist toleranter gegenüber suboptimalen Bodenverhältnissen als Sommergerste, eingearbeitete Strohmatten machen aber auch Sommerweizen Probleme.

Während Mitte März noch rund 350 Körner/m² ausreichen, sollten die Saatmengen gegen Ende März oder gar in den April hinein deutlich angehoben werden (400 bis 450 Körner/m²).

Düngung: Soll Futterweizen produziert werden, wird grob gesprochen je ein Drittel der Gesamtstickstoffmenge zum Anbau, zu Schossbeginn bzw. Fahnenblatt gedüngt. Beim Mahlweizen müssen je 5 bis 10 % der N-Mengen der ersten beiden Gaben ins beginnende Ährenschieben verlegt werden. Die N-Aufteilung kann dann in etwa zu je 30 % zum Anbau bzw. zu Schossbeginn und zu 40 % als Spätgabe erfolgen.

Anbau: Sommerweizen muss als ausgesprochene Langtagpflanze möglichst früh angebaut werden. Er ist toleranter gegenüber suboptimalen Bodenverhältnissen als Sommergerste, eingearbeitete Strohmatten machen aber auch Sommerweizen Probleme.

Während Mitte März noch rund 350 Körner/m² ausreichen, sollten die Saatmengen gegen Ende März oder gar in den April hinein deutlich angehoben werden (400 bis 450 Körner/m²).

Düngung: Soll Futterweizen produziert werden, wird grob gesprochen je ein Drittel der Gesamtstickstoffmenge zum Anbau, zu Schossbeginn bzw. Fahnenblatt gedüngt. Beim Mahlweizen müssen je 5 bis 10 % der N-Mengen der ersten beiden Gaben ins beginnende Ährenschieben verlegt werden. Die N-Aufteilung kann dann in etwa zu je 30 % zum Anbau bzw. zu Schossbeginn und zu 40 % als Spätgabe erfolgen.

Weizensorten 2023

- KWS Mistral: sehr ertragsstarke Mahlweizensorte (Qualitätsgruppe 6), Auswuchsfestigkeit, Fallzahlstabil ist sehr gut, mittlere Reifezeit und Standfestigkeit, unter sehr intensiven Produktionsbedingungen sollte die Standfestigkeit durch den Einsatz von Wachstumsreglern abgesichert werden.

- Liskamm: Qualitätsweizen der Gruppe 7 mit sehr guten Ertragsleistungen, reift mittelfrüh ab, relativ langer Wuchs mit sehr guter Standfestigkeit; gute Blattgesundheit – insbesondere hinsichtlich Rostkrankheiten – prädestiniert Liskamm für den biologischen Anbau. Liskamm erzielt hohe Rohproteinwerte bei gleichzeitig guter Auswuchstoleranz.

- Kärntner Früher: Er ist als Qualitätsweizen der Gruppe 7 eingestuft und ermöglicht in der Praxis die Produktion von backfähigem Weizen mit verhältnismäßig geringem Einsatz von Stickstoff. Die Sorte reift sehr früh ab und wird sehr langstrohig. Die Anfälligkeit gegenüber Rostkrankheiten ist hoch.