Düngung

Mit Nährstoffen rundum versorgt

Die Grundlage für die Erzielung einer optimalen Nährstoffversorgung des Weingartenbodens ist die Bodenuntersuchung. Aus fachlichen Gründen wird für eine ausreichend fundierte Düngeempfehlung eine Untersuchung des Ober- und Unterbodens empfohlen. Die Bodenuntersuchung soll alle fünf Jahre wiederholt werden. Bei der Planung einer Neuanlage oder nach Bodenniveauveränderungen sollte grundsätzlich eine Untersuchung des Ober- und Unterbodens erfolgen.

Düngung mit mineralischen (Handels)düngern

Stickstoff (N) nimmt im Stoffwechsel der Rebe eine zentrale Stellung ein. Er hat großen Einfluss auf das Wachstum, den Fruchtansatz und den Ertrag. Stickstoff liegt in vielfältiger Form im Boden vor. Die Hauptmasse befindet sich in relativ fester Bindung in der organischen Masse. Von dem, in der organischen Masse gebundenen Stickstoff werden jährlich nur etwa 1% (in günstigen Fällen bis 4%) durch die Tätigkeit der Bodenmikroorganismen freigesetzt. Dies kann eine Nachlieferung von ca. 50 - 150 kg N/ha/Jahr ergeben.

Der Stickstofffreisetzungsvorgang wird von folgenden Faktoren beeinflusst:

- Höhe des Gehaltes an organischer Substanz bzw. des Humusgehalts im Boden;

- Art, Menge und Leistungsfähigkeit der Bodenmikroorganismen (Bodenleben);

- Bodenfeuchtigkeit;

- Bodentemperatur;

- Lufthaushalt (Sauerstoffgehalt) im Boden;

- Bodenpflege bzw. Intensität der mechanischen Bearbeitung.

Beispiele für Saatgutmischungen

| Bezeichnung | Saatgutmenge (kg/ha*) | Saatzeit | Bemerkungen |

| Winterweizen oder Winterroggen für Weinbau | 3/1 | Herbst | nachwachsend, mehrmaliges Mulchen möglich, stickstoffsammelnde Wirkung |

| NGK Gründeckenmischung für Weinbau | 10 | Frühjahr | 20% Alexandrinerklee, 60% Gelbsenf, 20% Phacelia |

| Landsberger Gemenge | 80 | Frühjahr/Herbst | für zweijährige Begrünung, mehrschnittig Winterwicke, Welsches Weidelgras, Inkarnatklee |

| Saatgutmischung für Frühjahrssaat | 48 | Frühjahr | 15 kg Platterbse, 10 kg Sommerwicke, 10 kg Buchweizen, 2 kg Phacelia, 10 kg Erdklee, 1 kg Senf |

| Saatgutmischung für Frühjahrssaat | 56 | Frühjahr | 20 kg Platterbse, 15 kg Sommerwicke, 15 kg Buchweizen, 1 kg Phacelia, 5 kg Alexandrinerklee |

| Saatgutmischung für Herbstsaat | 150 | Herbst | 60 kg Winterroggen, 60 kg Wintererbsen, 30 kg Winterwicke |

| Saatgutmischung für Herbstsaat | 68 | Herbst | 60 kg Winterwicke, 8 kg Winterraps |

| Weingartendauerbegrünung mit oder ohne Weißklee | 30-50 | Herbst | Englisches Raygras, Ausläufer-Rotschwingel, Horst-Rotschwingel, Schafschwingel, Wiesenrispe, (Weißklee) |

| Saatgutmischung für zweijährige Gründüngung/Frühjahrsausaat | 25 | Frühjahr | 2 kg Italienisches Weidelgras, 2 kg Bastard Weidelgras, 4 kg Luzerne, 7 kg Inkarnatsklee, 5 kg Weißklee, 3 kg Gelbklee, 2 kg Hornklee |

| Saatgutmischung „Rebenfit“ für überjährige Gründüngung | 30-35 | August | Leindotter, Inkarnatklee, Weißklee, Gelbklee, Spitzwegerich, Rucola |

| Thimothegras | 20 | Frühjahr/Herbst | nur für feuchte Anbaugebiete; der Anbau erfolgt gemeinsam mit Hafer (60 - 100 kg/ha vorgequollen) zum Zweck eines raschen Bodenschutzes |

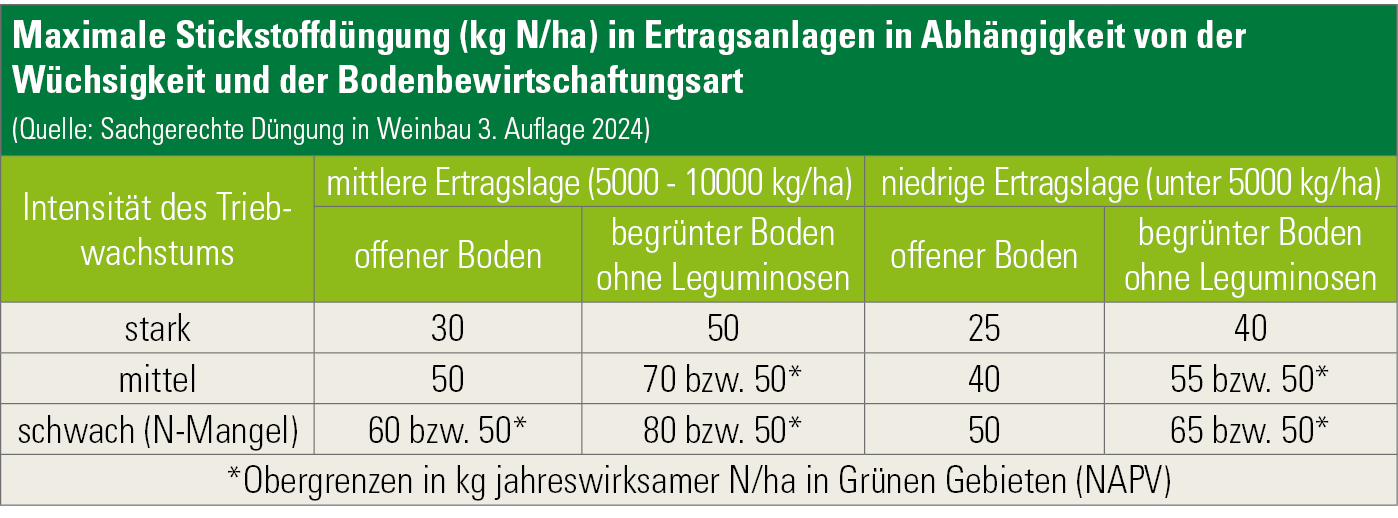

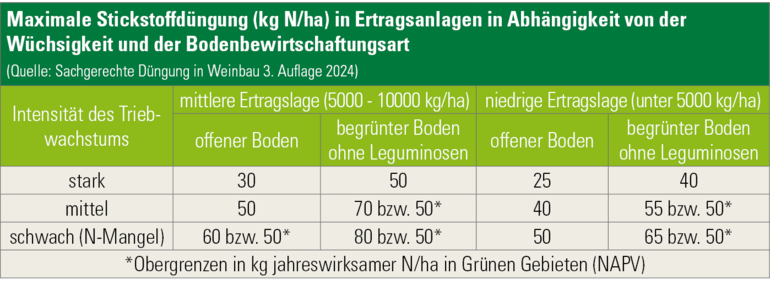

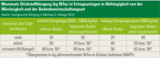

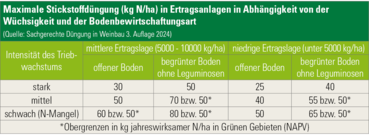

Die Höhe der Stickstoffdüngung in Ertragsanlagen richtet sich nach:

- den Wuchsverhältnissen der Rebanlage;

- dem Gehalt des Bodens an organischer Substanz (und damit dem Gehalt an nachlieferbarem Stickstoff);

- der standortspezifischen Ertragsleistung einer Sorte;

- dem Witterungsverlauf;

- den Bodendauereigenschaften (Bodenart, Gründigkeit, Wasserverhältnisse, Grobanteil);

- der Bodenbewirtschaftung.

Stickstoffversorgung beeinflusst Wüchsigkeit

Ob tatsächlich ein Bedarf an mineralischen Stickstoffdüngern besteht, hängt unter anderem von folgenden Faktoren ab:

- Bei einer Gründüngung / Begrünung mit stickstoffsammelnden Pflanzen = Leguminosen (Wicke, Erbse, Klee, etc.) kann bei gutem Wuchs und durch termingerechtes Unterfahren oder Umbrechen des Gründüngungsbestandes auf eine mineralische Stickstoffdüngung verzichtet werden.

- Bei der Ausbringung von organischen Düngern ist deren Stickstoffgehalt und Stickstoffverfügbarkeit zu berücksichtigen.

- Ein mit organischer Substanz gut versorgter Boden (ab 1,8 - 2% Humusgehalt) ist meist in der Lage, die Reben mit ausreichenden Stickstoffmengen zu versorgen.

Beispiele für Begrünungspflanzen

| Bezeichnung | Saatgutmenge (kg/ha*) | Saatzeit | Bmerkungen**) |

| Futtererbse (Peluschke), Körnererbse | 78-117 | Frühjahr | Stickstoffsammler |

| Sommerwicke | 52-98 | Frühjahr | Stickstoffsammler |

| Winterwicke (Zottelwicke, Wintersaatwicke) | 50-80 | Herbst | Stickstoffsammler |

| Platterbse | 91-104 | Frühjahr | Stickstoffsammler, trockenresistent, durchwurzelt den Boden tief |

| Phacelia | 7-12 | Frühjahr | schattenverträglich, gute Anfangsentwicklung, Wurzelmasse in geringer Tiefe, gute Bienenweide, (Achtung: keine bienenschädigenden Pflanzenschutzmittel einsetzen), anspruchslos, wenig trockenheitsempfindlich |

| Lupine | 100-140 | Frühjahr/Herbst | tiefwurzelnd, gut für leichte Böden mit geringem Kalkgehalt, Stickstoffsammler |

| Winterraps (bzw. Rübsen) | 7-13 | Herbst | rasche und hohe Massenbildung, Gefahr von Wildverbiss an Rebstämmen |

| Futterölrettich | 12-16 | Frühjahr | tiefwurzelnd, rasche Entwicklung, entzieht dem Unterboden Wasser, unkrautverdrängend, nicht überwinternd |

| Perko PVH | 7-13 | Frühjahr/Herbst | gut nachwachsend, mehrschnittig, hohe Massenbildung |

| Winterweizen | 65-100 | Herbst | gut mähbar, Stroh bedeckt und schützt den Boden vor Erosion, bei Frühjahrsaussaat kein Schossen, hoher Wasserbedarf, rechtzeitiges Mulchen notwendig! |

| Winterroggen | Herbst | ||

| Wintergerste | Frühjahr | bleibt kurz, zur Bodenbedeckung geeignet, wenig Grünmasse, guter Erosionsschutz |

Zeitpunkt der Stickstoffdüngung

Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung

Erfolgt eine Bewässerung, dann ist die Bewässerungsmenge sowie die mit dem Bewässerungswasser zugeführte Stickstoffmenge bei der Stickstoffdüngung zu berücksichtigen und zu dokumentieren. Die mit dem Bewässerungswasser zugeführte Stickstoffmenge ist in Abhängigkeit von der Bewässerungsmenge und dem Nitratgehalt des Grundwasserkörpers ab einer Menge von 10 kg N/ha abzuziehen. Die Ermittlung des Nitratgehalts im Bewässerungswasser erfolgt mit Hilfe von Teststreifen oder mit vergleichbaren Methoden. Die durch das Bewässerungswasser zugeführte Stickstoffmenge in Abhängigkeit vom Nitratgehalt errechnet sich mittels folgender Formel:

Stickstoffmenge [kg N/ha]1 = (NO3-Gehalt2 in mg pro Liter / 4,43) x (Bewässerungsmenge3 in mm / 100)

1 Stickstoffmenge, die mit dem Bewässerungswasser zugeführt wird;

2 Nitratgehalt des Bewässerungswassers;

3 Bewässerungswassermenge

Tipp: Nitratgehalt im Blick behalten

Nitrat-Aktionsprogramm: Worauf ist noch zu achten?

Grüne Gebiete gem. NAPV in Weinbaugebieten gibt es in den Bezirken Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf, Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Hollabrunn, Horn, Korneuburg, Krems (Land) Mistelbach, Tulln, Wiener Neustadt Land, Leibnitz, Südoststeiermark sowie in Wien.

Stickstoffdüngung in Junganlagen

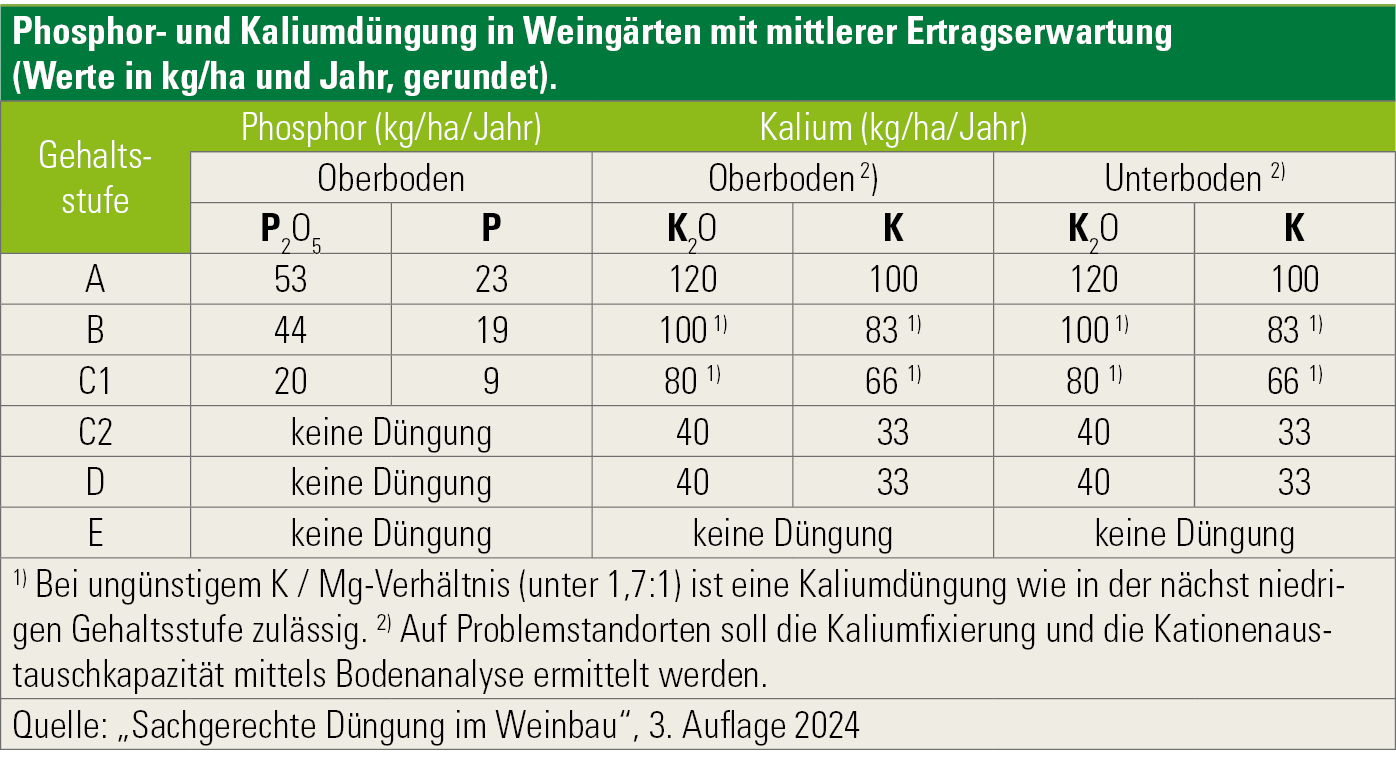

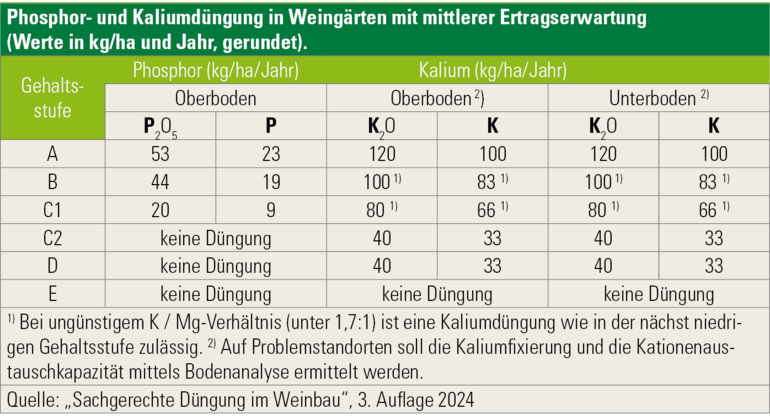

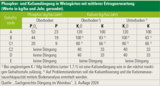

Phosphor- und Kaliumdüngung

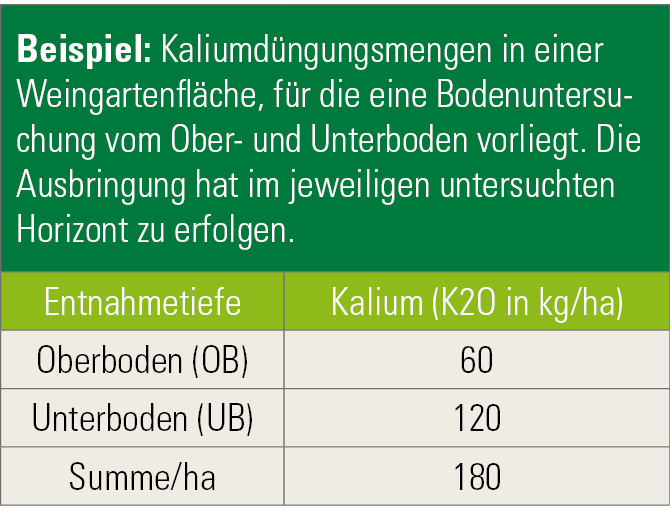

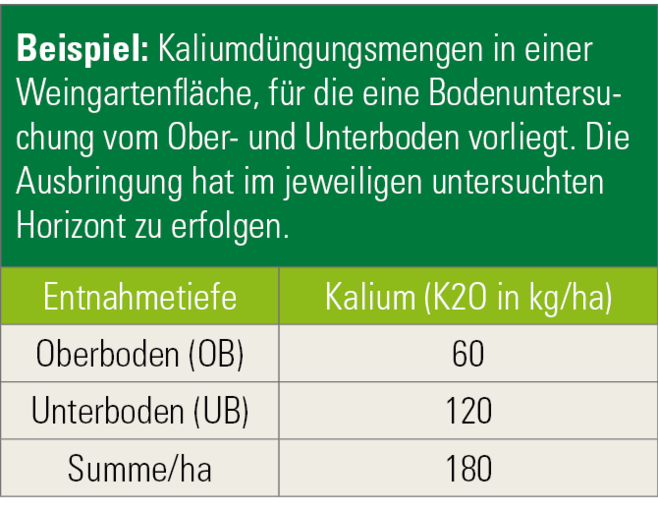

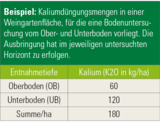

Beispiel: Kaliumdüngungsmengen in einer Weingartenfläche, für die eine Bodenuntersuchung vom Ober- und Unterboden vorliegt. Die Ausbringung hat im jeweiligen untersuchten Horizont zu erfolgen.

| Entnahmetiefe | Kalium (K20 in kg/ha) |

| Oberboden (OB) | 60 |

| Unterboden (UB) | 120 |

| Summe/ha | 180 |

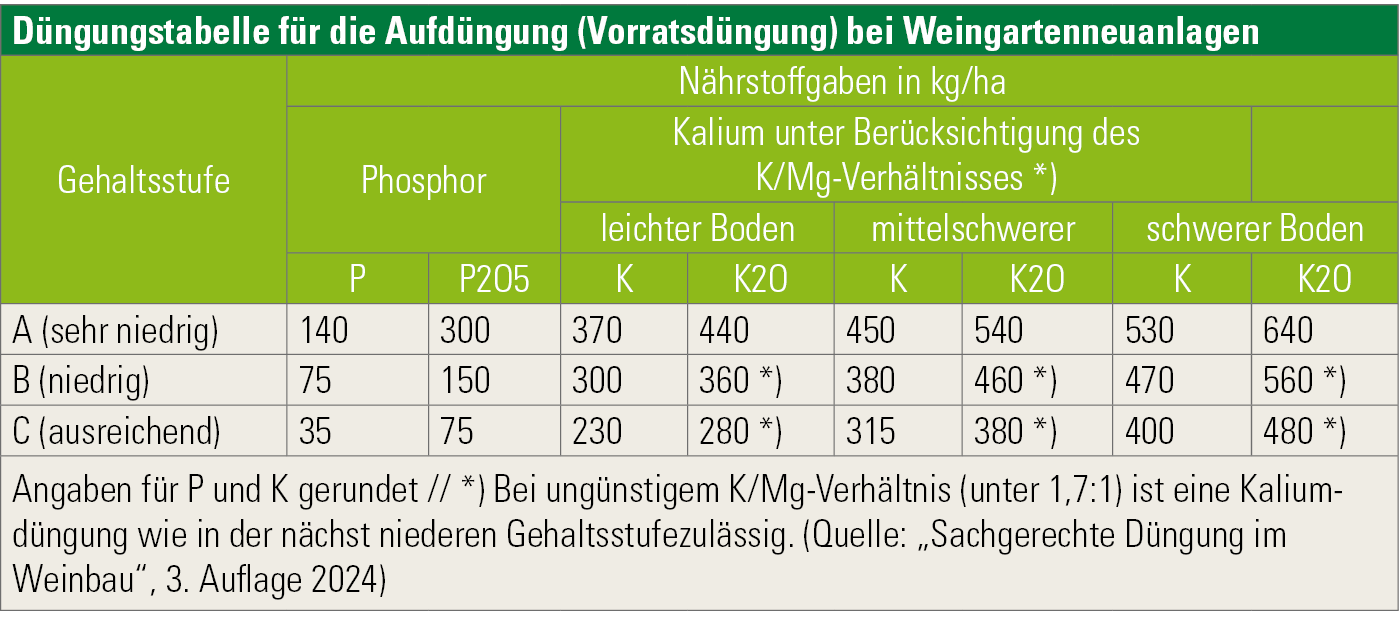

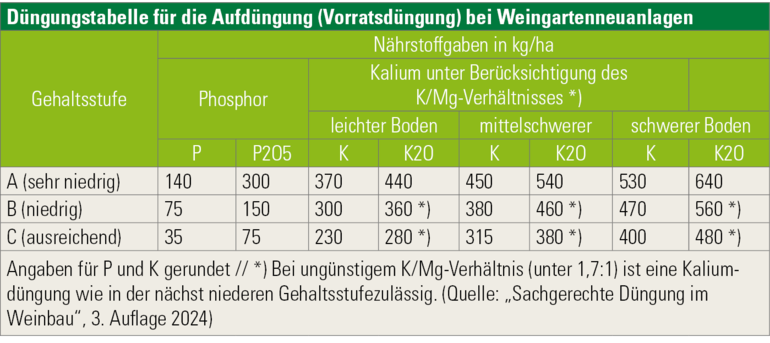

Mineraldüngung vor der Pflanzung

Pflanzlochdüngung

Organische Düngung: Kompost

- Humusaufbau durch Zufuhr von organischer Substanz

- Düngewirkung durch zugeführte Nährstoffe

- langsame Freisetzung der Nährstoffe aus dem Kompost

- Steigerung der biologischen Aktivität der Bodenmikrofauna und -flora

- Verbesserung der Nährstoffaufnahme aus dem Boden

- Verminderung der Nährstoffauswaschung

- Verbesserung des Wasser- und Lufthaushaltes

- Verbesserung der Aggregatstabilität

- Vorbeugung gegen Verschlämmung und Erosion

- Erhöhung der Pufferkapazität (Stabilisierung des pH-Werts)

- Erhöhung der Austauschkapazität

- leichtere Bearbeitbarkeit des Bodens

- bessere Erwärmung des Bodens im Frühjahr

Die gesamte Richtlinie für die Anwendung von Kompost aus biogenen Abfällen in der Landwirtschaft kann im Internet heruntergeladen werden. Die Verwendung von Klärschlammkomposten wird im Weinbau nicht empfohlen.

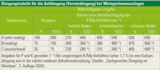

Jahreswirksamkeit des Wirtschaftsdüngerstickstoffs in Prozent bezogen auf die feldfallenden Stickstoffmengen.

| Wirtschaftsdüngerart | Jahreswirksamkeit |

| Stallmist | 50% |

| Rottemist | 30% |

| Kompost | 10% |

Anwendung organischer Handelsdünger

Die enthaltenen organischen Substanzen haben überwiegend Nährhumuscharakter. In Verbindung mit den hohen Nährstoffgehalten ergibt sich eine schnelle Nährstofffreisetzung und damit Nährstoffverfügbarkeit für die Reben und eine Anregung der biologischen Aktivität im Boden.

Diese Dünger sind daher nicht zur dauerhaften Anhebung der Humusgehalte geeignet. Die Beschaffenheit der Inhaltsstoffe und die daraus resultierende Aktivierung der Mikroorganismentätigkeit lässt sogar eher eine Beschleunigung des Abbaus von in der Fläche bereits vorhandenem Humus erwarten. Die tatsächlichen – fachlich sinnvollen – Ausbringungsmengen sind vom Produkt und dessen Nährstoffgehalt abhängig. Die damit ausgebrachten Nährstoffe sind in der Nährstoffbilanz zu berücksichtigen.

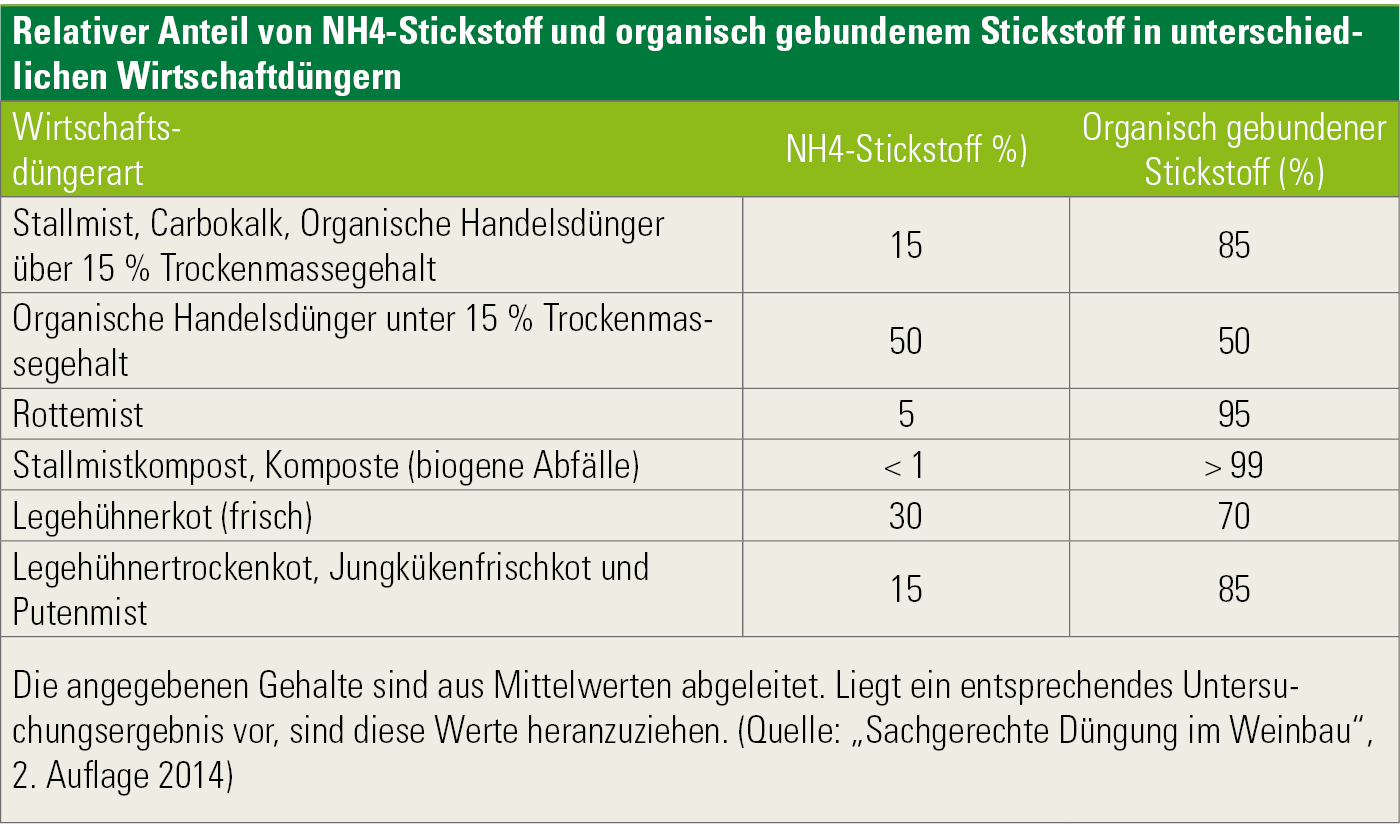

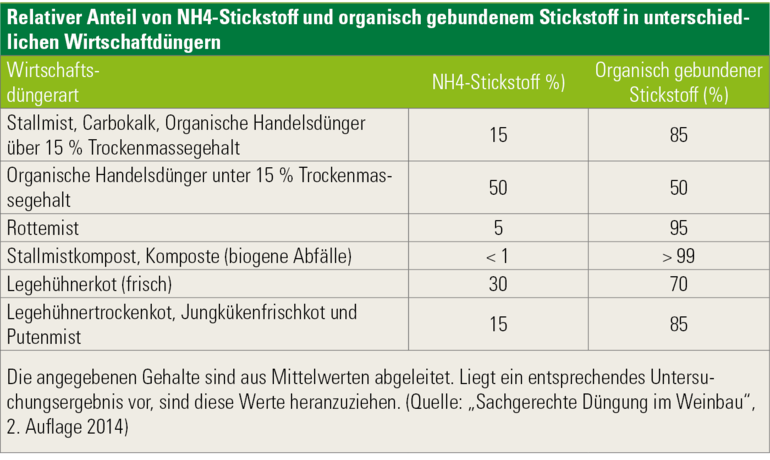

Wirksamkeit des Stickstoffs in Wirtschaftsdüngern

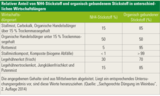

Ein Überblick über die relativen Anteile von Ammoniumstickstoff (mineralischem Stickstoff) und organisch gebundenem Stickstoff in Wirtschaftsdüngern ist in der Tabelle zu finden. Je höher der Anteil an mineralischem Stickstoff ist, umso höher ist auch die unmittelbare Wirksamkeit.

Dies ist besonders von Bedeutung, wenn am Standort ein Stickstoffmangel zu beobachten ist. Zur längerfristigen Bodenverbesserung (Humusaufbau) sind Wirtschaftsdünger mit einem hohen Anteil an organisch gebundenen Stickstoff zu empfehlen.

Downloads zum Thema

- Aufdüngung und Düngermenge PNG 152,70 kBAlles zum Thema Aufdüngung und Düngermenge

- NH4-Stickstoff und organisch gebundenem Stickstoff PNG 88,28 kBRelativer Anteil von NH4-Stickstoff und organisch gebundenem Stickstoff in unterschiedlichen Wirtschaftdüngern

- Gehalt an Trockenmasse (TM) und organischer Substanz PNG 155,03 kBÜbersicht zum durchschnittlichen Gehalt an Trockenmasse (TM) und organischer Substanz, sowie zum durchschnittlichen Nährstoffgehalt der wichtigsten Wirtschaftsdünger

- 2024 Aufz Wein OEPUL 2023 Pflege,Bilanzen PDF 51,87 kB

![8_Abb_Rotationsbegrünung.jpg © K. Hanak/HBLA und BA Klosterneuburg] 8_Abb_Rotationsbegrünung.jpg © K. Hanak/HBLA und BA Klosterneuburg]](https://cdn.lko.at/lko3/mmedia/image/2024.05.07/1715078576980323.jpg?m=MTQ2LA%3D%3D&_=1715078577)