Beste Fressplatz-Betreuung steigert Futteraufnahme

Neben der Grundfutterqualität hat vor allem die Futtervorlage täglich Einfluss auf die Höhe der Futteraufnahme. Eine hohe Trockenmasseaufnahme der Kühe bildet dafür die Basis, denn jedes zusätzliche Kilogramm Futtertrockenmasse bringt zwei bis drei Liter mehr Milch. Leistungsstarke Kühe sollten deshalb mindestens 20 kg Trockenmasse aufnehmen.

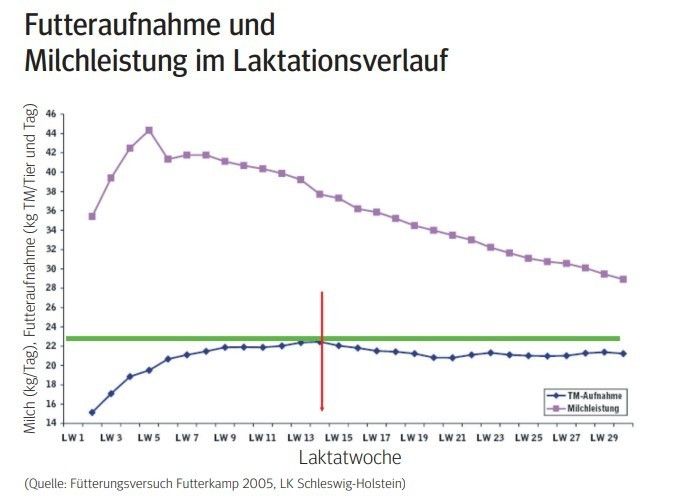

Am Beginn der Laktation liegt bei hochleistenden Kühen fast immer ein Energiedefizit vor. Zurückzuführen ist diese Energielücke auf eine zu geringe Futteraufnahme im Vergleich zur Milchleistung. Kühe erreichen ihr maximales Futteraufnahmevermögen von 20 - 25 kg Trockenmasse erst rund um die zwölfte Laktationswoche.

Die höchste Milchleistung wird hingegen bereits ab der achten Laktationswoche erreicht, also etwa vier Wochen früher. Versucht man das Energiedefizit durch hohe Kraftfuttergaben auszugleichen, so kann es sehr schnell zu einer Pansenübersäuerung (Azidose) kommen. Verstärkt wird das Azidoserisiko durch zu hohe Kraftfuttereinzelgaben über 1,5 kg, was vor allem bei der händischen Zuteilung auftritt, aber auch durch eine falsch eingestellte Abruffütterung oder Futterstehlen in der Kraftfutterstation. Mit einer Pansenübersäuerung können Folgeerkrankungen im Bereich Klauen und Sprunggelenke einhergehen, die sich besonders im Laufstall wieder negativ auf die Fressleistung auswirken.

Oberstes Ziel muss sein, dass die Kühe die maximale Grund- bzw. Gesamtfutteraufnahme so schnell wie möglich erreichen, um das Energiedefizit zur Milchleistung gering zu halten. Damit können das Risiko für Stoffwechselerkrankungen, wie z. B. Ketose, geringgehalten und die Milchleistung und Tiergesundheit verbessert werden.

Am Beginn der Laktation liegt bei hochleistenden Kühen fast immer ein Energiedefizit vor. Zurückzuführen ist diese Energielücke auf eine zu geringe Futteraufnahme im Vergleich zur Milchleistung. Kühe erreichen ihr maximales Futteraufnahmevermögen von 20 - 25 kg Trockenmasse erst rund um die zwölfte Laktationswoche.

Die höchste Milchleistung wird hingegen bereits ab der achten Laktationswoche erreicht, also etwa vier Wochen früher. Versucht man das Energiedefizit durch hohe Kraftfuttergaben auszugleichen, so kann es sehr schnell zu einer Pansenübersäuerung (Azidose) kommen. Verstärkt wird das Azidoserisiko durch zu hohe Kraftfuttereinzelgaben über 1,5 kg, was vor allem bei der händischen Zuteilung auftritt, aber auch durch eine falsch eingestellte Abruffütterung oder Futterstehlen in der Kraftfutterstation. Mit einer Pansenübersäuerung können Folgeerkrankungen im Bereich Klauen und Sprunggelenke einhergehen, die sich besonders im Laufstall wieder negativ auf die Fressleistung auswirken.

Oberstes Ziel muss sein, dass die Kühe die maximale Grund- bzw. Gesamtfutteraufnahme so schnell wie möglich erreichen, um das Energiedefizit zur Milchleistung gering zu halten. Damit können das Risiko für Stoffwechselerkrankungen, wie z. B. Ketose, geringgehalten und die Milchleistung und Tiergesundheit verbessert werden.

Futtertisch: besseres Management

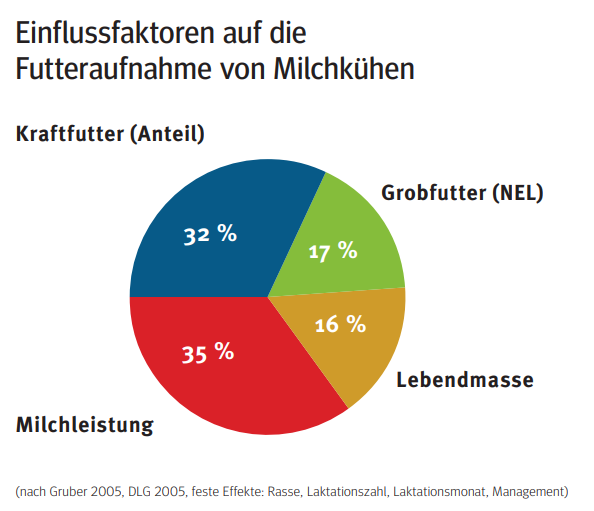

Die tägliche Trockenmasseaufnahme aus dem Grundfutter sollte 13 kg überschreiten und wird stark von der Energiekonzentration und somit von der Qualität des Grundfutters beeinflusst. Außerdem spielt der Kraftfutteranteil eine gewichtige Rolle, dieser sollte keinesfalls mehr als 50% in der Ration betragen, wobei bereits Mengen über 6 kg zu einer stärkeren Verdrängung des Grundfutters führen (siehe Grafik Einflussfaktoren).

Wie kann die Grundfutter- bzw. Trockenmasseaufnahme zu Laktationsbeginn gesteigert werden? Im Mittelpunkt steht das Futtertischmanagement, welches alle Tätigkeiten rund um den Futtertisch einschließt. Im besten Fall haben Kühe rund um die Uhr, zumindest aber 22 Stunden am Tag freien Zugang zu frischem, hygienisch einwandfreiem Futter. Bei der Futtervorlage sollte 5% Futterrest der vollwertigen Ration einkalkuliert werden und nicht ausschließlich Futterverschmutzung wie Steine oder Äste betreffen. Vor allem bei der getrennten Futtervorlage können die Kühe durch ausreichende Futterreste stärker selektieren und mehr der wertvollen Futterteile aufnehmen.

Alle Futterreste müssen zumindest einmal täglich entfernt werden, da sie wenig schmackhaft sind und sich meist schnell erwärmen. Wird frisches Futter auf den Futterrest abgelegt, meiden die Kühe häufig das Futter, und die Futteraufnahme sinkt. So oft wie möglich sollte frisches Futter vorgelegt werden. Die Häufigkeit hängt von der Lagerstabilität der Silage und der Umgebungstemperatur ab. Grundsätzlich gilt, dass immer frisch riechendes, kühles Futter im Fressbereich liegen soll. Erwärmt sich das vorgelegte Futter schnell, so muss die Ration öfter frisch vorgelegt werden. Das Futter sollte mehrmals am Tag, aber mindestens zweimal nachgeschoben werden und dabei möglichst locker im Futterbarren liegen bleiben. Bei mechanisierten Nachschiebelösungen sind deshalb bewegliche Werkzeuge zu bevorzugen, da fixe Schilder das Futter beim Nachschieben eher zusammenpressen. Durch nachgeschobenes, frischeres Futter und die Aktivität am Futtertisch werden die Kühe wieder zum Fressen angeregt.

Alle Futterreste müssen zumindest einmal täglich entfernt werden, da sie wenig schmackhaft sind und sich meist schnell erwärmen. Wird frisches Futter auf den Futterrest abgelegt, meiden die Kühe häufig das Futter, und die Futteraufnahme sinkt. So oft wie möglich sollte frisches Futter vorgelegt werden. Die Häufigkeit hängt von der Lagerstabilität der Silage und der Umgebungstemperatur ab. Grundsätzlich gilt, dass immer frisch riechendes, kühles Futter im Fressbereich liegen soll. Erwärmt sich das vorgelegte Futter schnell, so muss die Ration öfter frisch vorgelegt werden. Das Futter sollte mehrmals am Tag, aber mindestens zweimal nachgeschoben werden und dabei möglichst locker im Futterbarren liegen bleiben. Bei mechanisierten Nachschiebelösungen sind deshalb bewegliche Werkzeuge zu bevorzugen, da fixe Schilder das Futter beim Nachschieben eher zusammenpressen. Durch nachgeschobenes, frischeres Futter und die Aktivität am Futtertisch werden die Kühe wieder zum Fressen angeregt.

Bei Mischrationen sollte der Trockenmassegehalt im Bereich von 40% liegen, um eine hohe Futteraufnahme zu erreichen. Wird die Mischung zu trocken, über 45 - 50% TM, steigt die Futterselektion, und das eingemischte Kraftfutter wird zunehmend aussortiert. Durch die fehlende Faseraufnahme steigt wiederum die Azidosegefahr. Schafft man es, eine homogene Mischung herzustellen, bringt dies Vorteile bei der Futteraufnahme gegenüber der Fütterung der Einzelkomponenten. Vielseitig zusammengesetzte Rationen werden besser gefressen als einseitige. Durch das optimale Abstimmen des Energie-, Protein- und Fasergehaltes sowie deren synchrone Aufnahme erreicht man eine bessere Leistung der Bakterien im Pansen. Die höchste Futteraufnahme kann jedoch nur mit ausreichend strukturierten, energiereichen Rationen (über 7,0 MJ NEL pro kg TM) mit einer hohen Verdaulichkeit erreicht werden. Mit überständigem, rohfaserreichem Futter sinkt die Abbauleistung im Pansen und verhindert damit eine hohe Futteraufnahme und leistungsgerechte Versorgung. Als Überprüfungskriterien eignen sich die Wiederkautätigkeit, der Pansenfüllgrad und die Kotkonsistenz.

Guter Kuhkomfort

Ein guter Kuhkomfort, auch abseits des Futtertisches, kann die Futteraufnahme beflügeln. Ausreichend vorhandene und tiergerechte Liege- und Fressplätze vermindern den Stress und verbessern die Futteraufnahme. Kühe, die entspannt liegen, kauen besser wieder und fressen dadurch mehr. Weiche, geräumige Liegeplätze ermöglichen einen hohen Anteil liegender Kühe in den Boxen, die meisten davon sollten auch wiederkauen. Jene Kühe, die stehen, sollten dies am Fressplatz tun und fressen.

Damit die Kühe auch stressfrei zum Futtertisch gehen können, sind rutschfeste Laufgänge und eine regelmäßige Klauenpflege unbedingt notwendig. Der Futterbarren hingegen muss eine durchgehend glatte Oberfläche aufweisen. Einerseits ist die Zunge der Kuh an der Unterseite sehr empfindlich, anderseits erschweren Fugen, Risse und Löcher eine einfache und vollständige Reinigung. Sehr eng mit der Futteraufnahme verbunden ist die Wasserversorgung der Kühe. Die Tränkeanlagen müssen in der Nähe des Futtertisches angebracht sein und jederzeit eine artgerechte und ausreichende Versorgung aller Tiere mit sauberem Wasser ermöglichen. Eine eingeschränkte oder sogar total ausgefallene Wasserversorgung wird schnell durch eine verminderte Futteraufnahme und auch reduzierte Milchleistung der Herde ersichtlich.

Damit die Kühe auch stressfrei zum Futtertisch gehen können, sind rutschfeste Laufgänge und eine regelmäßige Klauenpflege unbedingt notwendig. Der Futterbarren hingegen muss eine durchgehend glatte Oberfläche aufweisen. Einerseits ist die Zunge der Kuh an der Unterseite sehr empfindlich, anderseits erschweren Fugen, Risse und Löcher eine einfache und vollständige Reinigung. Sehr eng mit der Futteraufnahme verbunden ist die Wasserversorgung der Kühe. Die Tränkeanlagen müssen in der Nähe des Futtertisches angebracht sein und jederzeit eine artgerechte und ausreichende Versorgung aller Tiere mit sauberem Wasser ermöglichen. Eine eingeschränkte oder sogar total ausgefallene Wasserversorgung wird schnell durch eine verminderte Futteraufnahme und auch reduzierte Milchleistung der Herde ersichtlich.