Ackerbohne und Erbse bereichern Fruchtfolge

In den letzten Jahren konnte eine starke Ausweitung des Sojaanbaus auf den österreichischen Äckern verzeichnet werden - vor allem auch auf Bioflächen. Die Gründe für die starke Ausweitung liegen unter anderem in der hohen Nachfrage nach heimischen Eiweißquellen. Dies macht den Sojaanbau zu einer besonders interessanten und lukrativen Alternative zu Mais und Getreide. Allen pflanzenbaulichen Herausforderungen zum Trotz bleibt auf einzelbetrieblicher Ebene aber der Anbau von Ackerbohne und Erbse weiterhin interessant.

Zum einen muss das Erntegut für die Verfütterung am eigenen Hof nicht behandelt werden, und zum anderen versorgen diese Kulturen Folgefrüchte mit deutlich mehr Stickstoff als Soja. Von Vorteil ist der im Vergleich zur Soja deutlich frühere Anbauzeitpunkt, wodurch sich positive Effekte auf das Unkrautspektrum ergeben (Stichwort: Mais-Soja-Fruchtfolgen). Darüber hinaus besteht aufgrund der früheren Ernte eine bessere Möglichkeit Zwischenfrüchte anzubauen und damit die Fruchtfolge zu bereichern.

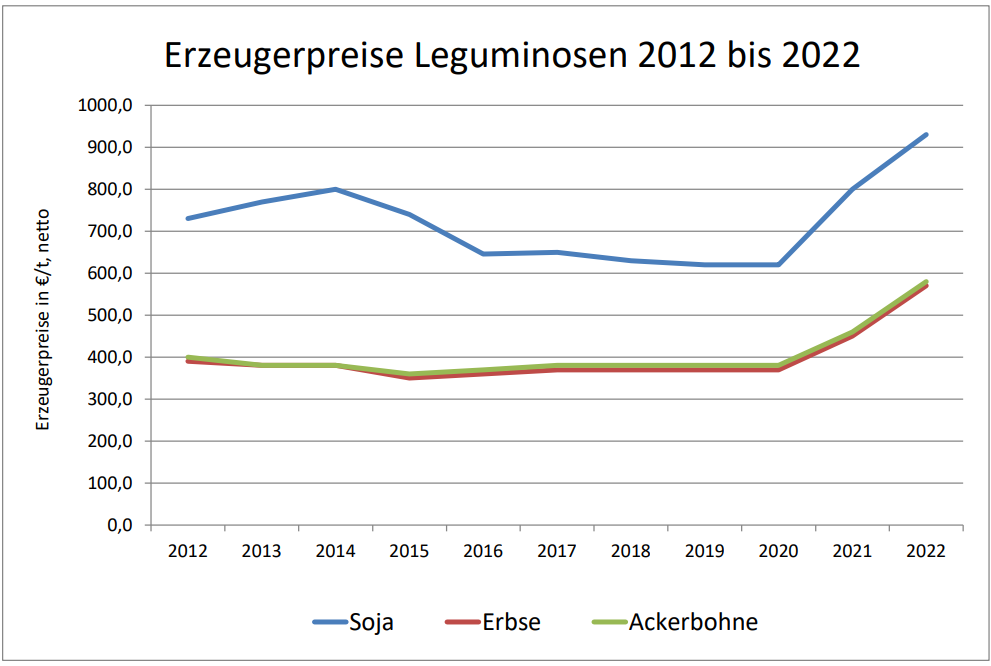

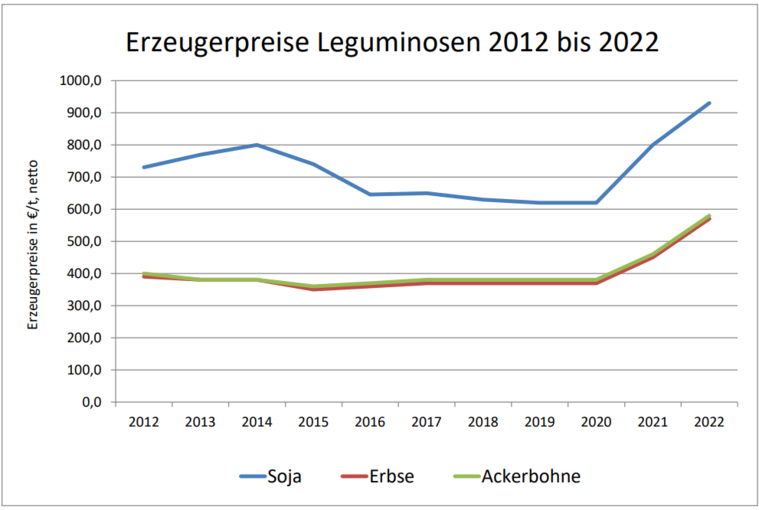

Wichtig ist das Einhalten von entsprechenden Anbaupausen. Diese betragen bei Ackerbohne rund sechs Jahre, bei Erbe sogar neun Jahre. Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage nach biologischen Eiweißquellen kann neben Soja ohne Weiteres auch der Anbau von Ackerbohne und Erbse empfohlen werden. Positiv auf die Wirtschaftlichkeit wirken sich die gestiegenen Erzeugerpreise aus. So konnte im letzten Jahr eine deutliche Preissteigerung auf rund 575 Euro pro Tonne (exkl. MwSt.) verzeichnet werden. Aufgrund der Versorgungslücke ist auch in Zukunft mit hohen Erzeugerpreisen für Eiweißfuttermittel zu rechnen.

Wichtig ist das Einhalten von entsprechenden Anbaupausen. Diese betragen bei Ackerbohne rund sechs Jahre, bei Erbe sogar neun Jahre. Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage nach biologischen Eiweißquellen kann neben Soja ohne Weiteres auch der Anbau von Ackerbohne und Erbse empfohlen werden. Positiv auf die Wirtschaftlichkeit wirken sich die gestiegenen Erzeugerpreise aus. So konnte im letzten Jahr eine deutliche Preissteigerung auf rund 575 Euro pro Tonne (exkl. MwSt.) verzeichnet werden. Aufgrund der Versorgungslücke ist auch in Zukunft mit hohen Erzeugerpreisen für Eiweißfuttermittel zu rechnen.

Ackerbohne

Charakteristisch für die Ackerbohne ist deren hoher Wasserbedarf während der gesamten Vegetationsperiode. Darüber hinaus verlangt sie schwere und tiefgründige Böden, die genügend Wasser aufnehmen und die Ausbildung der Pfahlwurzeln ermöglichen. Wichtig sind zudem eine ausreichende Kalkversorgung und ein pH-Wert über 6. Die Aussaat sollte so früh wie möglich erfolgen, um den hohen Wasserbedarf zu sichern. Dies wird am besten durch eine Herbstfurche erreicht. Auch die relativ lange Wachstumsperiode von bis zu 180 Tagen erfordert einen frühzeitigen Anbau, der aufgrund der hohen Kältetoleranz kein Problem darstellen sollte. Die Ablagetiefe von 6 bis 8 cm ermöglicht eine ausreichende Wasserversorgung und erhöht die Standfestigkeit. Die Saatstärke ist mit 30 bis 40 keimfähigen Körner pro m² festgelegt. Bei einem TKG von 500 g ergibt sich unter Berücksichtigung der Keimfähigkeit eine Saatgutmenge von 250 kg pro ha. Ackerbohnen stellen keine hohen Anforderungen an die Vorfrucht. Aufgrund der tiefen Saatgutablage sind sie fürs Blindstriegeln prädestiniert. Dabei sollte der Keimling mindestens 2 cm unter der Erdoberfläche sein. Ab dem Dreiblattstadium (ca. 5 cm Wuchshöhe) kann der Bestand wieder vorsichtig gestriegelt werden. Höhere Temperaturen erweisen sich als vorteilhaft, da die Pflanzen zu diesem Zeitpunkt schlaffer sind und die Gefahr von Verletzungen geringer ist.

Körnererbse

Die Körnererbse verlangt tiefgründige, leichte bis mittelschwere Böden mit einer guten Wasserversorgung. Der optimale pH-Bereich liegt zwischen 6 und 7. Der Anbau sollte so früh wie möglich durchgeführt werden, im Idealfall Anfang bis Ende März, Die Keimtemperatur beträgt lediglich 3 °C, wobei auch Spätfröste bis -5°C gut vertragen werden. Beim Anbau ist aber darauf zu achten, dass der Boden gut abgetrocknet und erwärmt ist. Bodenverdichtungen sind, wie bei allen Leguminosen, auf jeden Fall zu vermeiden. Die optimale Saattiefe liegt zwischen 4 und 6 cm. Die Saatstärke sollte zwischen 80 und 100 keimfähigen Körnern je m² betragen. In Abhängigkeit vom TKG ergibt sich eine Aussaatmenge zwischen 200 und 300 kg pro ha. Als günstige Vor- und Nachfrüchte eignen sich Getreide, Mais und Erdäpfel. Als vorteilhaft hat sich eine Unkrautkur - beginnend nach der Ernte der Vorfrucht - erwiesen. Durch den Stoppelsturz werden unerwünschte Beikrautsamen zum Auflaufen gebracht und durch einen Zwischenfruchtbau zurückgedrängt. Eine im Spätherbst durchgeführte Pflugfurche erleichtert einen frühzeitigen Anbau im Frühjahr und vermindert den Unkrautdruck. Als Alternative dazu kann auch mit abfrostenden Begrünungen gearbeitet werden. Nach der Aussaat erfolgt zuerst das Blindstriegeln, und ab dem Vierblattstadium (Pflanzenhöhe: 5 bis 10 cm) bis zum Zeitpunkt, an dem sich die Ranken berühren, können weitere Striegelvorgänge durchgeführt werden.

Ernte

Der Drusch von Körnerleguminosen erfolgt bei Vollreife bei einer Feuchtigkeit von 14 bis 18%, wenn die Hülsen der Ackerbohne schwarz bzw. wenn der Pflanzenbestand der Erbse vollständig abgetrocknet ist und die Samen in den Hülsen rascheln. Geringe Erntefeuchten erhöhen das Risiko des Kornbruchs, während bei zu hohen die Gefahr von Kornquetschungen besteht. Der Drusch sollte in den Morgenstunden erfolgen, da der Tau die Hülsen befeuchtet, wodurch das Risiko des Platzens der Hülsen minimiert wird.

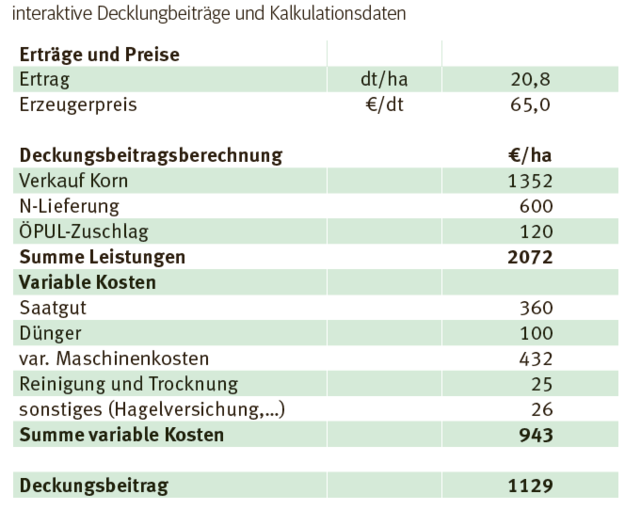

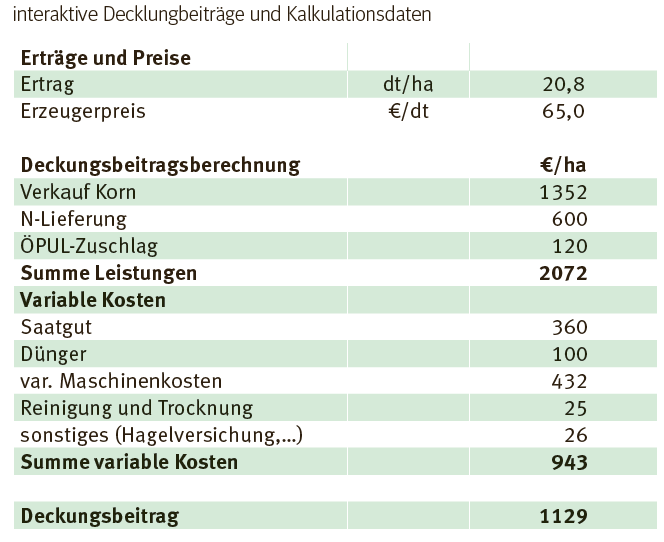

Deckungsbeitragsberechnung auf Basis BAB - IDB

ÖPUL-Maßnahme Erosionsschutz Acker - Untersaaten bei Ackerbohnen

Im ÖPUL 2023 wird mit Teilnahme an der Maßnahme "Erosionsschutz Acker“ neben der Mulchsaat, Direktsaat oder dem Strip-Till-Verfahren beim Anbau von erosionsgefährdeten Kulturen wie beispielsweise Mais, Sojabohne, Sonnenblume, Kürbisse sowie Anhäufungen bei Kartoffeln auch die Anlage von Untersaaten bei Ackerbohne, Kürbis, Soja und Sonnenblume ermöglicht. Fördervoraussetzung ist die Teilnahme an der Maßnahme "Begrünung von Ackerflächen - Zwischenfruchtanbau“ oder "Begrünung von Ackerflächen - System Immergrün“. Bei der Teilnahme an der Untersaat bei Ackerbohne, Kürbis, Soja und Sonnenblume im Rahmen des "Erosionsschutz Acker“ ist vorgesehen, dass eine aktive Anlage einer flächendeckenden Untersaat mit mindestens drei Mischungspartnern zwischen den Reihen der obengenannten Hauptkulturen, spätestens acht Wochen nach dem Anbau, jedenfalls aber bis zum 30. Juni erfolgen muss. Die Untersaat muss bis zur Ernte der Hauptkultur erhalten bleiben und darf nicht mit dieser mitgeerntet werden. Eine Bodenbearbeitung oder ein Herbizideinsatz bei konventioneller Bewirtschaftung sind nach der Anlage der Untersaat bis zur Ernte der Hauptkultur nicht erlaubt.

Die Prämienhöhe für die Anlage von Untersaaten beträgt generell 75 Euro pro ha. Für Betriebe, die an der "Biologischen Wirtschaftsweise“ teilnehmen, wird zusätzlich ein Zuschlag von 15 Euro pro ha ausbezahlt (Zuschlag insgesamt: 90 Euro pro ha). Nähere Informationen entnehmen Sie dem Informationsblatt der AMA: "ÖPUL 23 - Erosionsschutz Acker“ unter www.ama.at/Erosionsschutz.

Die Prämienhöhe für die Anlage von Untersaaten beträgt generell 75 Euro pro ha. Für Betriebe, die an der "Biologischen Wirtschaftsweise“ teilnehmen, wird zusätzlich ein Zuschlag von 15 Euro pro ha ausbezahlt (Zuschlag insgesamt: 90 Euro pro ha). Nähere Informationen entnehmen Sie dem Informationsblatt der AMA: "ÖPUL 23 - Erosionsschutz Acker“ unter www.ama.at/Erosionsschutz.

Ratgeber zur Sortenwahl

Als Hilfsmittel bei der Sortenwahl dient die aktuell erschienene Bionet-Broschüre „Biofrühjahrsanbau 2023“. Diese enthält zahlreiche Informationen zu Sorten, Krankheiten und Kulturführung sowie zu Ergebnissen einzelner Praxisversuche aus Österreich und ist auf der "Bionet“-Webseite (www.bio-net.at) abrufbar.

Als Hilfsmittel bei der Sortenwahl dient die aktuell erschienene Bionet-Broschüre „Biofrühjahrsanbau 2023“. Diese enthält zahlreiche Informationen zu Sorten, Krankheiten und Kulturführung sowie zu Ergebnissen einzelner Praxisversuche aus Österreich und ist auf der "Bionet“-Webseite (www.bio-net.at) abrufbar.