Vom Boden ins Freiland

Die Umstellung von Boden- auf Freilandhaltung ist nicht bei jedem bestehenden Legehennenstall einfach möglich. In der österreichischen 1. Tierhalteverordnung (1. Thvo) werden mindestens acht Quadratmeter Auslauffläche je Legehenne vorgeschrieben. Bei den meisten der bestehenden Stallungen für Bodenhaltung wurde nicht bedacht, den Stall eventuell in einer zweiten Umbauphase zu einem Freilandstall umzufunktionieren. Die Stallungen wurden in die Dorf- und Hofinfrastruktur eingebunden. Dies bedeutet nun häufig, keinen oder einen erschwerten Zugang zu einer Weidemöglichkeit.

Zugang zum Freiland

Das hofeigene Wegenetz kann noch relativ unkompliziert mit vorrangig eigenen Überlegungen verlegt werden. Jedoch bei Gemeindestraßen, Servituten, öffentlichen Gewässern und ähnlichem, kommen nicht nur bauliche, sondern auch gesetzliche Herausforderungen auf die Landwirte zu. Wenn der Zugang der Legehennen zum Freiland möglich ist, steht das Thema Wintergarten an.

Das AMA-Gütesiegelprogramm schreibt zusätzlich zur Tierhalteverordnung für alle Neu- und Umbauten einen Außen- oder Kaltscharrraum vor:

- Ein befestigter, eingestreuter, überdachter, abgegrenzter Außenbereich, der auf mindestens einer Seite nur durch Gitter oder Windnetze begrenzt ist.

- Der Außenscharrraum hat mindestens eine Fläche von 20 Prozent der nutzbaren Stallfläche zu umfassen. Falls Außenscharrräume bei Systemen mit einer Ebene zur Berechnung der Besatzdichte berücksichtigt werden sollen, müssen sie mindestens eine Fläche von einem Drittel der nutzbaren Fläche umfassen.

- Durchgangsbreite von mindestens zwei Laufmeter pro 1.000 Hennen vom Stall in den Außenscharrraum.

- Der Außenscharrraum hat Außenklima aufzuweisen und ist, bis auf die Dachflächen, nicht isoliert.

- Während des Lichttages müssen Außenscharrräume für die Legehennen uneingeschränkt zugänglich sein.

Biosicherheit wird wichtiger

Die letztjährige Vogelgrippeepidemie hat Österreich sprichwörtlich verschont. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, muss der Fernhaltung von Vögeln und Schadnagern vollste Aufmerksamkeit gewidmet werden. Außenscharrräume müssen vogeldicht errichtet werden, um den Zuflug von Wildgeflügel zu unterbinden. Die Schadnagerbekämpfung muss neu ausgerichtet werden, wobei der Fokus auf die Auslauföffnungen zu legen ist. Dies gelingt nur, wenn die Anzahl der Köderboxen, Fallen und deren regelmäßiges Evaluieren maßgeblich erhöht wird.

Was einerseits eine Stärkung für das Immunsystem durch die zwei Klimazonen mit sich bringt, ermöglicht andererseits einen erhöhten Parasitendruck (Verwurmung) durch den Zugang zum Freiland. Ein Weidemanagement zur Vermeidung von Pfützenbildung, aber auch die Nutzung der Möglichkeit, die Weide in Koppeln aufzuteilen, sind hier oberstes Gebot und sollten auch genutzt werden.

Was einerseits eine Stärkung für das Immunsystem durch die zwei Klimazonen mit sich bringt, ermöglicht andererseits einen erhöhten Parasitendruck (Verwurmung) durch den Zugang zum Freiland. Ein Weidemanagement zur Vermeidung von Pfützenbildung, aber auch die Nutzung der Möglichkeit, die Weide in Koppeln aufzuteilen, sind hier oberstes Gebot und sollten auch genutzt werden.

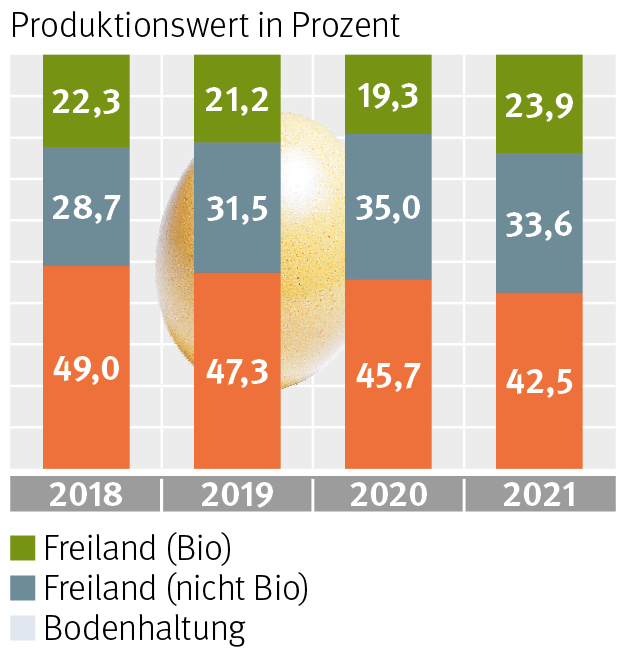

Produktionswert von Eiern im Lebensmittel-Einzelhandel

Geändertes Einkaufsverhalten, wie etwa das bewusstere Einkaufen in Pandemiezeiten oder verstärkte Nachhaltigkeitsüberlegungen, hat die Haltungsform-Relation bei den Ei-Einkäufen kräftig verändert. So wurde im ersten Halbjahr laut jüngster RollAMA-Haushaltsanalyse im Lebensmitteleinzelhandel ein Wertanteil von 33,6 Prozent an Freilandeiern gekauft, 2018 lag dieser Wert noch bei 28,7 Prozent. Auch Biofreilandkäufe konnten die Entwicklung mit 23,9 Prozent gut fortschreiben. Bodenhaltungskäufe gingen dagegen im selben Zeitraum von 49 auf 42,5 Prozent zurück.

Rechtliche Tipps

Bei der Umstellung einer konventionellen Boden-Legehennenhaltung auf eine Freiland-Legehennenhaltung sind auch verschiedene verwaltungsrechtliche Aspekte – insbesondere beispielsweise baurechtliche, forstrechtliche und tierschutzrechtliche Aspekte – zu beachten und gegebenenfalls erforderliche Bewilligungen bei den zuständigen Behörden einzuholen. Plant ein Betrieb die Umstellung von Boden- auf Freilandhaltung, so ist in der Regel auch eine bauliche Adaptierung des Stallgebäudes erforderlich. Es muss daher mit der zuständigen Baubehörde – das ist in erster Instanz der Bürgermeister jener Gemeinde, in der das „Bauvorhaben“ verwirklicht werden soll – Kontakt aufgenommen werden, um eine eventuelle Baubewilligungspflicht abzuklären. Insbesondere die Errichtung eines Wintergartens oder Außenscharrraums sowie etwaige Adaptierungen der Lüftungsanlage sind relevant, da damit vor allem Änderungen in der Abluftführung verbunden sind, welche potenziell Nachbarrechte berühren können. In diesen Fällen wäre die Einholung einer Baubewilligung notwendig. Auch die Einfriedung der Auslauffläche ist aus baurechtlicher Sicht relevant. Ob die Einholung einer Baubewilligung erforderlich ist oder die Einfriedung lediglich nachweislich schriftlich gemeldet werden muss, hängt von der konkreten Ausgestaltung der Einfriedung ab. Wird ein landesüblicher Zaun im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft errichtet und können durch diesen keine Nachbarrechte im Sinne des Baugesetzes berührt werden, so liegt ein meldepflichtiges Vorhaben vor. Ist die Nutzung von Waldflächen als Auslaufflächen angedacht, so gilt es am besten mit der zuständigen Bezirksforstinspektion vorab Kontakt aufzunehmen, da unter Umständen eine Rodung für die betreffende Waldfläche beantragt werden muss.