So wird aus der eigenen Kalbin eine erfolgreiche Milchkuh

Mit den unterschiedlichen Möglichkeiten in der Aufzucht (Tränkesystem, Fütterungsstrategie, Aufzuchtform) können und müssen die Weichen für die Leistungsbereitschaft der Kuh gestellt werden. Kosten, die bei der Jungviehaufzucht anfallen, müssen durch die spätere Kuh wieder erwirtschaftet werden. Hierbei kommt es besonders auf zwei Dinge an: die Nutzungsdauer und das Erstkalbealter (EKA). Beträgt die Nutzungsdauer beispielsweise 2,5 Laktationen, kommt es alle zweieinhalb Jahre zu einem Wechsel der Kühe. Behält man die Kühe hingegen fünf Laktationen, werden nur halb so viele Kalbinnen zur Bestandesergänzung benötigt. Neben der Nutzungsdauer ist das EKA für die Kosten der Besandesergänzung ausschlaggebend. Auswertungen haben gezeigt, dass jeder zusätzliche Aufzuchtmonat Kosten von ca. 50 bis 75 Euro verursacht. Aus diesem Grund hat sich der Arbeitskreis Milchproduktion im Rahmen eines Projektes intensiv mit dem Thema optimales EKA beschäftigt.

Optimales Erstkalbealter hängt vom Gewicht ab

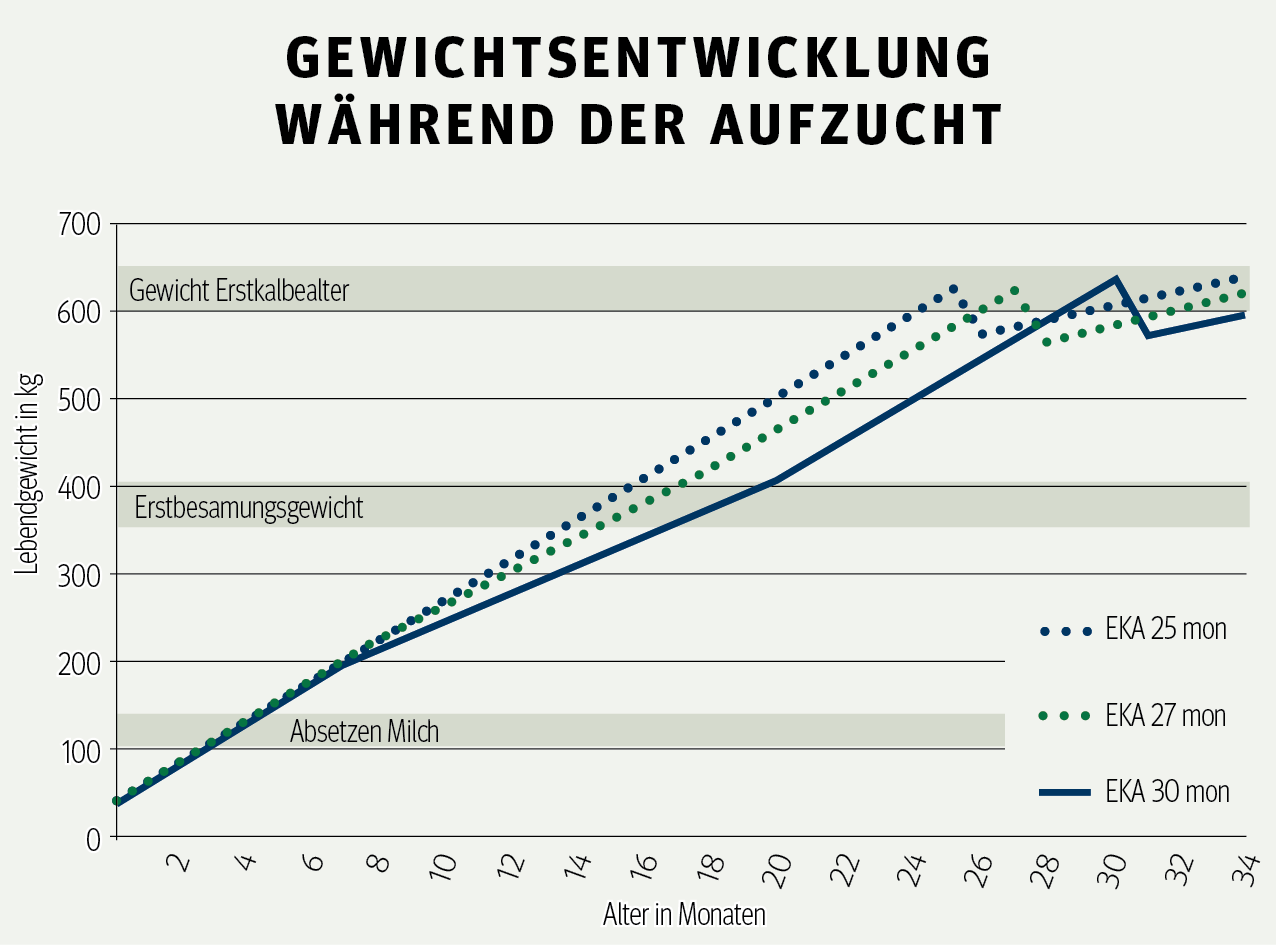

Viele Bäuerinnen und Bauern achten bei den zu besamenden Jungtieren auf das Alter. Unabhängig vom Gewicht der Tiere werden Kalbinnen mit z. B. 20 Monaten besamt. Entscheidend für die erste Besamung sollte jedoch das optimale Erstbesamungsgewicht sein. Hierzu ist es wichtig, einige Zielgewichte zu kennen. Mit sechs Monaten soll das weibliche Zuchtrind mindestens ein Gewicht von 185 bis 200 kg (je nach Rasse) aufweisen. Bei sehr intensiv aufgezogenen Kälbern kann das Gewicht durchaus auch 230 kg betragen. Mit zwölf Monaten sollen die Rinder rund 50 bis 55% des späteren Lebendgewichtes aufweisen. Zum Besamungszeitpunkt sollen milchbetonte Rassen etwa 60% und Zweinutzungsrassen ca. 65% des späteren Lebendgewichts erreichen. Bei der Abkalbung ist ein Gewicht von knapp 90% des späteren Lebendgewichtes erforderlich. Sind die Tiere z. B. mit zwölf Monaten leichter als vorher angeführt, dann verschiebt sich der optimale Besamungszeitpunkt nach hinten. Sind die Rinder durch eine optimierte Kälberaufzucht schwerer, dann erreichen diese auch früher den idealen Besamungszeitpunkt.

Ist-Zustand der Kalbinnen analysieren

Ziel des Projekts war es, den aktuellen Ist-Zustand der Kalbinnenaufzucht festzustellen und daraus Ableitungen und Empfehlungen für jeden Betrieb zu gewinnen. Entscheidend für die Auswertungen ist, das Gewicht der Jungtiere und das jeweiligen EKA in einen Zusammenhang zu bringen. Durch Eingabe der Gewichte zu verschiedenen Zeitpunkten in der Aufzuchtphase und des EKAs in ein Auswertungsprogramm konnten aussagekräftige Darstellungen erstellt werden. Mithilfe der Auswertungen wird deutlich, wo sich das aktuelle Gewicht der Kalbinnen (zu jedem Zeitpunkt der Aufzucht) im Vergleich zum optimalen Gewicht (nach EKA) befindet. So können Potenziale in den einzelnen Aufzuchtsphasen schnell festgestellt werden.

Das vorrangige Ziel im Projekt war es nicht, das EKA auf den Betrieben zu senken oder zu erhöhen. Es sollte festgestellt werden, ob das zurzeit am Betrieb erreichte EKA zu den Gewichten der Tiere passt.

Das vorrangige Ziel im Projekt war es nicht, das EKA auf den Betrieben zu senken oder zu erhöhen. Es sollte festgestellt werden, ob das zurzeit am Betrieb erreichte EKA zu den Gewichten der Tiere passt.

Projekt basiert auf fast 4.800 Messungen

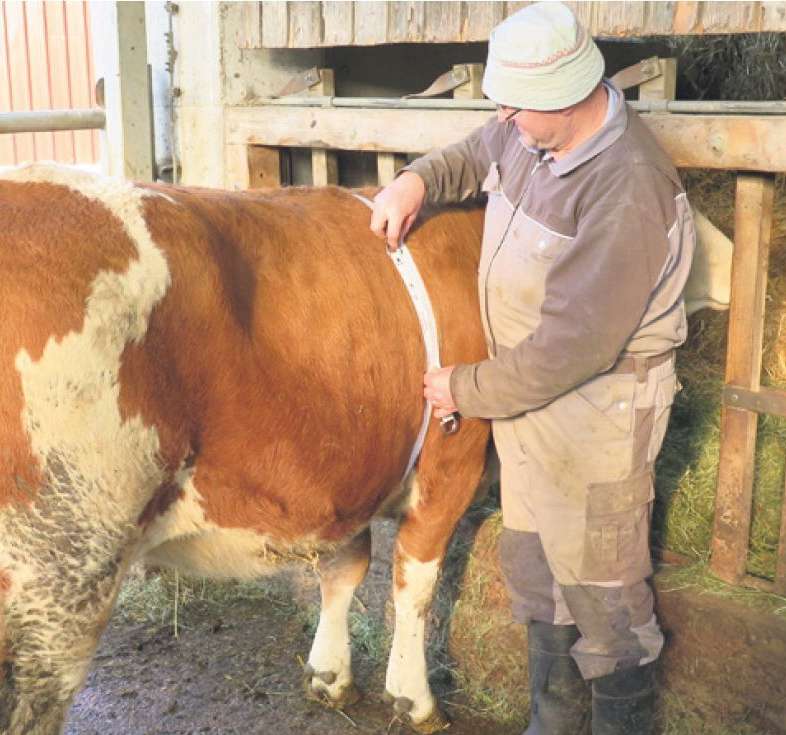

Im Rahmen des Projekts wurden, seit 2015 insgesamt 4.799 Gewichtsmessungen durchgeführt. Da eine Gewichtskontrolle mittels Waage auf den Betrieben in der Regel schwer möglich ist, wurde mithilfe eines Gewichtsmaßbandes der Brustumfang der Kalbinnen zu mehreren Zeitpunkten vermessen. Der Brustumfang korreliert mit dem Gewicht der Tiere und die Abweichung liegt bei nur etwa 5%. Das so ermittelte Gewicht des gesamten weiblichen Jungviehbestandes wurde dokumentiert und vom Arbeitskreis

team ausgewertet.

Individuellen Zeitpunkt für Besamung finden

Bei den Auswertungen fiel zuerst auf, dass die Betriebe stark voneinander sowie zum Teil von Jahr zu Jahr differieren. Dies ist mit Unterschieden im Management sowie im Futterangebot bzw. in der vorherrschenden Futterqualität zu erklären. Weiters konnten auch Abweichungen zwischen einzelnen Tieren eines Betriebs festgestellt werden. Daraus kann abgeleitet werden, dass für jedes Tier gesondert der Besamungszeitpunkt zu finden ist. Dies ist nur durch eine tierindividuelle Wiegung bzw. Messung möglich. Um eine aussagekräftige Auswertung aller Messungen durchführen zu können, wurden die Betriebe in drei Gruppen eingeteilt.

- Gruppe 1 - EKA bis 28 Monate: Diese Gruppe an Betrieben erreichte im Durchschnitt ein EKA von 26,9 Monaten. Somit wird ein Niveau erreicht, das auch bei den wirtschaftlichen Auswertungen anderer Studien als optimal genannt wird. Die einzelnen Messungen wiesen im Zeitverlauf die geringsten Streuungen auf. Daraus lässt sich ableiten, dass die Aufzucht nach einem fest etablierten Schema abläuft. Es werden kaum Kalbinnen zu früh oder zu alt besamt. Besonders eng ist die Punkteverteilung bis ca. 23 Monate, ab diesem Alter beginnt eine größere Streuung der Messungen.

- Gruppe 2 - EKA von 28 bis 32 Monaten: Die mittlere Gruppe der Betriebe erreichte im Schnitt ein EKA von 29,9 Monaten. Im Vergleich zum durchschnittlichen EKA aller LKV-Betriebe in Salzburg (31,7 Monate) liegt diese Auswertungsgruppe unter dem Salzburger Durchschnitt. Besonders auffällig in dieser Gruppe sind die Gewichtsschwankungen, die sowohl über als auch unter dem zum jeweiligen Zeitpunkt optimalen Gewicht liegen. Bis zu einem Alter von ca. 20 Monaten sind mehr Tiere über dem Idealgewicht. Zwischen 20 und 24 Monaten ist die Verteilung relativ gleichmäßig. Ab dem 24. Monat ist der Großteil der Tiere unter dem Idealgewicht. Wichtig ist es, die Tiere immer möglichst im Idealbereich zu halten. Betriebe ohne Alpung des Jungviehs erreichen die Empfehlungen eher.

- Gruppe 3 - EKA über 32 Monate: Diese Gruppe weist mit 34,8 Monaten das höchste EKA auf. Hier fällt auf, dass die Tiere ab dem fünften Monat vermehrt unter dem Idealgewicht zu finden sind (früher Weide- oder Almauftrieb). Ab dem 14. Monat und bis etwa zum 25. Monat sind mehr Tiere über dem Idealgewicht zu finden. Ab dem 26. Monat sind wieder mehr Tiere unter dem für das EKA von 35 Monaten entsprechenden Idealgewicht. In dieser Gruppe ist die Streuung sehr groß. Dies bedeutet, es könnten Tiere zum Teil sehr viel früher besamt werden, da sie ihr optimal Gewicht erreicht haben. Es sind jedoch auch Tiere unter dem Idealgewicht, diese Tiere sollten nicht noch später besamt, sondern bedarfsgerechter versorgt werden.

Geburt bis Besamung - drei Aufzuchtsphasen

Die Aufzucht gliedert sich in drei Abschnitte:

- Phase 1 - Geburt bis ca. sechs Monate: Am Ende dieser Phase müssen die Kälber ihr optimales Gewicht von ca. 200 kg erreicht haben. Somit steht für ein gewisses Zielgewicht eine entsprechende Zeit zur Verfügung. Dieses Zielgewicht kann nur durch eine optimale Versorgung der Kälber erreicht werden. Die im Projekt erhobenen Daten zeigen, dass dieses Ziel vom Großteil der teilnehmenden Betriebe erreicht worden ist. Natürlich gibt es auch Ausreißer nach unten. Ist dies der Fall, müssen in den Bereichen Kälberfütterung und Management Verbesserungen angestrebt werden. Von großer Bedeutung sind die Ad-Libitum-Tränke, das frühe Angebot von Kälberheu, Kraftfutter und die damit verbunden optimale Nährstoffversorgung in dieser Zeit.

- Phase 2 - sechs Monate bis zur Besamung: Zu Beginn dieser Phase muss darauf geachtet werden, dass die Energiekonzentration in den eingesetzten Futtermitteln an das angestrebte Erstbesamungsalter angepasst wird. Jungtiere dürfen in dieser Zeit nicht zu fett werden, da es zum Verfetten des Eutergewebes und der Fortpflanzungsorgane kommen kann. Nur in dieser Phase kann die Gewichtszunahme der Kalbin an das angestrebte Erstbesamungsalter angepasst werden.

- Phase 3 - Besamungszeitpunkt bis zur Kalbung: Diese Phase beginnt mit der Besamung. Die Besamung sollte bei ca. 60 bis 65% des Endgewichts des Tieres erfolgen. Von der erfolgreichen Besamung bis zur Kalbung bleiben 285 Tage, in denen die Kalbin ihr Endgewicht erreichen muss. Somit sollte die durchschnittliche Tageszunahme in dieser Phase unabhängig vom angestrebten EKA 710 bis 750 g betragen. Sehr extensive Weiden oder schwache Almen sind für hochträchtige Kalbinnen mit ohnehin schlechter Körperkondition nicht geeignet. Mit der Kalbung endet die Aufzuchtphase.

Arbeitskreis Milch in Salzburg

HAT MAN FRAGEN zum Arbeitskreis oder will man Mitglied werden, so steht das Arbeitskreis-Team gerne unter der Tel-Nr.: 0662/870571-264 zur Verfügung.