Zwischenkalbezeit - was optimal ist

Am einfachsten ist es wohl für den Mutterkuhbetrieb, bei dem das lebend geborene und gesund aufgezogene Kalb den wichtigsten Faktor zum Deckungsbeitrag darstellt. Einzig Saisonalität (z.B. im Berggebiet) oder spezielle Produktionsschienen könnten bei der Mutterkuhhaltung die gewählte Länge der Zwischenkalbezeit beeinflussen. In der Milchviehhaltung sind es verschiedenste Faktoren, welche in die Berechnung der optimalen Zwischenkalbezeit einfließen. Zusätzlich kommen noch ungewollte Faktoren wie etwa Fruchtbarkeitsstörungen dazu, welche die Zwischenkalbezeit verlängern.

Grundbegriffe

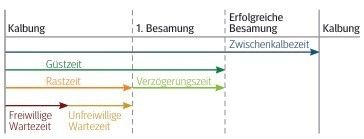

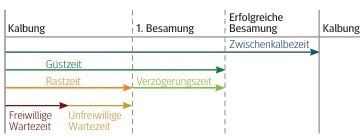

Die Gebärmutter der Kuh benötigt grundsätzlich eine Zeitspanne von etwa 40 Tagen, in der sie sich nach der Geburt zuerst reinigt und anschließend völlig regeneriert. Ab diesen Zeitpunkt kann die Kuh dann - wenn sie sich stiert - auch wieder besamt werden. Der Zeitraum bis zur geplanten ersten Besamung wird als freiwillige Wartezeit bezeichnet. Die Länge dieser freiwilligen Wartezeit ist genau die Stellschraube, über deren Länge viele Diskussionen, aber auch interessante Versuche geführt werden, ob diese Zeit tatsächlich nur knapp über 40 Tage oder doch beträchtlich länger sein soll. In der Praxis kommt zur freiwilligen, bewusst gesetzten Wartezeit nämlich noch eine unfreiwillige Wartezeit dazu, weil die Kuh eben nicht so mitspielt wie gedacht, also keine oder nur eine undeutliche Brunst zeigt und daher nicht besamt werden kann. Die gesamte Zeitspanne zwischen Abkalbung und erster Besamung (also freiwillige plus unfreiwillige Wartezeit) wird als Rastzeit (Zielwert 42 - 75 Tage) bezeichnet. Wird die Kuh anschließend zum ersten Mal wieder besamt, kann sie dann ein-, zweimal oder womöglich öfter überstieren, bis sie sicher trächtig ist - was in Summe die Verzögerungszeit ergibt. Die Zeit vom Abkalben bis zur erfolgreichen Wiederbesamung (also Rastzeit plus Verzögerungszeit) wird als Güstzeit bzw. als Serviceperiode (Zielwert 82 - 110 Tage) bezeichnet. Ist die Kuh nach kürzerer oder längerer Güstzeit endlich trächtig, kommt rechnerisch noch die relativ konstante, rassentypische Trächtigkeitsdauer dazu und ergibt damit die Zwischenkalbezeit ZKZ (Zielwert 365 - 390 Tage).

Fast alle milchliefernden Betriebe Österreichs sind Mitglieder im Landeskontrollverband LKV und haben dadurch den großen Vorteil, die oben genannten Eckdaten ihrer Herdenfruchtbarkeit für ihren Betrieb auf Knopfdruck abrufen zu können. Im LKV-Herdenmanager ist es auch übersichtlich möglich, die Daten des eigenen Betriebes mit der Population bzw. dem Idealwert zu vergleichen. In den vergangenen 20 Jahren ist bei praktisch allen Rassen in der Milchviehhaltung die Milchleistung durch Fortschritte in der Zucht, aber auch durch Optimierung in Fütterung und Haltung massiv angestiegen. Bedingt auch durch eine züchterisch erreichte gute Persistenz gelangen Kühe mit sehr hohen Tagesmilchmengen zum Trockenstellen, was gerade in Zeiten der immer mehr verpönten antibiotischen Trockensteller zur großen Herausforderung wird. Die Verlängerung der Zwischenkalbezeit durch die Ausdehnung der freiwilligen Rastzeit ist besonders in Holstein- bzw. Braunviehbetrieben ein diskutierter Lösungsansatz.

Erkenntnisse aus Versuchen

Wie lange die freiwillige Wartezeit angesetzt wird und welche Auswirkung dies auf nachfolgende Fruchtbarkeit, Lebensdauer, Laktations- und Lebensleistung hat, darüber hat sich ein Team um Dr. Anke Römer von der Landesforschungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern Gedanken gemacht und auch aufwendige Versuche durchgeführt.

Wichtige Erkenntnisse aus diesen Versuchen:

Info: Am Freitag, 29. November, gibt Dr. Anke Römer beim Online-Fruchtbarkeitsseminar für Eigenbestandsbesamer Einblick in diese sehr umfangreichen Versuche zur Verlängerung der Zwischenkalbezeit.

Wichtige Erkenntnisse aus diesen Versuchen:

- Je höher die Leistung einer Kuh, umso später setzt die Aktivität des Gelbkörpers und damit der Eintritt in die erste Brunst nach der Geburt ein.

- Bei 305-Tage-Leistungen über 10.000 kg bringt eine Rastzeit von über 100 Tagen bzw. eine Zwischenkalbezeit von über 400 bis sogar 430 Tagen Vorteile.

- Befürchtungen, dass bei späterer Besamung der Erstbesamungserfolg abnimmt bzw. die embryonale Mortalität steigt, wurden in diesen Versuchen widerlegt.

- Bei Hochleistungskühen bleibt die Laktationskurve länger auf einem deutlich höheren Niveau, wenn später besamt wird - das heißt, es erhöht sich auch dadurch die Persistenz.

- Kühe mit langer ZKZ haben die höchste Lebensleistung je Lebenstag und auch die höchste Lebensleistung.

- Mit steigendem Leistungsniveau der Herde zeigen Besamungen vor dem 100. Tag nach der Geburt auffällig schlechtere Verbleiberaten als später durchgeführte Besamungen.

- Umgekehrt sind jedoch Kühe mit Leistungen unter 7.000 kg Milch deutlich schwieriger trächtig zu bekommen, wenn die Rastzeit über 80 Tage geht.

- Durch die Verlängerung der ZKZ steigen bei Hochleistungskühen die Leistung pro Lebenstag, die Lebensleistung und auch die Nutzungsdauer.

- Die Anzahl der geborenen Kälber verringert sich logischerweise durch die Ausdehnung der ZKZ. Durch den ohnehin geringen Preis der Kälber bei den typischen Milchrassen wird dies nicht so tragisch bewertet, sondern sogar als positiv angesehen, da sich die Kuh solcherart weniger häufig im geburtsnahen Zeitraum befindet und weniger anfällig für Azetonämien, Euter- oder Gebärmutterentzündungen ist.

- Als Nachteil wird angesehen, dass durch die Nichtbesamung von stierenden Kühen jedes Mal Unruhe in die Herde kommt und die Verletzungsgefahr dadurch steigt.

- Bei Rassen mit guten Kälberpreisen ist eine starke Ausdehnung der ZKZ betriebswirtschaftlich weniger interessant.

Info: Am Freitag, 29. November, gibt Dr. Anke Römer beim Online-Fruchtbarkeitsseminar für Eigenbestandsbesamer Einblick in diese sehr umfangreichen Versuche zur Verlängerung der Zwischenkalbezeit.