Mit abgestuftem Wiesenbau Erträge stabilisieren

Durch eine angepasste (optimale) Bewirtschaftung wird der Ertrag auf den Standorten mit guter Bonität verbessert. Bei extensiveren Standorten hingegen führt eine Erhöhung der Düngung zu keiner bzw. nur zu einer geringen Ertragssteigerung. Der eingesparte Wirtschaftsdünger kann somit auf Futterflächen eingesetzt werden, die eine bessere Bonität (Ertragsfähigkeit, Geländeeigenschaft) aufweisen.

Fazit

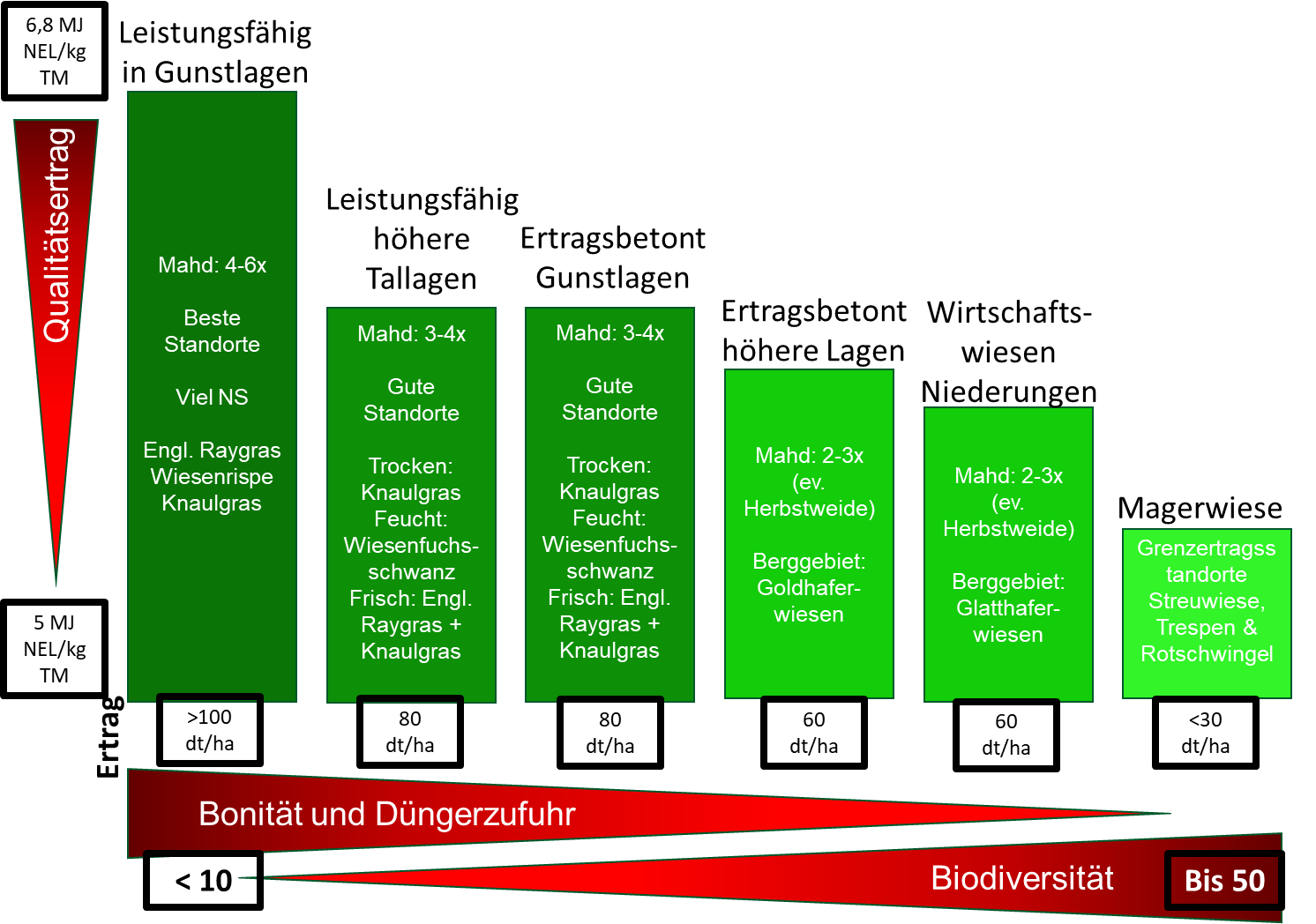

Nutzungsstufen Mähwiesen

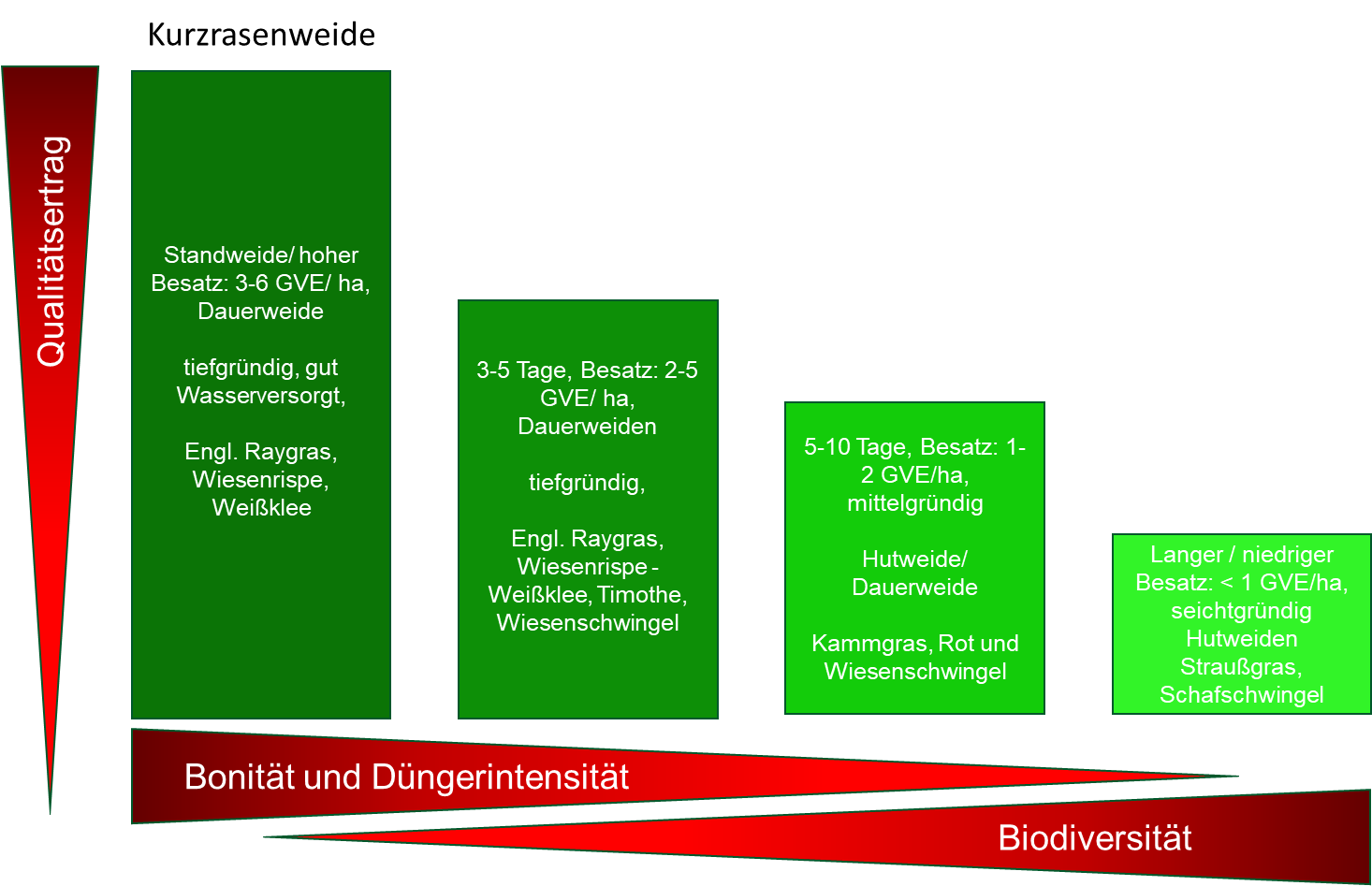

Nutzungsstufen Dauerweide

Vier Schritte

- Mithilfe der digitalen Bodenkarten können die Bodenparameter wie Bodentyp, Wasserverhältnisse, Bodenart, Horizonte und Humusverhältnisse erhoben werden.

- Die Nutzung ist unter Zuhilfenahme der Leitgräser zu definieren. Diese muss auf den Standort abgestimmt sein. Die Nutzungsmöglichkeiten werden entscheidend vom Standort beeinflusst. Dabei sind Wasserhaushalt sowie Wärme- und Nährstoffhaushalt als Wuchsfaktoren stark ertragswirksam. Zusammen mit Klima, Bodenart, Exposition und Hofentfernung des Feldstückes liefern sie die notwendige Entscheidungsgrundlage für die Nutzungsstufen (siehe Grafiken). Auf welchen Flächen der Düngereinsatz reduziert werden kann, hängt von verschiedenen, teils betriebsindividuellen Faktoren ab:

- Bonität des Bodens, Standortes

- Geländeform, Bearbeitbarkeit

- Entfernung von der Hofstelle, Erreichbarkeit

- Parallel zur Düngung muss auch die Nutzung angepasst werden. Eine Zwei-Schnitt-Fläche benötigt nur etwa ein Drittel des Nährstoffeinsatzes einer Vier-Schnitt-Fläche oder Kurzrasenweide. Zu beachten ist, dass die Nährstoffgehalte im Wirtschaftsdünger in der Praxis stark schwanken. Sie hängen von zahlreichen Einflussfaktoren wie Fütterung, Verdünnungs- und Rottegrad sowie Einstreumaterial und -menge ab.

- Am Betrieb muss erhoben werden, wieviel Wirtschaftsdünger zur Verfügung steht. Die auszubringenden Mengen richten sich nach der Nutzungsstufe bzw. die Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumdüngung im Grünland erfolgt nach den Bedarfswerten der Richtlinie für sachgerechte Düngung im Ackerland und Grünland (8. Auflage). Beim Hofdüngereinsatz im Grünland wird häufig versucht, alle Flächen gleich zu versorgen. Dies kann zu einer schleichenden "Aushagerung" führen, wenn insgesamt nur eine begrenzte Wirtschaftsdüngermenge zur Verfügung steht. Frei gewordene Düngermengen von extensiver bewirtschafteten Flächen ermöglichen eine Steigerung der Bodendynamik auf ertragsbetont geführten Flächen und somit die Produktion von Leistungsgrundfutter.

- Es gilt Anpassungen bei der Bewirtschaftung durchzuführen. Dies kann z.B. bedeuten, dass feuchte oder trockene Stellen bzw. Schläge mit geringer Bonität nicht gedüngt werden. Teilschläge werden zu Glatthafer-, Wiesenfuchsschwanz- oder Trespenwiesen. Dadurch erhält der Betrieb verschiedene Futterqualitäten, wie z.B. Leistungsfutter mit hohem Energie- und Proteingehalt, oder reifes, rohfaserreiches, samentragendes Heu für Jungvieh, Galtvieh und trockenstehende Kühe.