Lösungen für die Fütterung von Jungpferden

Das 1 x 1 der Fütterung

- Bei Fohlengruppen mit viel Bewegungsmöglichkeit sollte jedes Tier die Möglichkeit haben, in Ruhe, die entsprechende Menge an Beifutter aufzunehmen. Sozialen Stress am Futtertrog so gut wie möglich vermeiden!

- Die tägliche Futtermenge variiert stark, je nach Rasse, Witterung, Haltung, etc. müssen die Energiezufuhr und die Futtermenge angepasst werden.

- Wiesen- oder Leguminosenheu von bester Qualität, besonders bei sehr jungen Pferden.

- Kein Futterwechsel beim Absetzen.

- Grundsätzlich gilt, Fütterung und Bewegung sind wichtig, doch nicht zu viel und nicht zu wenig sind der Grundstein für eine gesunde Entwicklung.

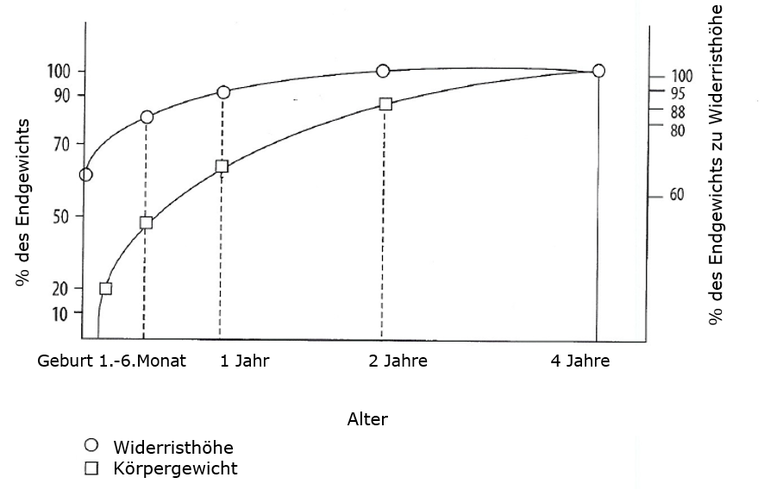

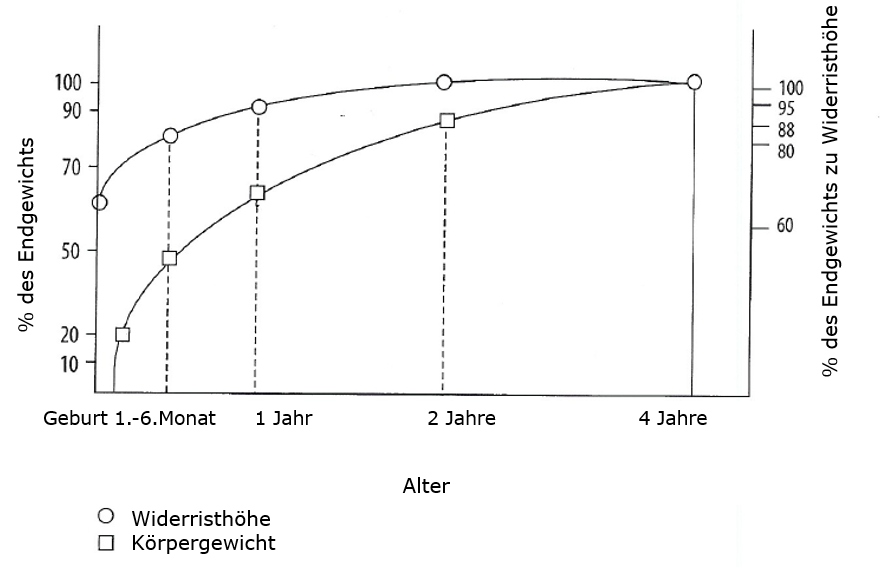

Kenngrößen zu Körpermasseentwicklung und Widerristhöhe

Die kontinuierliche Überwachung des Wachstums und der Entwicklung des Körpers ist während der gesamten Jungpferdeaufzucht ein wichtiges Kontrollkriterium, um die Aufzuchtintensität zu steuern.

Bei der Geburt erreicht das Fohlen bereits 8 - 12% des Gewichts der Mutterstute und rund 60% der Widerristhöhe des erwachsenen Tieres. Im ersten Lebensmonat verdoppelt sich das Geburtsgewicht und bis zum Absetzen im Alter von sechs bis sieben Monaten sollte es sich verfünffacht haben. Das Körperwachstum verhält sich jedoch anders als die Gewichtsentwicklung, ein Jährling hat 50 - 60% des Endgewichts erreicht und bereits knapp 90% der endgültigen Widerristhöhe.

Energie-, Nähr- und Wirkstoffversorgung während des Wachstums

Die Nährstoffversorgung beeinflusst wesentlich die Gewichtsentwicklung wachsender Pferde. Der Energiebedarf für das Wachstum ergibt sich aus der täglichen Gewichtszunahme, im Mittel werden pro kg Zuwachs 170 g für den Proteinansatz (Muskel) unterstellt, bei einem ansteigenden Energiegehalt von 5,5 - 13 MJ.

Die Verwertung der umsetzbaren Energie liegt nach dem Absetzen bei 60%, zusammen mit den täglichen Zunahmen und dem Erhaltungsbedarf, ergibt sich der energetische Gesamtbedarf. Für die Verwertung des pcv Rohprotein werden 60% angenommen, der Erhaltungsbedarf beträgt 3 g pcv RP pro kg Lebendmasse 0,75.

Die Verwertung der umsetzbaren Energie liegt nach dem Absetzen bei 60%, zusammen mit den täglichen Zunahmen und dem Erhaltungsbedarf, ergibt sich der energetische Gesamtbedarf. Für die Verwertung des pcv Rohprotein werden 60% angenommen, der Erhaltungsbedarf beträgt 3 g pcv RP pro kg Lebendmasse 0,75.

Tipp: Faustregel beachten

Als Faustformel gilt, je jünger das Fohlen umso höher ist der Anspruch an die Eiweißversorgung und desto geringer an die Energieversorgung. Der Gesamtorganismus entwickelt sich nicht gleichmäßig, besonders Fett- und Muskelgewebe werden durch eine hohe Energiedichte in der Fütterung intensiver wachsen als der Trageapparat. Dadurch werden Gelenke, Sehnen und Knochen einer starken Belastung ausgesetzt. Wachstumsbedingte Skelettentwicklungsstörungen können eine Folge von zu intensiver Fütterung sein, besonders schwerwiegend kommt dies bei Ponys, Kaltblütern, Barockrassen und anderen "leichtfuttrigen" Pferden zu tragen.

Richtwerte für den täglichen Bedarf an umsetzbarer Energie, pcv Rohprotein und pcv Lysin für ein wachsendes Pferd (Rasse Warmblut, Endgewicht 500 kg) sind in nachstehender Tabelle zusammengefasst

| Alter (Monaten) | Umsetzbare Energie (MJ) | pcv Rohprotein (g) | pcv Lysin (g) |

| 3.-6. | 38 | 385 | 22 |

| 7.-12. | 47 | 360 | 18 |

| 13.-18. | 54 | 360 | 17 |

| 19.-24. | 59 | 350 | 16 |

| 25.-36. | 64 | 345 | 15 |

KIRCHGEßNER ET AL., 2014

Unausgeglichene Mineralstoffversorgung hat schwere Folgen

Ein mangelhaftes oder unausgeglichenes Mineralstoffangebot kann besonders in der Jungpferdaufzucht schwerwiegende Folgen für die spätere Leistung haben und zu Schäden am Skelett führen. Im ersten Lebensjahr (5. - 12. Monat) werden für Warmblutfohlen (550 kg) ansteigend etwa 28 - 34 g Calcium, 18 - 22 g Phosphor, 3 - 5 g Magnesium und 3-3,5 g Natrium täglich empfohlen (GFE, 2014). Im 2. und 3. Lebensjahr verringern sich die Empfehlungen aufgrund des geringeren Wachstums. Das Ca:P-Verhältnis sollte dabei nicht unter 1,4:1 liegen.

Junge Tiere brauchen Vitamin B

Eine ausgewogene, hohe Vitamin- und Spurenelementversorgung muss ebenfalls berücksichtigt werden. Der Vitaminbedarf von Jungpferden beträgt rund 300 I.E. Vitamin A, 10 mg Vitamin E, 0,3 mg Vitamin B1 und 0,2 mg Vitamin B2 je kg Lebendmasse0,75. Besonderes Augenmerk sollte auf den Vitamin B-Komplex gelegt werden. Erwachsene Tiere können B-Vitamine aus dem Grundfutter im Dickdarm synthetisieren, junge Tiere sind auf eine Ergänzung angewiesen, da ihr Dickdarm noch nicht vollständig entwickelt ist.

Was junge Pferde brauchen - Pellet, Hafer oder Müsli?

Mit zunehmender Lebendmasse steigt auch die tägliche Futteraufnahme von 5,5 - 6,5 kg Trockenmasse beim Absetzfohlen auf bis zu zehn Kilogramm Trockenmasse bei Zweijährigen an. Fohlen zwischen dem siebenten und zwölften Lebensmonat sollten neben drei bis vier Kilogramm bestem Wiesen- oder Leguminosenheu etwa 3 - 3,5 kg Kraftfutter aufnehmen, wobei mindestens 1,2 - 1,5 kg Ergänzungsfutter zur Fohlenaufzucht sein sollte. Der für das Wachstum notwendige Bedarf an hochwertigem, gut verdaulichem Protein kann nicht über Getreidefütterung gedeckt werden. Hafer kann etwa ein Drittel bis zur Hälfte der Ration ausmachen, wobei die Qualität einwandfrei sein muss.

Mineralisiertes und vitaminisiertes Kraftfutter verwenden

Besonders wichtig ist hier der Einsatz eines voll mineralisierten und vitaminisierten Kraftfutters, das an den Bedarf von wachsenden Tieren angepasst ist. Mit zunehmendem Alter nimmt die empfohlene Kraftfuttermenge von 1 kg/100 kg Lebendmasse ab, bei Dreijährigen kann auf 0,75 kg reduziert werden. Auch die Ansprüche an die Nährstoffkonzentration und die Verdaulichkeit der organischen Substanz nehmen mit dem Alter der Tiere ab.

Die Entscheidung, in welcher Form Ergänzungsfutter angeboten wird, ist oft nicht einfach. Der Einsatz von pelletiertem Kraftfutter oder Müsli wird oft kontrovers diskutiert, Meinungen in der Praxis gibt es dazu unzählige. Grundsätzlich gilt: Der Bedarf eines wachsenden Tieres muss vollständig gedeckt werden.

Die Entscheidung, in welcher Form Ergänzungsfutter angeboten wird, ist oft nicht einfach. Der Einsatz von pelletiertem Kraftfutter oder Müsli wird oft kontrovers diskutiert, Meinungen in der Praxis gibt es dazu unzählige. Grundsätzlich gilt: Der Bedarf eines wachsenden Tieres muss vollständig gedeckt werden.

Unterschiede in der Faserabbaukapazität je nach Alter des Pferdes

Erwachsene Pferde decken ihren Energiebedarf hauptsächlich über pflanzliche Zellwandkohlenhydrate. Diese dienen zur Energieversorgung der Tiere, indem sie im Dickdarm in flüchtige Fettsäuren abgebaut und anschließend über die Darmwand absorbiert werden. Dabei ist das mikrobielle Gleichgewicht im Dickdarm entscheidend für den Faserabbau.

Die Grünfutteraufnahme säugender Fohlen steigt mit dem Alter an. Mit fünf Monaten verbringen säugende Fohlen bereits 50% des Tages mit dem Grasen. Die Stutenmilch wird dadurch schon vor dem Absetzen mit etwa sechs Monaten durch die ansteigende Grünfutteraufnahme ersetzt. In einer Studie von Faubladier (2017) wurden die altersbedingten Unterschiede in der Faserabbaukapazität von Fohlen nachgewiesen.

Die Grünfutteraufnahme säugender Fohlen steigt mit dem Alter an. Mit fünf Monaten verbringen säugende Fohlen bereits 50% des Tages mit dem Grasen. Die Stutenmilch wird dadurch schon vor dem Absetzen mit etwa sechs Monaten durch die ansteigende Grünfutteraufnahme ersetzt. In einer Studie von Faubladier (2017) wurden die altersbedingten Unterschiede in der Faserabbaukapazität von Fohlen nachgewiesen.

Nährstoffaufnahme im Darm steigt mit dem Alter an

Die Absorption von Nährstoffen über die Darmwand kann im Laufe der Wochen und Monate nach dem Absetzen ansteigen. Die Verweildauer des aufgenommenen Grünfutters steigt zwischen dem sechsten und zwölften Lebensmonat signifikant an, was auch an dem größer werdenden Volumen des Darmtraktes liegen kann. Dadurch wird ein intensiverer mikrobieller Aufschluss des Futters erreicht.

Ausgezeichnetes Weidemanagement ist Um und Auf

Um den Energiebedarf ausschließlich über Weidegras zu decken, müssen Jungpferde im zweiten und dritten Lebensjahr etwa 35 bis 40 kg bzw. bis knapp 50 kg Weidegras aufnehmen. Dies erfordert ausreichend Weideflächen mit hohem Futterangebot und ein ausgezeichnetes Weidemanagement, sowie genügend Zeit zur Futteraufnahme auf der Weide. Mineralstoffreiche Lecksteine sind bei Weidegang immer anzubieten.

Was tun im Winter?

Während der Winterfütterung kann neben Heu (Faustzahl 1 kg Heu/100 kg Lebendgewicht) auch hygienisch einwandfreie Grassilage oder Heulage angeboten werden. Im Alter bis zwölf Monate beträgt die tägliche Futtermenge etwa 5 - 8 kg. Im zweiten Jahr fressen Pferde zusätzlich zu den ca. 3 kg Heu bereits 8 - 10 kg Silage.

Wasserversorgung und Wasserbedarf

Der Zugang zu hygienisch einwandfreiem Tränkewasser sollte bereits ab der zweiten Lebenswoche gewährt sein. Mit zunehmender Trockenmasseaufnahme steigt auch die Wasseraufnahme. Unter üblichen Haltungs- und Fütterungsbedingungen beträgt die Wasseraufnahme 3 - 4 Liter je Kilogramm Trockenmasse. Bei höheren Umgebungstemperaturen oder bei körperlicher Belastung steigt die Aufnahme auf bis zu 7 Liter je Kilogramm Trockenmasse. Etwa zwei Stunden nach der Futteraufnahme wird auch das meiste Wasser aufgenommen, was durch die erhöhte Speichelproduktion und der Sekretion in das Darmlumen begründet ist. Grundsätzlich bevorzugen Pferde - bei freier Auswahl - eine Wasseraufnahme aus einem "stehenden Vorrat" (z.B. Eimer oder Wanne), sie können aber auch an Selbsttränken gewöhnt werden, wenn die Durchflussmenge hoch genug ist (~ 8 L/min.) und keine starken Geräusche oder ein Verspritzen von Wasser auftritt.