Gebietsfremde Schädlinge: Die blinden Passagiere im Welthandel und deren Folgen

Pflanzenschutz und Pflanzenzüchtung als wichtige Werkzeuge

Wenn die Werkzeuge fehlen

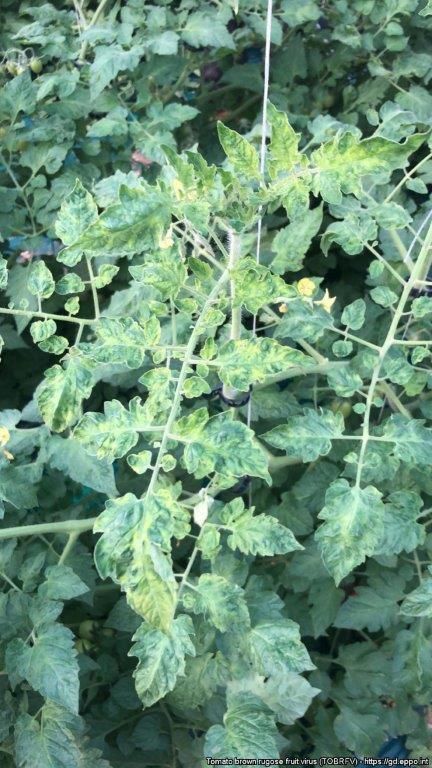

Im 20. Jahrhundert tauchten neue Schaderreger auf, die mit den üblichen Methoden nicht zu regulieren waren. Manche Schädlinge sind wegen ihrer Lebensweise mit Pflanzenschutzmitteln nicht ausreichend bekämpfbar. Gegen Viren oder Bakterien gibt es keine direkt wirksamen Maßnahmen auf der Kulturpflanze. In diesem Fall helfen nur die Vernichtung des befallenen Materials sowie die Reinigung und Desinfektion zur Beseitigung der Infektionsquellen. Die Devise lautet, dass eine Einschleppung und Ausbreitung solcher Schädlinge rasch gestoppt werden muss.

Wirksame Prävention erforderlich

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

In Österreich regelt die Bundesverfassung die Zuständigkeiten im Pflanzenschutz. Für den Handel im EU-Binnenmarkt und für die Ausfuhr aus der EU sowie für Maßnahmen sind die amtlichen Pflanzendienste der Bundesländer zuständig. Einige Bundesländer haben dafür die Landwirtschaftskammer beauftragt, wie zum Bespiel Niederösterreich. Das Bundesamt für Ernährungssicherheit und das Bundesamt für Wald sind für Kontrollen bei der Einfuhr in die EU verantwortlich und beraten die Bundesländer fachlich. Auf gesetzlicher Ebene liegt die Zuständigkeit beim Landwirtschaftsministerium und den Landesregierungen.

Neues Pflanzengesundheitsrecht

EU-Richtlinien geregelt. Diese Richtlinien waren einheitliche Vorgaben für die Mitgliedstaaten. Daher war das Pflanzenschutzrecht in Österreich anzupassen.

Österreich hatte nun im Handel offene Grenzen zu den EU-Nachbarländern. In diesem Binnenmarkt wurde die phytosanitäre Exportkontrolle durch das System des Pflanzenpasses abgelöst. In diesem Fall wird nicht mehr jede Warensendung amtlich kontrolliert, sondern die Produktion. Außerdem sind viele pflanzliche Erzeugnisse und Ernteprodukte beim Handel im Binnenmarkt seither nicht mehr phytosanitär kontrollpflichtig.

Der wachsende Binnenmarkt und immer größer werdende Warenströme fördern Schlupflöcher für Schadorganismen. Wird die Einschleppung durch die Importkontrolle bei der Einfuhr in die EU nicht gestoppt, dann muss beim ersten Auftreten im Land die Notbremse gezogen werden. Dafür sind auch rasch umsetzbare gesetzliche Bestimmungen erforderlich.

Änderungen waren durch neu eingeschleppte Schädlinge notwendig

EU-Pflanzengesundheitsverordnung

Pflanzenpass für lebende Pflanzen soll für mehr Sicherheit sorgen

Schädlinge neu geregelt

Andere Schaderreger konnten wegen der natürlichen Ausbreitung nicht getilgt werden und sind jetzt keine Quarantäneschädlinge mehr. Durch ihre Verbreitung mit Pflanzgut oder Saatgut können aber große Schäden entstehen. Deshalb müssen sie in diesem Bereich beachtet werden und sind gesetzlich geregelt. Beispiele dafür sind beim Kernobst der Feuerbrand und der Birnenverfall und beim Steinobst das Sharka-Virus.