Durch Bodenuntersuchung zu besseren Erträgen

Ziel der anspruchsvollen Maßnahme Pflanzendüngung ist es, die Nährstoffe bedarfsgerecht zu düngen und die Mineraldüngerkosten zu minimieren. Vor allem der Einsatz von Mineraldünger muss gezielt erfolgen. Es gilt, darauf zu achten, die Erträge und Erlöse zu optimieren, gute Qualität der erzeugten Produkte zu sichern und im Rahmen einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft die Umwelt zu schonen. Als wichtigstes Kontrollinstrument der Nährstoffversorgung dient neben der Beobachtung des Pflanzenwachstums und der mechanisch physikalischen Bodenzustandsbestimmung (z. B. über die Spatenprobe) die chemisch-analytische Bodenuntersuchung. Eine Bodenuntersuchung soll etwa alle vier bis sechs Jahre durchgeführt werden, denn erst in diesem Zeitraum sind Veränderungen der Nährstoffversorgung und bestimmter Bodeneigenschaften wie etwa des pH-Wertes erkennbar. Die Düngung (Wirtschaftsdünger, Mineraldünger) kann in der Folge entsprechend angepasst werden.

Kalkung

Eine Verbesserungskalkung ist nur auf Basis einer Bodenuntersuchung (pH-Wert, evtl. austauschbare Kationen), bei der in Abhängigkeit von der Nutzungsart und der Bodenart der Kalkdüngebedarf ermittelt wird, durchzuführen. Dabei wird zunächst der pH-Wert gemäß ÖNORM L 1083 (CaCl2) bestimmt und auf Basis der Einschätzung des Landwirtes hinsichtlich der standörtlichen Bodenschwere oder durch die Korngrößen- oder Tonbestimmung die weitere Vorgangsweise festgelegt.

Keine Empfehlung für eine Verbesserungskalkung erfolgt auf:

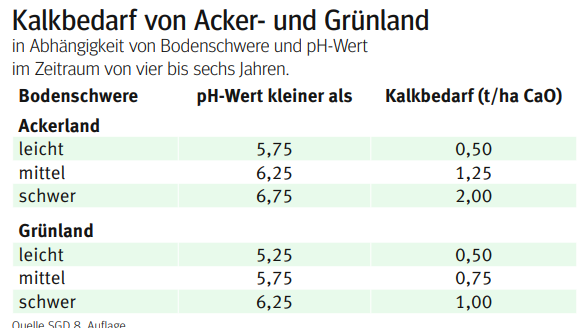

Eine Erhaltungskalkung dient zum Ausgleich der natürlichen Versauerung durch Auswaschung, Entzug, Säureeinträge oder Säurebildung. Die dazu erforderliche Kalkmenge liegt im Ackerland je nach Bodenschwere zwischen 0,5 t CaO (leichte Böden) und 2 t CaO (schwere Böden) je ha und vier bis sechs Jahren, auf Grünland zwischen 0,5 und 1 t CaO je ha und vier bis sechs Jahren (siehe Tabelle 1).

Keine Empfehlung für eine Verbesserungskalkung erfolgt auf:

- schweren Böden bei pH-Werten größer gleich 6,5 (Ackerland) und größer gleich 6,0 (Grünland),

- mittelschweren Böden bei pH-Werten größer gleich 6,0 (Ackerland) und größer gleich 5,5 (Grünland),

- leichten Böden bei pH-Werten größer gleich 5,5 (Ackerland) und größer gleich 5,0 (Grünland).

Eine Erhaltungskalkung dient zum Ausgleich der natürlichen Versauerung durch Auswaschung, Entzug, Säureeinträge oder Säurebildung. Die dazu erforderliche Kalkmenge liegt im Ackerland je nach Bodenschwere zwischen 0,5 t CaO (leichte Böden) und 2 t CaO (schwere Böden) je ha und vier bis sechs Jahren, auf Grünland zwischen 0,5 und 1 t CaO je ha und vier bis sechs Jahren (siehe Tabelle 1).

Phosphor- und Kaligehalt

Der Phosphor- und Kaligehalt des Bodens wird in mg/1000 g Feinboden angegeben. Will man den Pflanzennährstoffgehalt im Boden um 1 mg erhöhen, so müssen rund 30 kg an Reinnährstoffen gedüngt werden. Die Einteilung der Werte erfolgt in Gehaltsklassen. Das Erreichen der Gehaltsklassen ist nicht als oberstes Ziel in der Düngung zu verstehen. Es kommt vielmehr darauf an, wie ein Boden die Nährstoffe umsetzt und an die Pflanzen weitergibt. Gehaltsklassen dienen als wichtige Orientierungshilfe bei der Bemessung der Nährstoffgaben. Eine mittlere Gehaltsklasse (C) steht für einen ausreichenden Nährstoffversorgungsgrad von Pflanzen bzw. für einen angestrebten Zustand. Dieser kann bei einer sach- und ordnungsgemäßen Düngung (= Einhaltung der jeweiligen Nährstoffempfehlungen) auch langfristig erhalten bleiben. Im Falle einer Einstufung eines Parameters als niedrig oder sehr niedrig können entsprechende Bewirtschaftungsmaßnahmen ergriffen werden, um wieder in den angestrebten, ausreichenden Versorgungs- oder Gehaltszustand zu gelangen. Beispiele dafür sind etwa Änderungen der Fruchtfolge (z. B. Kleegras, Feldfutter) oder die verstärkte Zufuhr organischer Substanz (z. B. durch den Einsatz von Stallmist oder Stallmistkompost zur Anhebung eines niedrigen Humusgehaltes) oder eine Kalkung zur Erhöhung des pH-Wertes im Boden. Bei Vorliegen einer hohen oder sehr hohen Versorgungsstufe kann allerdings nur sehr begrenzt eingegriffen werden, wie etwa durch die Empfehlung, bei zu hohen pH-Werten möglichst physiologisch sauer wirkende Dünger zu verwenden oder bei einem hohen/sehr hohen Gehalt an pflanzenverfügbaren Nährstoffen zumindest die Zufuhr mineralischer Düngemittel zu vermeiden.

Die regulative Wirkung von Phosphor besteht v. a. im Transport, in der Speicherung und in der Freisetzung von Energie. Das Wurzelwachstum speziell junger Pflanzen wird angeregt. Mangelerscheinungen äußern sich in gehemmtem Wachstum, dunkelgrünen bis rötlichen Verfärbungen der Pflanzen. Starker Mangel kann zum Wachstumsstillstand und zu geringen Blütenansätzen führen. Dies führt zu verminderter Fruchtbildung und geringeren Erträgen. Die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen wird vermindert. Die Winterfestigkeit geht zurück. Die P-Auswaschung ist aufgrund der geringen Löslichkeit in den meisten Fällen außerordentlich gering. Sie liegt zwischen null bis fünf kg pro ha und Jahr. Jedoch kritisch zu sehen ist oberflächliche Abschwemmung (Mineraldünger) in Hanglagen.

Kalium ist für die Pflanze in erster Linie für die Regulatorwirkung verantwortlich. Die K+-Ionen erhöhen die Zellsaftkonzentrationen und verbessern dadurch die Wasseraufnahme und das Wasserhaltervermögen in der Pflanze. Kalium fördert die Standfestigkeit sowie die allgemeine Widerstandsfestigkeit (Frost, Hitze und Pilzinfektionen). Die Kalium-Aufnahme erfolgt rasch. Bei K-Mangel werden die Blätter vom Rand her braun und sind nach oben gebogen.

Die regulative Wirkung von Phosphor besteht v. a. im Transport, in der Speicherung und in der Freisetzung von Energie. Das Wurzelwachstum speziell junger Pflanzen wird angeregt. Mangelerscheinungen äußern sich in gehemmtem Wachstum, dunkelgrünen bis rötlichen Verfärbungen der Pflanzen. Starker Mangel kann zum Wachstumsstillstand und zu geringen Blütenansätzen führen. Dies führt zu verminderter Fruchtbildung und geringeren Erträgen. Die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen wird vermindert. Die Winterfestigkeit geht zurück. Die P-Auswaschung ist aufgrund der geringen Löslichkeit in den meisten Fällen außerordentlich gering. Sie liegt zwischen null bis fünf kg pro ha und Jahr. Jedoch kritisch zu sehen ist oberflächliche Abschwemmung (Mineraldünger) in Hanglagen.

Kalium ist für die Pflanze in erster Linie für die Regulatorwirkung verantwortlich. Die K+-Ionen erhöhen die Zellsaftkonzentrationen und verbessern dadurch die Wasseraufnahme und das Wasserhaltervermögen in der Pflanze. Kalium fördert die Standfestigkeit sowie die allgemeine Widerstandsfestigkeit (Frost, Hitze und Pilzinfektionen). Die Kalium-Aufnahme erfolgt rasch. Bei K-Mangel werden die Blätter vom Rand her braun und sind nach oben gebogen.

Magnesiumgehalt

Die Gehaltsklassen für Magnesium werden ebenso wie bei Kali in Abhängigkeit von der Bodenschwere eingeteilt und in mg/1000 g Feinboden angegeben. Die Beurteilung der Gehaltsklassen erfolgt gleich wie bei Phosphor und Kali. Magnesium wird ebenso wie Calzium (Kalk) ausgewaschen und ist meist laufend mit der Erhaltungskalkung (magnesiumhältige Düngekalke) oder mit Mineraldünger zuzuführen.

Humusgehalt

Der Humusgehalt hat vor allem im Ackerbau einen hohen Stellenwert. Unzureichende Gehalte wirken sich nachhaltig auf Puffervermögen, Krümelstruktur, Luft und Wasserführung, Nährstoffnachlieferung aus. Durch gezielte Zufuhr von organischer Substanz über Wirtschaftsdünger, Kompost, Gründüngung, Ernterückstände und Strohdüngung kann die Humussituation verbessert werden. Weites hat die Bodenbearbeitung einen Einfluss auf den Humusgehalt. Je öfter bearbeitet wird, umso höher der Abbau.

Die Unterlagen wie „Die Bodenuntersuchung richtig interpretieren“ können unter www.lk-kaernten.at heruntergeladen werden.

Die Unterlagen wie „Die Bodenuntersuchung richtig interpretieren“ können unter www.lk-kaernten.at heruntergeladen werden.

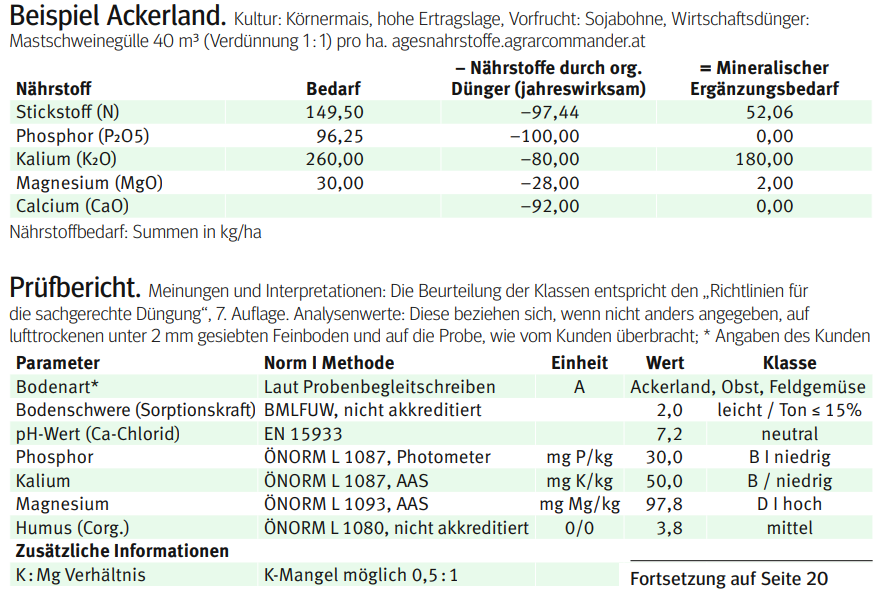

Düngerbedarfsberechnung

Kostenlose EDV-Programme für die Düngerbedarfsberechnung sind beispielsweise: der AgrarCommander, der Düngerplan oder der LK-Düngerrechner. Diese Programme dienen zur Ermittlung des voraussichtlichen Nährstoffbedarfes und des mineralischen Ergänzungsbedarfes auf Basis der Ergebnisse der Bodenuntersuchung. Die Nährstoffbedarfswerte werden aus der „Richtlinie zur sachgerechten Düngung“ entnommen.

Download unter:

Download unter:

- AgrarCommander (siehe Beispiel AgrarCommander) ages.at/service/service-landwirtschaft/agrar-online-tools

- LK-Düngerrechner ktn.lko.at

- der Düngerplan von Unser Lagerhaus: duengerplan.at