Kennzeichnung von Bio-Tieren mit offenen Wartezeiten

Hierbei muss klar zwischen behandelter Tiere zur weiteren (Lebend-)Nutzung und Tiere zur Schlachtung unterschieden werden:

G: Tierhalter:in bestätigt, dass das genannte Tier frei von Krankheitssymptomen ist

R: Tierhalter:in bestätigt, dass das genannte Tier mit Repellentien behandelt wurde

- Tiere zur weiteren Nutzung

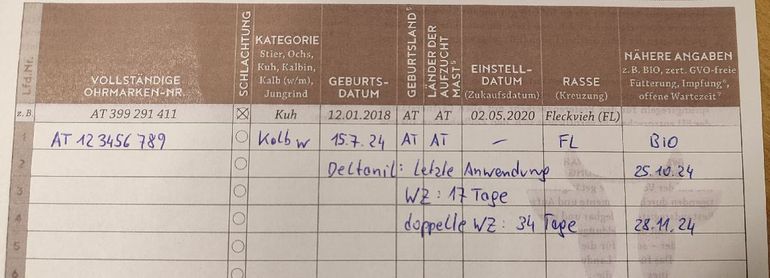

- Tiere zur Schlachtung und Gewinnung von Lebensmitteln

- Zusätzliche Angaben in Bezug auf Blauzunge

G: Tierhalter:in bestätigt, dass das genannte Tier frei von Krankheitssymptomen ist

R: Tierhalter:in bestätigt, dass das genannte Tier mit Repellentien behandelt wurde