Wie viel Fremdkapital mein Betrieb verträgt

Fehlen Eigenmittel für die geplante Investition, helfen Kennzahlen aus gesamtbetrieblichen Aufzeichnungen (Kapitaldienstgrenzen), die Zahlungsfähigkeit richtig einzuschätzen, verschiedene Investitionsszenarien zu bewerten und den Betrieb vor dem Bankrott zu bewahren.

Kapitaldienstgrenzen geben Auskunft darüber, wie viel Geld ein potenzieller Kreditnehmer pro Jahr zusätzlich für Tilgung und Zinsen (Rate, Kapitaldienst) von Krediten aufbringen kann. Dabei ist zwischen der nachhaltigen, mittel- und kurzfristigen Kapitaldienstgrenze zu unterscheiden. Mit diesen Grenzen kann man gut beurteilen, ob der Betrieb die Investition innerhalb der Laufzeit und bei dem gewählten Zinssatz bedienen kann und zahlungsfähig bleibt. Der Kapitaldienst sollte nie die kurzfristige Kapitaldienstgrenze übersteigen, da sonst Zins- und Tilgungsleistungen nur durch Abbau des Vermögens oder durch zusätzliches Eigen- oder Fremdkapital bezahlt werden können. Falls dies nicht möglich ist, droht die Zahlungsunfähigkeit (Illiquidität).

Als Datengrundlage zur Ermittlung der Kapitaldienstgrenzen sind gesamtbetriebliche Aufzeichnungen, wie sie im Arbeitskreis Unternehmensführung professionell erlernt werden, bestens geeignet. Um Schwankungen einzelner Jahre richtig zu berücksichtigen, steigern mehrere Aufzeichnungsjahre die Qualität und Aussagekraft der Planungsrechnung. Eine weitere Möglichkeit, einen Anhaltspunkt für die Finanzierbarkeit zu bekommen, ist die Internet-Deckungsbeitragsrechnung (idb.agrarforschung.at). Hier können die Deckungsbeiträge der einzelnen Aktivitäten (Milch, Mutterkuh, Grünland, Acker etc.) ermittelt werden. Die Summe der Deckungsbeiträge und öffentlichen Gelder abzüglich der betrieblichen Fixkosten und des Verbrauchs ergibt annäherungsweise die Kapitaldienstgrenzen.

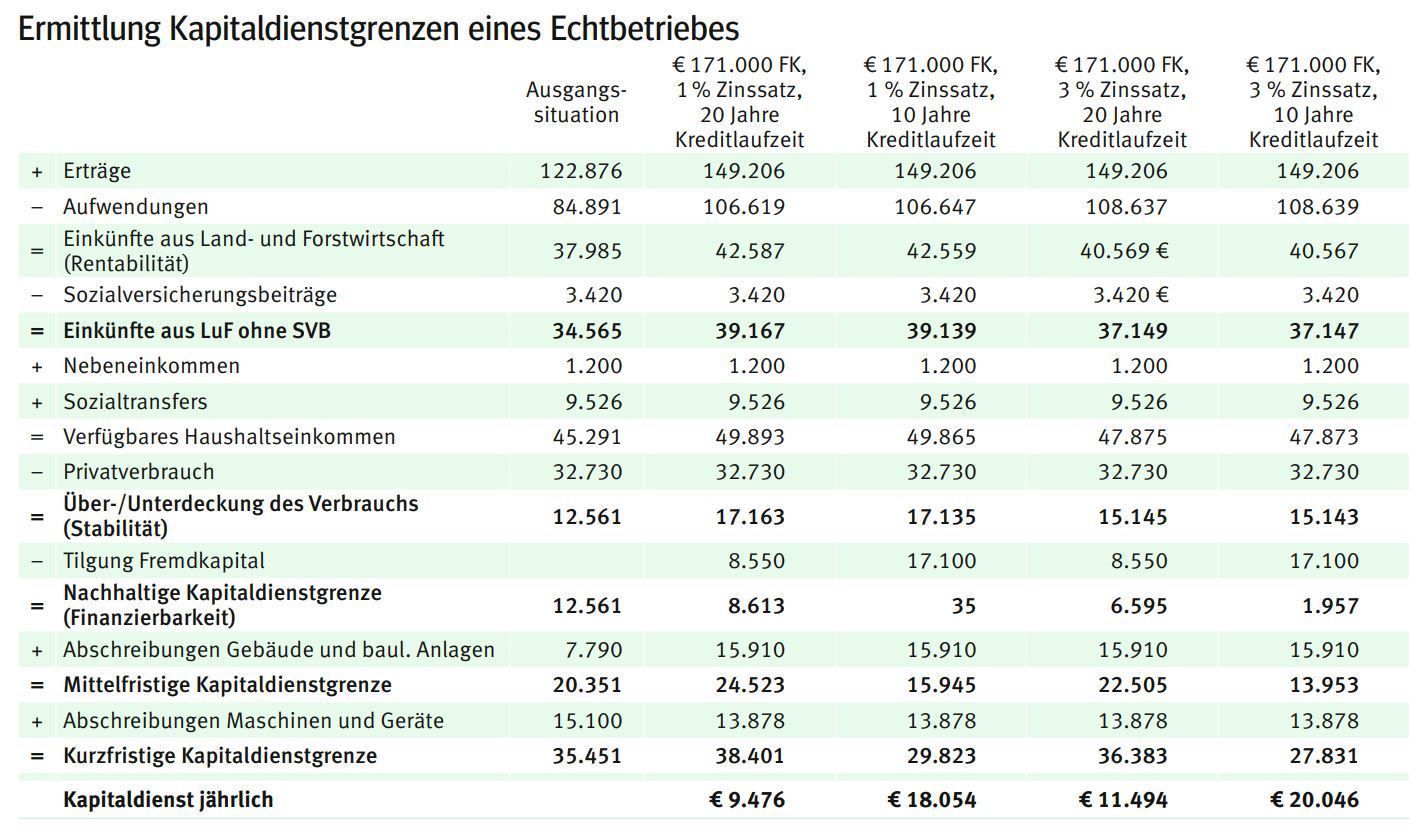

Anhand eines anonymisierten Echtbetriebes wird die Ermittlung und Analyse der Zahlen praxisnah dargestellt. Ein Futterbaubetrieb mit Milchproduktion im Berggebiet beabsichtigt eine Erweiterungsinvestition mit Viehaufstockung inklusive Melktechnik um 200.000 Euro. Das Gebäude will er mittels Investitionszuschuss und Abstattungskredit finanzieren. Bei der Laufzeit der Kredite schwankt der Betriebsführer zwischen zehn und 20 Jahren, bei den Zinssätzen wählt er 1% und 3%. Daher vergleicht er die Szenarien auf ihre Finanzierbarkeit.

Kapitaldienstgrenzen geben Auskunft darüber, wie viel Geld ein potenzieller Kreditnehmer pro Jahr zusätzlich für Tilgung und Zinsen (Rate, Kapitaldienst) von Krediten aufbringen kann. Dabei ist zwischen der nachhaltigen, mittel- und kurzfristigen Kapitaldienstgrenze zu unterscheiden. Mit diesen Grenzen kann man gut beurteilen, ob der Betrieb die Investition innerhalb der Laufzeit und bei dem gewählten Zinssatz bedienen kann und zahlungsfähig bleibt. Der Kapitaldienst sollte nie die kurzfristige Kapitaldienstgrenze übersteigen, da sonst Zins- und Tilgungsleistungen nur durch Abbau des Vermögens oder durch zusätzliches Eigen- oder Fremdkapital bezahlt werden können. Falls dies nicht möglich ist, droht die Zahlungsunfähigkeit (Illiquidität).

Als Datengrundlage zur Ermittlung der Kapitaldienstgrenzen sind gesamtbetriebliche Aufzeichnungen, wie sie im Arbeitskreis Unternehmensführung professionell erlernt werden, bestens geeignet. Um Schwankungen einzelner Jahre richtig zu berücksichtigen, steigern mehrere Aufzeichnungsjahre die Qualität und Aussagekraft der Planungsrechnung. Eine weitere Möglichkeit, einen Anhaltspunkt für die Finanzierbarkeit zu bekommen, ist die Internet-Deckungsbeitragsrechnung (idb.agrarforschung.at). Hier können die Deckungsbeiträge der einzelnen Aktivitäten (Milch, Mutterkuh, Grünland, Acker etc.) ermittelt werden. Die Summe der Deckungsbeiträge und öffentlichen Gelder abzüglich der betrieblichen Fixkosten und des Verbrauchs ergibt annäherungsweise die Kapitaldienstgrenzen.

Anhand eines anonymisierten Echtbetriebes wird die Ermittlung und Analyse der Zahlen praxisnah dargestellt. Ein Futterbaubetrieb mit Milchproduktion im Berggebiet beabsichtigt eine Erweiterungsinvestition mit Viehaufstockung inklusive Melktechnik um 200.000 Euro. Das Gebäude will er mittels Investitionszuschuss und Abstattungskredit finanzieren. Bei der Laufzeit der Kredite schwankt der Betriebsführer zwischen zehn und 20 Jahren, bei den Zinssätzen wählt er 1% und 3%. Daher vergleicht er die Szenarien auf ihre Finanzierbarkeit.

Verfügbares Haushaltseinkommen

Zunächst wird für die Berechnung der Kapitaldienstgrenzen von den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft (Ertrag minus Aufwand) abzüglich Sozialversicherung der Selbständigen ausgegangen. Zu deren Ermittlung sind gesamtbetriebliche Aufzeichnungen zu favorisieren. Fehlen solche Aufzeichnungsdaten, müssen über Standardwerte annäherungsweise die betriebsindividuellen Einkünfte errechnet werden. Die Praxis zeigt aber, dass eigene Aufzeichnungsdaten, die über einen längeren Zeitraum ermittelt werden, wesentlich genauer und aussagekräftiger sind. Zählt man zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft abzüglich SV-Beiträge das Nebeneinkommen (Löhne, Gehälter, Mieteinnahmen etc.) und die Sozialtransfers (Kinder- und Familienbeihilfe, Rente etc.) hinzu, errechnet sich das verfügbare Haushaltseinkommen.

Privatverbrauch nicht vergessen

Auch der Privatverbrauch ist für die Bewertung der Zahlungsfähigkeit unbedingt einzurechnen. Auf Basis EDV-gestützter gesamtbetrieblicher Aufzeichnungen ist die Höhe der privaten Ausgaben per Knopfdruck abrufbar. Wird vom verfügbaren Haushaltseinkommen der Privatverbrauch abgezogen, erhält man die Über- oder Unterdeckung des Verbrauchs. Am Beispielsbetrieb besteht in der Ausgangssituation eine Überdeckung von 12.561 Euro (Tabelle). Laufende Ersatzinvestitionen können aus den Abschreibungen durchgeführt werden. Würde hingegen am Betrieb eine Unterdeckung des Verbrauchs bestehen, müsste der Landwirt vermutlich einen Teil der Abschreibungen für den Privatverbrauch heranziehen. Ersatzinvestitionen kann er dann nicht mehr aus der laufenden Bewirtschaftung durchführen.

Das Fazit

Unter den in der Planungsrechnung getroffenen Annahmen kann sich der Echtbetrieb die Investitionen in allen gerechneten Szenarien leisten. Er hat bei den Kennzahlenblöcken Rentabilität, Stabilität und Finanzierbarkeit sehr gute Werte. Nur bei der Finanzierung mit zehnjähriger Laufzeit und einem Zinssatz von drei Prozent stößt er bei der nachhaltigen Kapitaldienstgrenze an seine Grenzen. Bei einer jährlichen Fremdkapitaltilgung von 17.100 Euro ist diese Kennzahl negativ (Tabelle). Das Szenario mit der 20-jährigen Laufzeit bzw. die beiden Szenarien mit 1% Fremdkapitalzinssatz errechnen positive, nachhaltige Kapitaldienstgrenzen. Der Betrieb hat genügend Finanzierungsspielraum bei geringeren Erzeugerpreisen, höheren Betriebsmittelpreisen bzw. Fremdkapitalzinssätzen und steigenden Lebenshaltungskosten. Es ist darauf zu achten, dass die Liquidität auch bei angespannter Marktsituation und bei unvorhersehbaren Finanzierungserfordernissen sichergestellt sein muss.

Die Liquidität bzw. Finanzierbarkeit zu sichern, zählt zu den wichtigsten Aufgaben eines Unternehmers. Die Kapitaldienstgrenzen als einfach zu ermittelnde Kennzahlen helfen dabei. Rechnen Sie sehr genau, wenn Sie jetzt eine kreditfinanzierte Investition tätigen. Das Zinsniveau ist sehr niedrig. Investieren Sie nur dann, wenn Sie auch steigende Zinsen verkraften können. Nehmen Sie keine Kredite auf, wenn Sie unsicher sind, ob Sie hierfür Zinsen und Tilgung erwirtschaften können. Sie gefährden dadurch die finanzielle Stabilität Ihres Unternehmens.

Der Arbeitskreis Unternehmensführung (www.arbeitskreise.at) bietet die Möglichkeit, gesamtbetriebliche Aufzeichnungen einfach und bequem zu erlernen und liefert entscheidungsrelevante und aussagekräftige Informationen zur Betriebs- und Schwachstellenanalyse und Kennzahlenermittlung (wie in der Tabelle dargestellt).

Die Liquidität bzw. Finanzierbarkeit zu sichern, zählt zu den wichtigsten Aufgaben eines Unternehmers. Die Kapitaldienstgrenzen als einfach zu ermittelnde Kennzahlen helfen dabei. Rechnen Sie sehr genau, wenn Sie jetzt eine kreditfinanzierte Investition tätigen. Das Zinsniveau ist sehr niedrig. Investieren Sie nur dann, wenn Sie auch steigende Zinsen verkraften können. Nehmen Sie keine Kredite auf, wenn Sie unsicher sind, ob Sie hierfür Zinsen und Tilgung erwirtschaften können. Sie gefährden dadurch die finanzielle Stabilität Ihres Unternehmens.

Der Arbeitskreis Unternehmensführung (www.arbeitskreise.at) bietet die Möglichkeit, gesamtbetriebliche Aufzeichnungen einfach und bequem zu erlernen und liefert entscheidungsrelevante und aussagekräftige Informationen zur Betriebs- und Schwachstellenanalyse und Kennzahlenermittlung (wie in der Tabelle dargestellt).

3 wichtige Kennzahlen

- Nachhaltige Kapitaldienstgrenze

- Mittelfristige Kapitaldienstgrenze

- Kurzfristige Kapitaldienstgrenze

Infos zum Arbeitskreis Unternehmensführung:

Mag. Gernot Oswald, Tel.-Nr.: 0463/58 50-25 30 oder Martina Weichsler, Tel.-Nr.: 0463/58 50-25 31.