Schwefel spielt eine Hauptrolle im Grünland

Schwefel ist für das Wachstum von (Grünland-)Pflanzen essenziell. Dr. Michael Diepolder und Sven Raschbacher von der LfL Bayern haben die Schwefelversorgung von Grünland in Süddeutschland über Jahre hinweg untersucht. Ein Praxisversuch der Landwirtschaftskammer (LK) Salzburg zur Schwefelversorgung von Stichproben erster Aufwüchse kam zu denselben aufschlussreichen Ergebnissen.

Schwefel ist neben Stickstoff, Phosphor und Kalium ein Hauptnährstoff und für die Eiweißsynthese der Pflanze notwendig. Darüber hinaus wird Schwefel für den Aufbau von Vitaminen und Enzymen benötigt.

Schwefeldüngung nach Bedarf im Frühjahr

Schwefel wird als Sulfat

(SO42-) von den Pflanzen aufgenommen. Organisch gebundener Schwefel im Humus und in Wirtschaftsdüngern muss wie auch elementarer Schwefel mittels biochemischer Prozesse umgebaut werden, bevor er pflanzenverfügbar ist.

Die Geschwindigkeit dieser Umsetzung ist von Bodenfeuchtigkeit und -temperatur abhängig.

Zu Vegetationsbeginn, wenn die Umgebungstemperaturen ein Wachstum der Pflanzen bereits zulassen, der Boden jedoch noch feucht und kalt ist, kann Schwefel zum limitierenden Wachstumsfaktor werden. Leichte, sandige und seichtgründige Böden in niederschlagsreichen Regionen gelten zudem häufiger als Schwefelmangelstandorte. Unter diesen ungünstigen Voraussetzungen kann im Frühjahr eine Schwefeldüngung in Sulfatform in Betracht gezogen werden, da dieser unmittelbar von den Pflanzen aufgenommen werden kann. Elementarer Schwefel müsste vorab erst umgesetzt werden. Beachte: Sulfat ist wie Nitrat wasserlöslich, wird im Boden nicht gut gebunden und gilt daher als auswaschungsgefährdet. Eine Depotdüngung von Sulfat ist nicht möglich.

Zu Vegetationsbeginn, wenn die Umgebungstemperaturen ein Wachstum der Pflanzen bereits zulassen, der Boden jedoch noch feucht und kalt ist, kann Schwefel zum limitierenden Wachstumsfaktor werden. Leichte, sandige und seichtgründige Böden in niederschlagsreichen Regionen gelten zudem häufiger als Schwefelmangelstandorte. Unter diesen ungünstigen Voraussetzungen kann im Frühjahr eine Schwefeldüngung in Sulfatform in Betracht gezogen werden, da dieser unmittelbar von den Pflanzen aufgenommen werden kann. Elementarer Schwefel müsste vorab erst umgesetzt werden. Beachte: Sulfat ist wie Nitrat wasserlöslich, wird im Boden nicht gut gebunden und gilt daher als auswaschungsgefährdet. Eine Depotdüngung von Sulfat ist nicht möglich.

Bedarf steigt mit Anzahl der Nutzungen

Vielschnittiges Grünland mit hohem Raygrasanteil, leguminosenreiche Bestände und Kleegras auf Ackerstandorten haben einen höheren Schwefelbedarf als Dauergrünland mit einem hohen Humusgehalt. Der Humusgehalt auf Dauergrünland ist in der Regel mindestens doppelt so hoch wie auf Ackerflächen. Das bedeutet ein deutlich höheres Potenzial für eine Schwefelmineralisierung als wichtigen Beitrag zur bedarfsgerechten Nährstoffversorgung der Pflanzen. Der mittlere Schwefelentzug einer vierschnittigen Wiese liegt bei 28 kg Schwefel pro Jahr bzw. 7 kg Schwefel pro Aufwuchs.

Für eine einfache Nährstoffbilanzrechnung kann angenommen werden, dass mit einer durchschnittlichen Rindergülle je nach Verdünnung zwischen 0,2 und 0,6 kg Schwefel pro Kubikmeter gedüngt werden. Bei 20 m3 Gülledüngung pro Hektar ergibt das 4 bis 12 kg Schwefel pro Hektar. Auf mittelschweren Grünlandböden und bei guten Bedingungen für die Mineralisierung ist demnach von einer ausreichenden Schwefelversorgung durch regelmäßige Wirtschaftsdüngergaben auszugehen.

Für eine einfache Nährstoffbilanzrechnung kann angenommen werden, dass mit einer durchschnittlichen Rindergülle je nach Verdünnung zwischen 0,2 und 0,6 kg Schwefel pro Kubikmeter gedüngt werden. Bei 20 m3 Gülledüngung pro Hektar ergibt das 4 bis 12 kg Schwefel pro Hektar. Auf mittelschweren Grünlandböden und bei guten Bedingungen für die Mineralisierung ist demnach von einer ausreichenden Schwefelversorgung durch regelmäßige Wirtschaftsdüngergaben auszugehen.

Stickstoff/Schwefel-Verhältnis gibt Auskunft

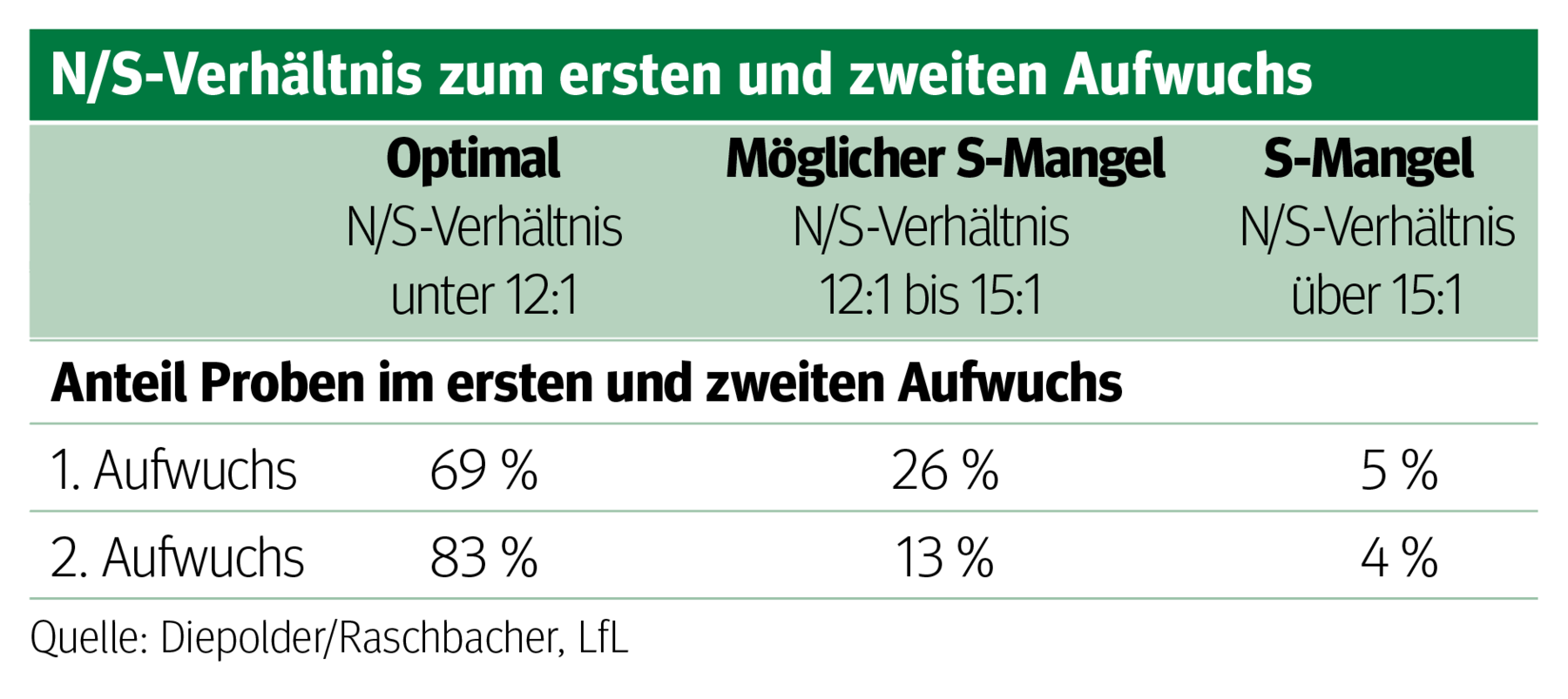

Eine Futtermitteluntersuchung kann Aufschluss über die Schwefelversorgung der Pflanzen auf der Wiese geben. Im Futter wird ein Stickstoff/Schwefel-Verhältnis (N/S) von 10:1 bis 12:1 angestrebt. Liegt der Quotient darunter, sind die Pflanzen ausreichend versorgt. Liegt das Verhältnis zwischen 12 und 15:1, signalisiert das einen latenten Schwefelmangel. Latent bedeutet in diesem Zusammenhang, dass möglicherweise ein Mangel vorhanden sein könnte, aber in Ertrag bzw. Wachstum noch nicht sichtbar in Erscheinung tritt.

Bei Verhältnissen, die über 15:1 liegen, ist von einem ertragswirksamen Schwefelmangel auszugehen. Der Stickstoffgehalt im Futter errechnet sich aus dem Rohproteingehalt mal "0,16“, da Protein (Eiweiß) 16% Stickstoff enthält.

Ein Beispiel dazu: Enthält ein Kilogramm Futter laut Analyse 15% Rohprotein, so rechnet man wie folgt: 150 g XP/kg x 0,16 (16% N). Somit enthält das Futter 24 g N. Bei einem angestrebten Sollwert von 2,5 g Schwefel/kg Trockenmasse resultiert daraus ein optimales N/S-Verhältnis von 9,6:1.

Im "Ertrags- und Nährstoffmonitoringprojekt Grünland Bayern“ der LfL haben Michael Diepolder und Sven Raschbacher knapp 2.000 repräsentative Proben unterschiedlicher Aufwüchse über sechs Jahre untersucht. 77% der Proben ließen auf eine optimale Schwefelversorgung rückschließen. Das N/S-Verhältnis lag unter 10:1. Bei 19% der Proben wurde ein möglicher latenter Schwefelmangel (N/S-Verhältnis 12 bis 15:1) festgestellt. Nur 4% der Untersuchungsergebnisse ergaben ein N/S-Verhältnis über 15:1. Bei diesen 4% konnte aufgrund der Ergebnisse von weniger Futterertrag durch Schwefelmangel ausgegangen werden.

Der höhere Schwefelbedarf von häufig genutztem Grünland spiegelte sich in den Versuchsergebnissen wider. Mit der Nutzungshäufigkeit wurde ein geringerer Anteil der Aufwüchse mit einem optimalen N/S-Verhältnis festgestellt. 68% der Proben von sechsschürigen Wiesen hatten ein optimales N/S-Verhältnis. Beim ersten Aufwuchs waren tendenziell die N/S-Verhältnisse weiter als bei Aufwüchsen in der zweiten Vegetationshälfte. Der Anteil mit einem N/S-Verhältnis über 15:1 lag jedoch auch hier lediglich bei 5%.

Bei Verhältnissen, die über 15:1 liegen, ist von einem ertragswirksamen Schwefelmangel auszugehen. Der Stickstoffgehalt im Futter errechnet sich aus dem Rohproteingehalt mal "0,16“, da Protein (Eiweiß) 16% Stickstoff enthält.

Ein Beispiel dazu: Enthält ein Kilogramm Futter laut Analyse 15% Rohprotein, so rechnet man wie folgt: 150 g XP/kg x 0,16 (16% N). Somit enthält das Futter 24 g N. Bei einem angestrebten Sollwert von 2,5 g Schwefel/kg Trockenmasse resultiert daraus ein optimales N/S-Verhältnis von 9,6:1.

Im "Ertrags- und Nährstoffmonitoringprojekt Grünland Bayern“ der LfL haben Michael Diepolder und Sven Raschbacher knapp 2.000 repräsentative Proben unterschiedlicher Aufwüchse über sechs Jahre untersucht. 77% der Proben ließen auf eine optimale Schwefelversorgung rückschließen. Das N/S-Verhältnis lag unter 10:1. Bei 19% der Proben wurde ein möglicher latenter Schwefelmangel (N/S-Verhältnis 12 bis 15:1) festgestellt. Nur 4% der Untersuchungsergebnisse ergaben ein N/S-Verhältnis über 15:1. Bei diesen 4% konnte aufgrund der Ergebnisse von weniger Futterertrag durch Schwefelmangel ausgegangen werden.

Der höhere Schwefelbedarf von häufig genutztem Grünland spiegelte sich in den Versuchsergebnissen wider. Mit der Nutzungshäufigkeit wurde ein geringerer Anteil der Aufwüchse mit einem optimalen N/S-Verhältnis festgestellt. 68% der Proben von sechsschürigen Wiesen hatten ein optimales N/S-Verhältnis. Beim ersten Aufwuchs waren tendenziell die N/S-Verhältnisse weiter als bei Aufwüchsen in der zweiten Vegetationshälfte. Der Anteil mit einem N/S-Verhältnis über 15:1 lag jedoch auch hier lediglich bei 5%.

Stichproben im Bundesland Salzburg

Bei zögerlich anlaufender Mineralisierung von Schwefel aus dem Humus ist Schwefelmangel im Grünland etwas häufiger, aber keinesfalls die Regel. Das zeigen auch 15 Stichproben von ersten Aufwüchsen aus Salzburg, die von konventionell und biologisch wirtschaftenden Betrieben gezogen wurden.

Bei nur zwei Futtermittelproben wurden N/S-Verhältnisse über 12:1 festgestellt. Diese lagen mit 12,3 bzw. 12,7:1 nur knapp über der Grenze und damit im Bereich einer möglichen latenten Schwefelversorgung.

Die restlichen 13 ersten Aufwüchse aus 2020 wiesen ein geringeres Verhältnis als 12:1 auf. Auf drei dieser Flächen wurde in den vergangenen zwei Jahren zumindest eine mineralische Schwefeldüngung durchgeführt. Ein Unterschied zu den anderen zehn Aufwüchsen im optimalen N/S-Verhältnisbereich wurde in diesem einfachen Praxisversuch nicht festgestellt.

Die restlichen 13 ersten Aufwüchse aus 2020 wiesen ein geringeres Verhältnis als 12:1 auf. Auf drei dieser Flächen wurde in den vergangenen zwei Jahren zumindest eine mineralische Schwefeldüngung durchgeführt. Ein Unterschied zu den anderen zehn Aufwüchsen im optimalen N/S-Verhältnisbereich wurde in diesem einfachen Praxisversuch nicht festgestellt.

Kurz gelesen

Auf Flächen mit praxisüblichen Wirtschaftsdüngergaben nach jeder Nutzung ist von einer ausreichenden Schwefelversorgung auszugehen. Auf leichten und sandigen Standorten und bei häufig genutztem oder leguminosenreichem Grünland kann besonders zum ersten Aufwuchs Schwefelmangel auftreten. Ratsam ist es, bei Futtermittelanalysen den Schwefelgehalt mituntersuchen zu lassen. Das N/S-Verhältnis lässt einen Rückschluss zu, wie es um die Schwefelversorgung bestellt ist. Bei N/S-Verhältnissen unter 12:1 ist von einer guten Schwefelversorgung des Grünlandes auszugehen und keine mineralische Schwefeldüngung notwendig.