Schadholz im Überfluss – reguläre Holznutzung möglichst vermeiden

Im Jahr 2018 sind in Österreich und in den angrenzenden Ländern Sturm- und Borkenkäferschäden in der Höhe von rund 112 Mio. Festmeter angefallen.

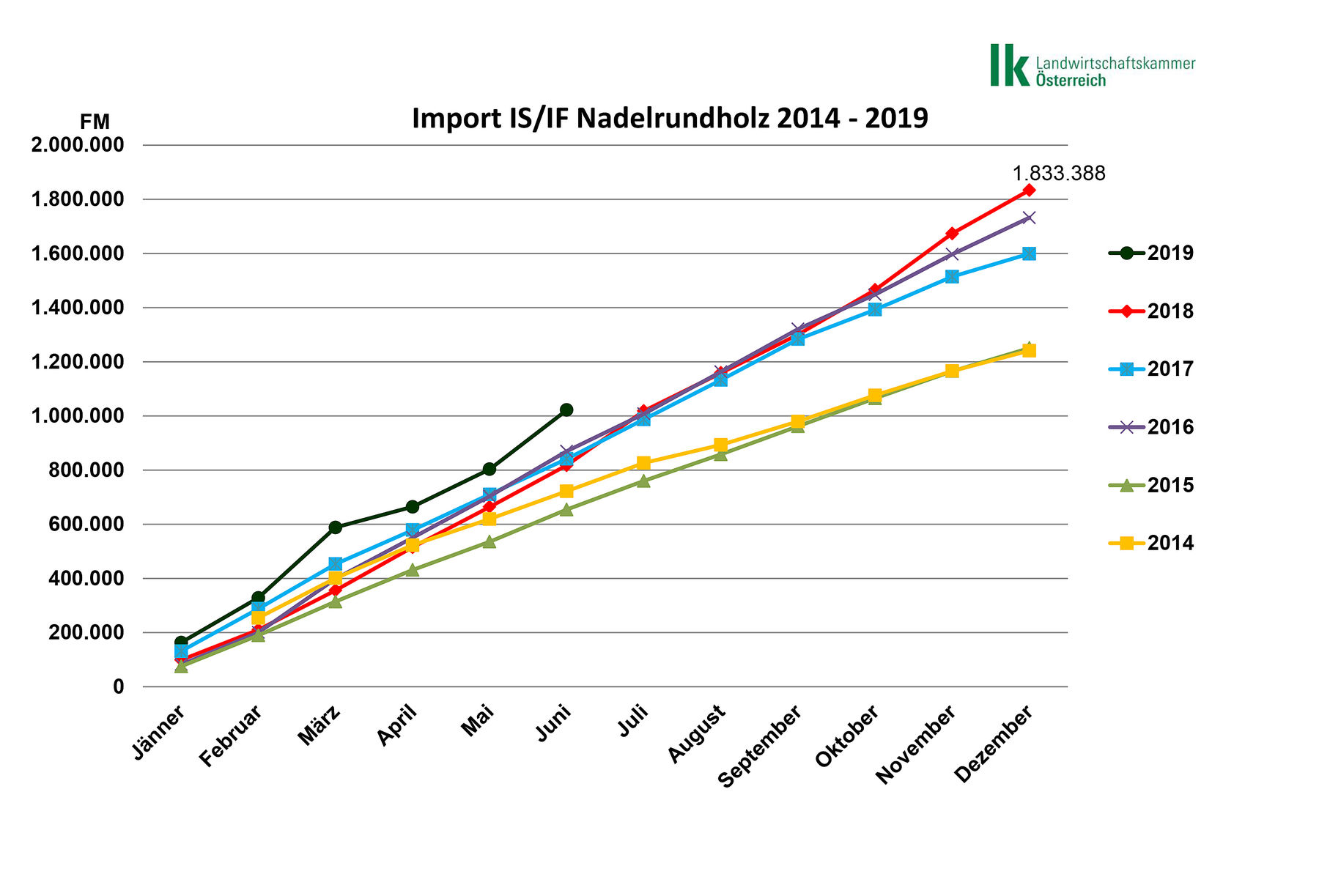

Die Aufarbeitung der Sturmschäden schreitet in vielen Gebieten auf Grund der schwierigen Lagen zwar nur zögerlich voran, trotzdem gibt es derzeit sowohl beim Säge- als auch beim Industrierundholz ein Überangebot. Die Holzindustrie nutzt einerseits den massiven Anfall an Käferholz im Norden Österreichs und anderseits vor allem die hohe und billig verfügbare Schadholzmenge in den angrenzenden Ländern für weiterhin hohe Rundholzimporte. So hat sich der Import im ersten Halbjahr 2019 gegenüber den schon hohen Mengen des Vorjahres kaum geändert. Bei der Papierindustrie kommt zu den massiv gesteigerten Importen (siehe Grafik 1) noch hinzu, dass wegen des hohen Rundholzeinschnittes hohe Mengen an Sägerestholz am Markt verfügbar sind. Zudem ist Faserrundholz sowohl preislich als auch im Hinblick auf die laufende Abnahme sehr stark unter Druck geraten.

Die Aufarbeitung der Sturmschäden schreitet in vielen Gebieten auf Grund der schwierigen Lagen zwar nur zögerlich voran, trotzdem gibt es derzeit sowohl beim Säge- als auch beim Industrierundholz ein Überangebot. Die Holzindustrie nutzt einerseits den massiven Anfall an Käferholz im Norden Österreichs und anderseits vor allem die hohe und billig verfügbare Schadholzmenge in den angrenzenden Ländern für weiterhin hohe Rundholzimporte. So hat sich der Import im ersten Halbjahr 2019 gegenüber den schon hohen Mengen des Vorjahres kaum geändert. Bei der Papierindustrie kommt zu den massiv gesteigerten Importen (siehe Grafik 1) noch hinzu, dass wegen des hohen Rundholzeinschnittes hohe Mengen an Sägerestholz am Markt verfügbar sind. Zudem ist Faserrundholz sowohl preislich als auch im Hinblick auf die laufende Abnahme sehr stark unter Druck geraten.

Forst steht mit dem Rücken zur Wand

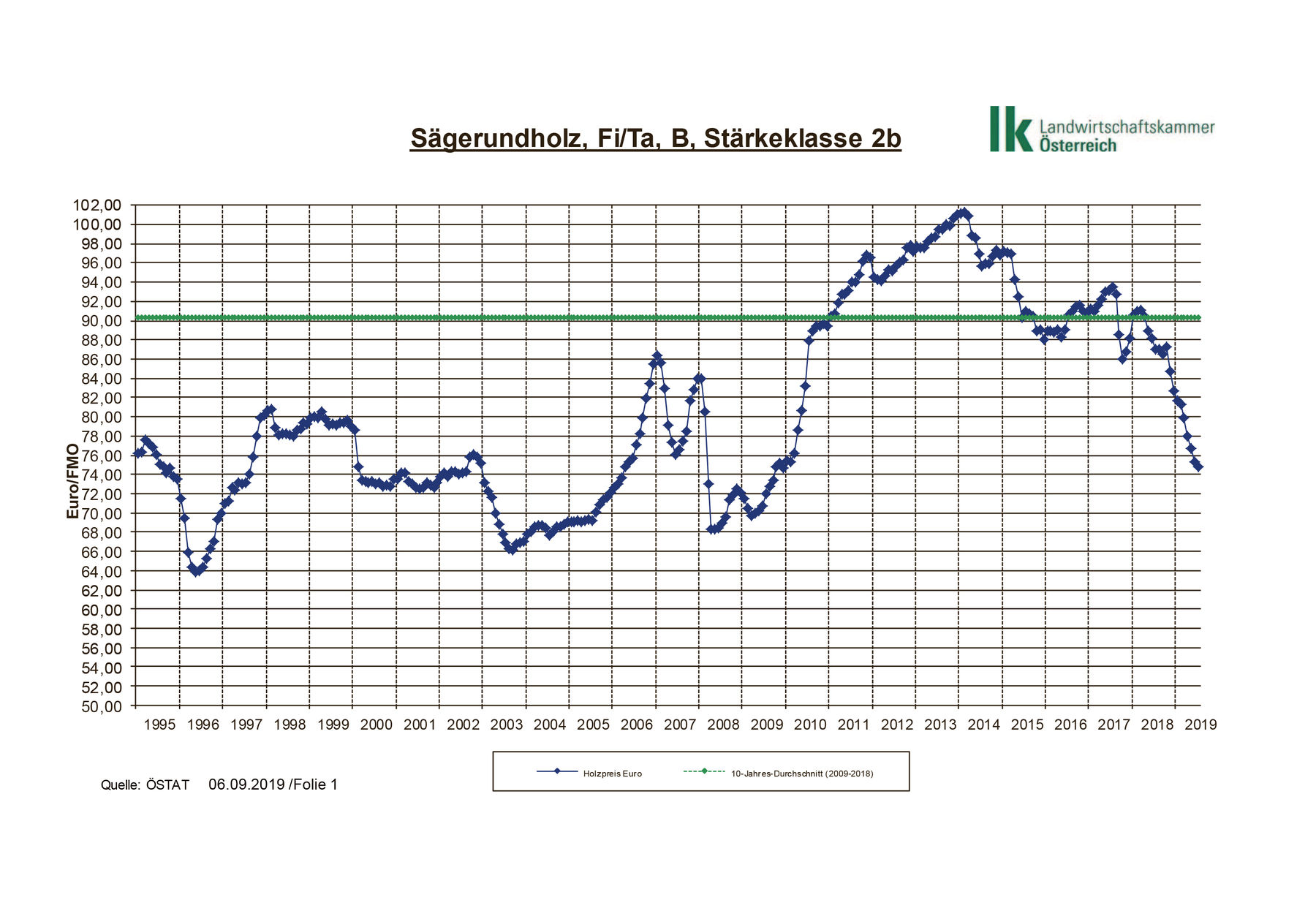

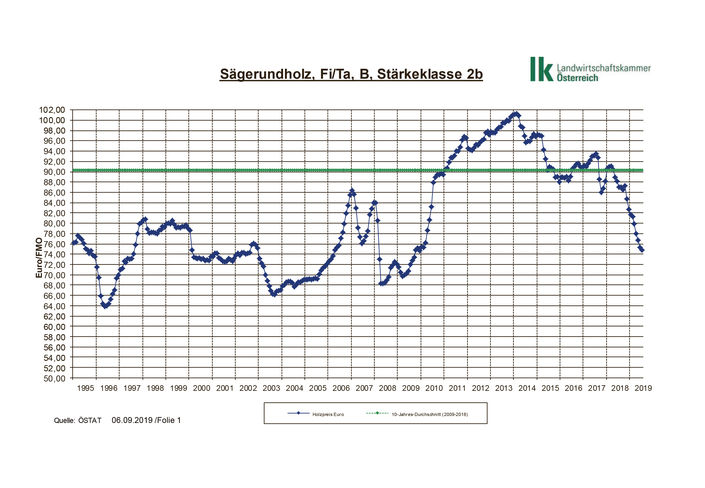

Als unmittelbare Folge hat sich wegen der gegebenen Rahmenbedingungen die Preissituation für die Forstwirtschaft seit Ende 2018 dramatisch verschlechtert. Preisrücknahmen von bis zu 20 Euro je Festmeter haben dazu geführt, dass die Holzerlöse auf das Niveau der 1990er Jahre gesunken sind (siehe Grafik 2).

Die gerade in Zeiten der Überversorgung in vielen Sägewerken ausgesprochen strenge Sortierung bei der Übernahme sowie die sturmbedingt erhöhten Aufarbeitungskosten, die zu den, in den Steillagen und Schutzwäldern ohnehin schon hohen Erntekosten dazu kommen, haben die Erträge für die betroffenen Waldbesitzer massiv reduziert. Unter Berücksichtigung der Kosten für die Infrastruktur (Forststraßenbau bzw. –sanierungen) sowie der Folgekosten für Aufforstung und Pflege, die zwischenzeitig – legt man den Verbraucherpreisindex zugrunde – in den letzten 25 Jahren um rund 50 % gestiegen sind, ist die Aufarbeitung der Schadhölzer vielfach zu einem Defizitgeschäft geworden.

Die gerade in Zeiten der Überversorgung in vielen Sägewerken ausgesprochen strenge Sortierung bei der Übernahme sowie die sturmbedingt erhöhten Aufarbeitungskosten, die zu den, in den Steillagen und Schutzwäldern ohnehin schon hohen Erntekosten dazu kommen, haben die Erträge für die betroffenen Waldbesitzer massiv reduziert. Unter Berücksichtigung der Kosten für die Infrastruktur (Forststraßenbau bzw. –sanierungen) sowie der Folgekosten für Aufforstung und Pflege, die zwischenzeitig – legt man den Verbraucherpreisindex zugrunde – in den letzten 25 Jahren um rund 50 % gestiegen sind, ist die Aufarbeitung der Schadhölzer vielfach zu einem Defizitgeschäft geworden.

Reguläre Nutzungen einschränken

In der aktuellen Situation ist jeder zusätzliche Festmeter auf dem Holzmarkt einer zu viel und führt dazu, dass die vom Sturm- und Borkenkäferschadholz betroffenen Waldbesitzer diese Schadholzmengen noch schwieriger auf dem Markt unterbringen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Rundholz zunehmend aus Österreich nach China exportiert wird.

Wenn es betriebswirtschaftlich vertretbar ist, dann sollten reguläre Nutzungen möglichst – auch aus Solidarität mit den vom Schadholz betroffenen Waldbesitzern – hintangestellt werden. Bei der derzeitigen Marktsituation sollte jeder Waldbesitzer überlegen, was nach Abzug der Holzerntekosten und allfälliger weiterer Waldbewirtschaftungskosten tatsächlich als Deckungsbeitrag übrigbleibt. Holz quasi zu „verschenken“, das über viele Jahrzehnte zu einem wertvollen Rohstoff herangewachsen ist, kann sicherlich nicht das Ziel nachhaltig wirtschaftender und in Generationen denkender Waldbesitzer sein.

Wenn es betriebswirtschaftlich vertretbar ist, dann sollten reguläre Nutzungen möglichst – auch aus Solidarität mit den vom Schadholz betroffenen Waldbesitzern – hintangestellt werden. Bei der derzeitigen Marktsituation sollte jeder Waldbesitzer überlegen, was nach Abzug der Holzerntekosten und allfälliger weiterer Waldbewirtschaftungskosten tatsächlich als Deckungsbeitrag übrigbleibt. Holz quasi zu „verschenken“, das über viele Jahrzehnte zu einem wertvollen Rohstoff herangewachsen ist, kann sicherlich nicht das Ziel nachhaltig wirtschaftender und in Generationen denkender Waldbesitzer sein.

Marktentwicklungen zwingen zu Alternativen

Angesichts der geschilderten Rahmenbedingungen ist es nicht verwunderlich, wenn bei vielen Waldbesitzern die Motivation zur aktiven Waldbewirtschaftung auf einen Tiefpunkt gesunken ist. Gleichzeitig profitiert aber aktuell die Holzindustrie von den nach wie vor guten Marktbedingungen. Sind aus der Waldbewirtschaftung mittelfristig keine positiven Deckungsbeiträge mehr zu erwarten, stellt sich für jeden Waldbesitzer die berechtigte Frage nach möglichen Alternativen.

Neben dem Verzicht auf Holznutzungen werden verstärkt Überlegungen im Hinblick auf Ökosystemdienstleistungen im Zusammenhang mit einer Extensivierung der Waldnutzung und die vermehrte Inanspruchnahme entsprechender Fördermittel aus der ländlichen Entwicklung zu thematisieren sein. Auch das Belassen von Totholz (z. B. wenn die Borkenkäfer schon ausgeflogen sind) oder das Überlassen von Kahlflächen für eine natürliche Sukzession zur Steigerung der Biodiversität könnte über Umweltprogramme zu einer alternativen Einkommensquelle werden.

Ob solche Maßnahmen langfristig der heute so bedeutsamen Forst- und Holzbranche dienlich sind, wenn dadurch die Holzbereitstellung zunehmend reduziert wird, bedarf wohl keiner Diskussion. Es wäre wohl der Beginn vom Ende einer florierenden Forst- und Holzwirtschaft.

Neben dem Verzicht auf Holznutzungen werden verstärkt Überlegungen im Hinblick auf Ökosystemdienstleistungen im Zusammenhang mit einer Extensivierung der Waldnutzung und die vermehrte Inanspruchnahme entsprechender Fördermittel aus der ländlichen Entwicklung zu thematisieren sein. Auch das Belassen von Totholz (z. B. wenn die Borkenkäfer schon ausgeflogen sind) oder das Überlassen von Kahlflächen für eine natürliche Sukzession zur Steigerung der Biodiversität könnte über Umweltprogramme zu einer alternativen Einkommensquelle werden.

Ob solche Maßnahmen langfristig der heute so bedeutsamen Forst- und Holzbranche dienlich sind, wenn dadurch die Holzbereitstellung zunehmend reduziert wird, bedarf wohl keiner Diskussion. Es wäre wohl der Beginn vom Ende einer florierenden Forst- und Holzwirtschaft.

Klimawandel als Feind des Nadelholzes

Die auftretenden Borkenkäferschäden in Österreich, Deutschland und Tschechien sind eindeutig und primär eine Folge des Klimawandels und sicherlich nicht nur – wie gerne von manchen Umweltorganisationen dargestellt wird – eine Folge falscher Waldbewirtschaftung.

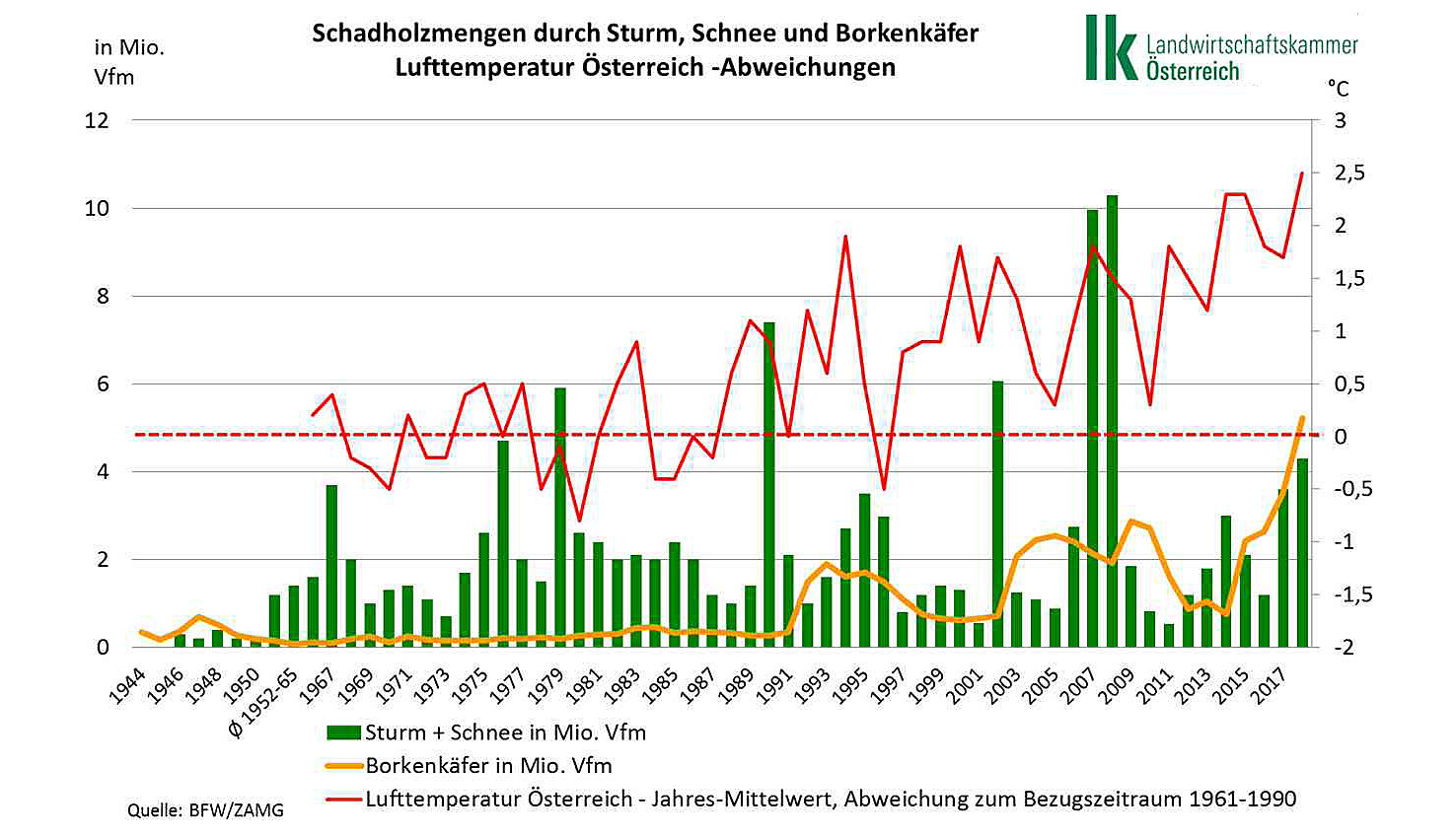

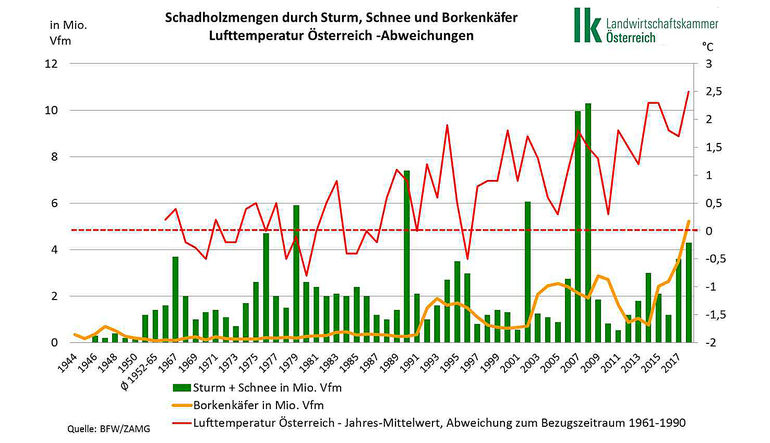

Wie in Grafik 3 zu erkennen ist, hängt der Anstieg des Borkenkäferschadholzes mit den gestiegenen Durchschnittstemperaturen zusammen. Schuldzuweisungen gegenüber dem Forst für Maßnahmen, die angesichts der Rahmenbedingungen vor ca. 60 oder mehr Jahren noch durchaus richtig und vertretbar waren, greifen eindeutig zu kurz. Sie machen das Opfer zum Täter und leisten keinen Beitrag zur Lösung des Problems.

Wenn die Prognosen der Klimaexperten stimmen und sich die Temperaturen weiter erhöhen, dann ist zu befürchten, dass in den nächsten Jahren die Schadholzmengen hoch bleiben und vor allem Fichte aber auch Weißkiefer in vielen Gebieten großflächig aus dem Waldbild verschwinden.

Wie in Grafik 3 zu erkennen ist, hängt der Anstieg des Borkenkäferschadholzes mit den gestiegenen Durchschnittstemperaturen zusammen. Schuldzuweisungen gegenüber dem Forst für Maßnahmen, die angesichts der Rahmenbedingungen vor ca. 60 oder mehr Jahren noch durchaus richtig und vertretbar waren, greifen eindeutig zu kurz. Sie machen das Opfer zum Täter und leisten keinen Beitrag zur Lösung des Problems.

Wenn die Prognosen der Klimaexperten stimmen und sich die Temperaturen weiter erhöhen, dann ist zu befürchten, dass in den nächsten Jahren die Schadholzmengen hoch bleiben und vor allem Fichte aber auch Weißkiefer in vielen Gebieten großflächig aus dem Waldbild verschwinden.