Richtiges G‘spür und Wissen für gute Silage

Die Gärung der Silage kann durch unterschiedliche Maßnahmen optimiert werden, damit ansprechende Qualitäten und hohe Grundfutterleistungen aus der Grassilage erzielt werden können. Die Einhaltung der Silierregeln und der optimale Einsatz der verfügbaren Siliertechnik sind für eine gute Silagequalität notwendig.

Vergärbarkeit des Erntegutes einschätzen

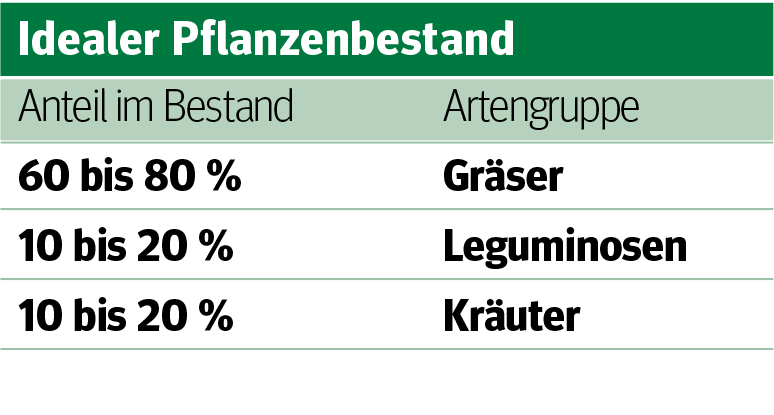

Der Prozess hin zu einer hohen Qualität fängt jedoch schon einen Schritt vorher an, denn nur aus einem hochwertigen Ausgangsbestand kann auch eine qualitativ ansprechende Konserve werden. So gilt es, die botanische Zusammensetzung des Grünlandes laufend zu kontrollieren und zu pflegen. Ein idealer Pflanzenbestand braucht neben einem entzugsorientierten Nährstoffmanagement meist eine regelmäßige Nachsaat mit standort- und nutzungsangepassten Grünlandmischungen.

Sehr gut silierfähig sind Bestände mit einem hohen Gräseranteil. Denn Gräser, wie z.B. das Englische Raygras, sind bei bedarfsgerechter Düngung zuckerhaltiger als Leguminosen und Kräuter und liefern daher mehr "Futter“ für die Mikroorganismen, die über die Vergärung des Zuckers das Mähgut konservieren können.

Die Silierfähigkeit von Leguminosen und Kräutern ist nicht nur aufgrund des meist niedrigeren Zuckergehaltes schlechter. Sie beinhalten darüber hinaus häufig mehr Eiweißverbindungen und/oder Mineralstoffe, die eine gewünschte rasche Ansäuerung der Grassilage abpuffern können.

Sehr gut silierfähig sind Bestände mit einem hohen Gräseranteil. Denn Gräser, wie z.B. das Englische Raygras, sind bei bedarfsgerechter Düngung zuckerhaltiger als Leguminosen und Kräuter und liefern daher mehr "Futter“ für die Mikroorganismen, die über die Vergärung des Zuckers das Mähgut konservieren können.

Die Silierfähigkeit von Leguminosen und Kräutern ist nicht nur aufgrund des meist niedrigeren Zuckergehaltes schlechter. Sie beinhalten darüber hinaus häufig mehr Eiweißverbindungen und/oder Mineralstoffe, die eine gewünschte rasche Ansäuerung der Grassilage abpuffern können.

Trockenmassegehalt ist entscheidend

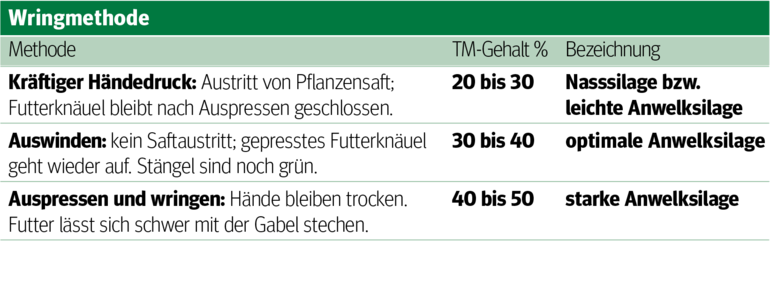

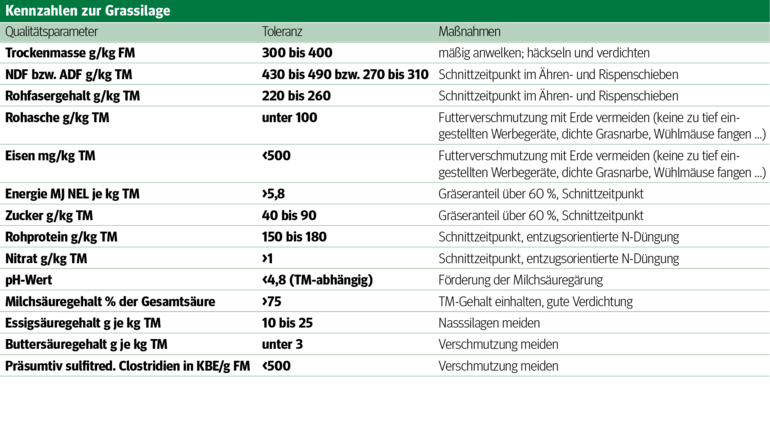

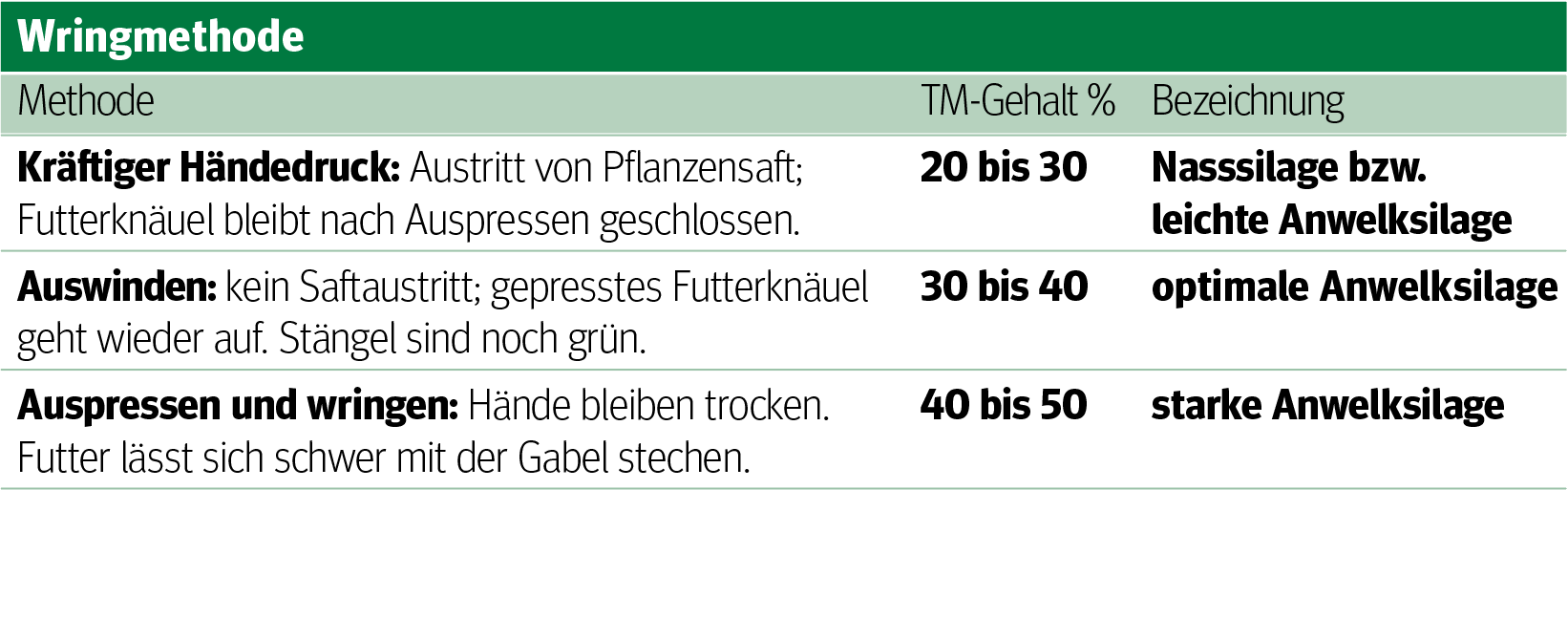

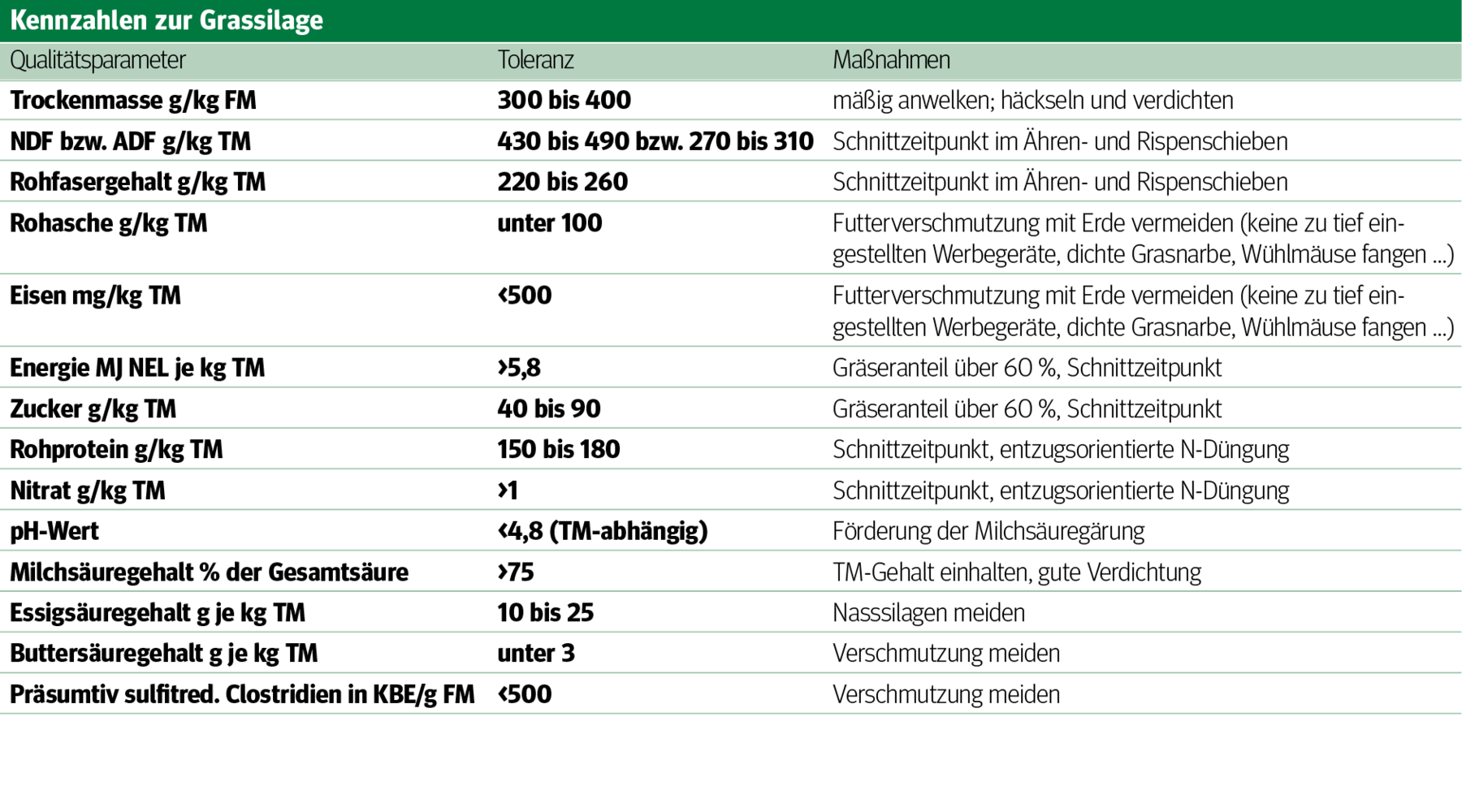

Zudem spielt der TM-Gehalt (Trockenmasse-Gehalt) eine entscheidende Rolle, denn mit dem Anwelken verbessert bzw. verschlechtert sich die Vergärbarkeit. Der Anwelkgrad sollte zwischen 30 und 40% TM liegen. Die Zuckerkonzentration wird so angehoben und das Erntegut ist leichter vergärbar. Zudem bleibt ab einem TM-Gehalt von 30% die Bildung von Gärsaft aus, was zur Minimierung der Nährstoffverluste bei der Futterkonservierung beiträgt. Ab 40% TM steigt hingegen das Risiko für Schimmelbildung und Nacherwärmung durch rasche Hefevermehrung bei Luftzutritt nach der Siloöffnung.

Die Durchführung der Wringmethode hilft bei der Einschätzung des Anwelkgrades. Der Erntezeitpunkt ist ein weiterer Parameter, der den Siliererfolg und die Qualität maßgeblich beeinflussen kann. Sofern es die Witterung zulässt, gilt grundsätzlich, dass der Bestand im Ähren- und Rispenschieben des Leitgrases gemäht werden soll. In der Futtermitteluntersuchung wird dieser Qualitätsparameter über die Gerüstsubstanzen NDF (Hemizellulose, Zellulose und Lignin) und ADF (Zellulose und Lignin) ausgedrückt. Je später gemäht wird, desto höher ist der Anteil dieser Strukturkohlenhydrate. Erstrebenswert sind Werte in den Bereichen von 410 bis 490 g NDF bzw. 260 bis 310 g ADF/kg TM.

Die Durchführung der Wringmethode hilft bei der Einschätzung des Anwelkgrades. Der Erntezeitpunkt ist ein weiterer Parameter, der den Siliererfolg und die Qualität maßgeblich beeinflussen kann. Sofern es die Witterung zulässt, gilt grundsätzlich, dass der Bestand im Ähren- und Rispenschieben des Leitgrases gemäht werden soll. In der Futtermitteluntersuchung wird dieser Qualitätsparameter über die Gerüstsubstanzen NDF (Hemizellulose, Zellulose und Lignin) und ADF (Zellulose und Lignin) ausgedrückt. Je später gemäht wird, desto höher ist der Anteil dieser Strukturkohlenhydrate. Erstrebenswert sind Werte in den Bereichen von 410 bis 490 g NDF bzw. 260 bis 310 g ADF/kg TM.

Eine möglichst kurze Feldliegezeit senkt die Atmungs- und Strahlungsverluste und bringt daher höhere Qualitäten. Der Mähaufbereiter kann hier Vorteile bringen, wobei die Gefahr einer zu raschen und hohen Abtrocknung an heißen Sommertagen berücksichtigt werden muss. Zudem sollte der Bestand vor dem Mähen abtrocknen, um das Risiko für eine zusätzliche Futterverschmutzung zu minimieren. Vorteile für den Gärprozess bringt der Einsatz eines Feldhäckslers, da die Partikellänge auf unter vier Zentimeter gebracht werden kann.

Bei der Ernte mit einem Ladewagen oder mit einer Ballenpresse sollten demnach auch möglichst viele Messer verwendet werden. Bei kurzem Erntegut entsteht mehr Oberfläche mit Pflanzensaft für die Bakterien, die durch Vergärung des Zuckers rasch den pH-Wert senken sollen. Darüber hinaus ist es einfacher, eine hohe Verdichtung zu erreichen.

Ein Fahrsilo muss so schnell wie möglich befüllt, gewalzt und luftdicht abgeschlossen werden. Der Walztraktor sollte dabei mindestens ein Drittel der stündlichen Einfuhrmenge wiegen. Als Faustregel kann angenommen werden, dass 1 m3 Erntegut (35% TM) im Ladewagen rund 200 kg und im Häcksler rund 150 kg wiegt. Die Walzschicht sollte dabei mindestens zweimal überfahren werden und eine Höhe von 30 bis 40 cm nicht überschreiten. Beim Abdecken sollte auf Unterziehfolien und Schutzgitter nicht verzichtet werden. Die Bildung von CO2-Gashauben unter der Folie deutet auf eine gute Abdichtung hin. Ein eindeutiger Rückschluss auf einen erfolgreichen Gärverlauf kann jedoch nicht sicher gezogen werden, da auch bei der unerwünschten Buttersäuregärung CO2 entsteht.

Obwohl es aufgrund der Sauerstoffzufuhr für den Gärprozess ungünstig ist, ist ein Nachfüllen des Silos häufig notwendig. Besonders wichtig ist, dass erst der folgende Aufwuchs nachsiliert wird und dabei das angewelkte Futter mehr als 30% TM aufweist. Denn auftretende Gärsäfte bei nassen Silagen können die bereits vergorene Silage hauptsächlich durch eine Buttersäuregärung verderben lassen. Bei der Erzeugung von Silageballen sollte der Ballen sechsfach mit der Stretchfolie umwickelt werden, um eine stabile Sauerstoffbarriere zu gewährleisten. So ist nach einem optimalen Gärverlauf mit einer stabilen Grassilage nach fünf bis sechs Wochen zu rechnen.

Bei der Ernte mit einem Ladewagen oder mit einer Ballenpresse sollten demnach auch möglichst viele Messer verwendet werden. Bei kurzem Erntegut entsteht mehr Oberfläche mit Pflanzensaft für die Bakterien, die durch Vergärung des Zuckers rasch den pH-Wert senken sollen. Darüber hinaus ist es einfacher, eine hohe Verdichtung zu erreichen.

Ein Fahrsilo muss so schnell wie möglich befüllt, gewalzt und luftdicht abgeschlossen werden. Der Walztraktor sollte dabei mindestens ein Drittel der stündlichen Einfuhrmenge wiegen. Als Faustregel kann angenommen werden, dass 1 m3 Erntegut (35% TM) im Ladewagen rund 200 kg und im Häcksler rund 150 kg wiegt. Die Walzschicht sollte dabei mindestens zweimal überfahren werden und eine Höhe von 30 bis 40 cm nicht überschreiten. Beim Abdecken sollte auf Unterziehfolien und Schutzgitter nicht verzichtet werden. Die Bildung von CO2-Gashauben unter der Folie deutet auf eine gute Abdichtung hin. Ein eindeutiger Rückschluss auf einen erfolgreichen Gärverlauf kann jedoch nicht sicher gezogen werden, da auch bei der unerwünschten Buttersäuregärung CO2 entsteht.

Obwohl es aufgrund der Sauerstoffzufuhr für den Gärprozess ungünstig ist, ist ein Nachfüllen des Silos häufig notwendig. Besonders wichtig ist, dass erst der folgende Aufwuchs nachsiliert wird und dabei das angewelkte Futter mehr als 30% TM aufweist. Denn auftretende Gärsäfte bei nassen Silagen können die bereits vergorene Silage hauptsächlich durch eine Buttersäuregärung verderben lassen. Bei der Erzeugung von Silageballen sollte der Ballen sechsfach mit der Stretchfolie umwickelt werden, um eine stabile Sauerstoffbarriere zu gewährleisten. So ist nach einem optimalen Gärverlauf mit einer stabilen Grassilage nach fünf bis sechs Wochen zu rechnen.

Gärschädlinge in Schach halten

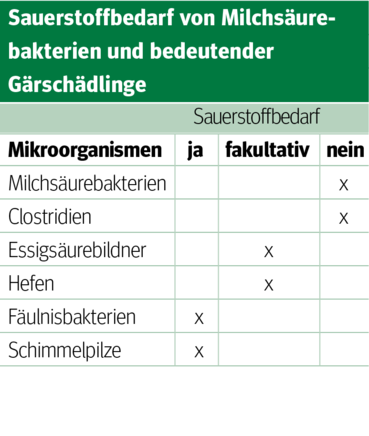

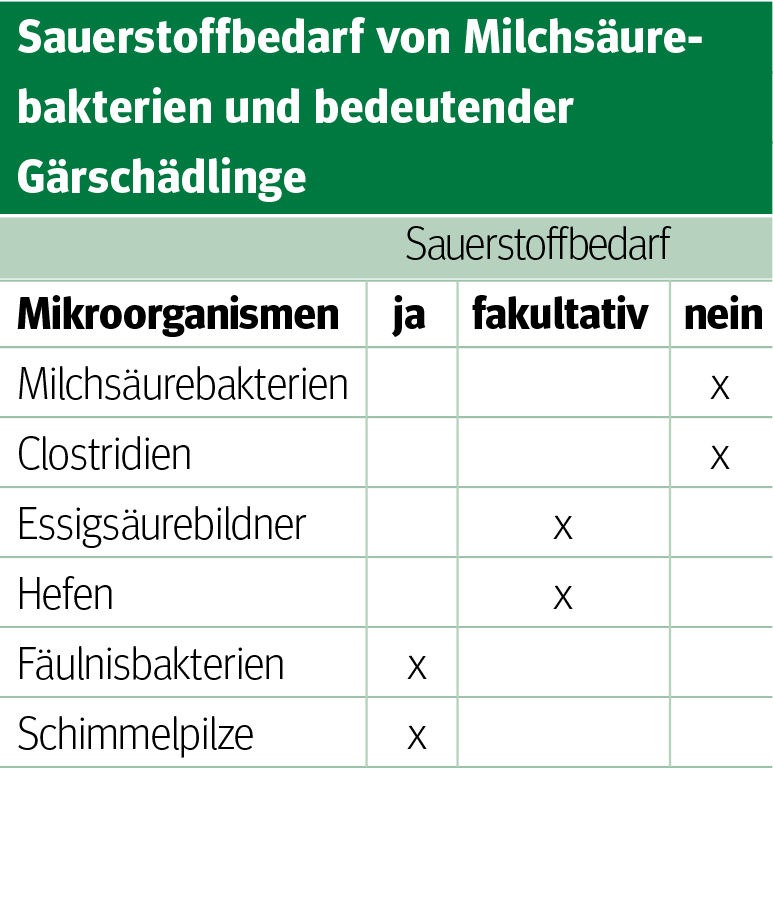

Für eine rasche Vergärung von angewelktem Grünfutter hin zu qualitativ hochwertiger Silage, sollen die auf dem Erntegut natürlich vorkommenden Milchsäurebakterien sorgen. Zucker wird dabei zu Milchsäure vergoren, die zur gewünschten pH-Wert-Absenkung (Optimalbereich 4,2 bis 4,8) führt. Erst nach Unterschreitung des kritischen pH-Wertes wird die Clostridienvermehrung und damit die qualitätsmindernde Buttersäurebildung unterbunden. Besonders Verschmutzung durch Erde und Wirtschaftsdüngerreste kann zur Etablierung von Clostridien in der Silage führen und soll daher unbedingt vermieden werden (Grenzwert für präsumtiv sulfitred. Clostridien 500 KBE/g FM).

Stickstoffdüngung fördert Gärqualität

Buttersäure im Futter ist generell unerwünscht, da sie ein Kennzeichen für einen mangelhaften Gärverlauf ist und meist unangenehm schweißig stinkt sowie die Fresslust der Tiere erheblich senkt. Eine andere Variante der Buttersäure ist hingegen beinahe geruchlos und nur im Labor feststellbar. Sie ist aber ebenso unerwünscht, da der Gärverlauf und die Stabilität negativ beeinflusst werden. Hier besteht auch nach Auswertung der Ergebnisse der österreichischen Silagemeisterschaften 2020 großes Verbesserungspotenzial.

Einen Beitrag zur Verbesserung der Gärqualität kann eine bedarfsorientierte Stickstoffdüngung leisten. Denn Nitrat bzw. das Abbauprodukt Nitrit wirkt hemmend auf Chlostridien und trägt demnach zu einer geringeren Buttersäurebildung bei. Auch die aktuellen Ergebnisse des LK-Silageprojektes unterstreichen diese Erkenntnis. Eine verlustarme Gülleausbringung mittels Schleppschuh (geringere Stickstoffausgasung in Form von Ammoniak) und angepasste höhere Düngergaben führten zu einer gesteigerten Stickstoffversorgung und dadurch wohl zu geringeren Buttersäure- und Clostridiengehalten in den Silagen.

Eine direkte Verschmutzung des Erntegutes durch Wirtschaftsdüngerreste führt erwartungsgemäß zu schlechten Silagequalitäten. Das Risiko einer solchen Verschmutzung ist einzelbetrieblich vom Wirtschaftsdüngermanagement (Aufbereitung, Technik, Zeitpunkt …) und bekanntlich stark von der Niederschlagsmenge bzw. -verteilung nach der Wirtschaftsdüngerausbringung abhängig. Verschmutztes Futter bzw. eine langsame Ansäuerung der Silage können auch zu einem Anstieg von Essigsäurebildnern führen.

Essigsäure ist bis zu einem gewissen Anteil (10 bis 25 g/kg TM) erwünscht, da sie die Aktivität von Hefen hemmt und so einer Silonacherwärmung entgegenwirkt. Da sie aber bekanntlich stechend riecht, wirkt sie aber auch mindernd auf die Fresslust der Tiere. Eine wichtige Kennzahl zur Darstellung der Futterverschmutzung mit Erde stellt neben der Rohasche (<100 g/kg TM) der Eisengehalt in der Futterkonserve dar. Werte unter 500 mg Eisen pro Kilo TM sind anzustreben und lassen auf sauberes Futter hindeuten.

Weiters sind Fäulnisbakterien, die Proteine im Futter abbauen, und Schimmelpilze, die je nach Art für ihre giftigen Stoffwechselprodukte (Mykotoxine) bekannt sind, unerwünscht. Da diese Bakterien und auch Schimmelpilze auf Sauerstoff angewiesen sind, ist eine gute Verdichtung und luftdichte Abdeckung besonders wichtig. Bei der Silageentnahme aus einem Flach- bzw. Hochsilo ist der Vorschub entscheidend. Im Winter sollte dieser mindestens 1 bis 1,5 Meter und im Sommer 2 bis 2,5 Meter pro Woche betragen. Ansonsten kann die Aktivität der Hefen durch die andauernde Luftzufuhr in der Silage ansteigen. Durch den Abbau von Milchsäure steigt auch der pH-Wert, wodurch wiederum u. a. Schimmelpilze gefördert werden können.

Einen Beitrag zur Verbesserung der Gärqualität kann eine bedarfsorientierte Stickstoffdüngung leisten. Denn Nitrat bzw. das Abbauprodukt Nitrit wirkt hemmend auf Chlostridien und trägt demnach zu einer geringeren Buttersäurebildung bei. Auch die aktuellen Ergebnisse des LK-Silageprojektes unterstreichen diese Erkenntnis. Eine verlustarme Gülleausbringung mittels Schleppschuh (geringere Stickstoffausgasung in Form von Ammoniak) und angepasste höhere Düngergaben führten zu einer gesteigerten Stickstoffversorgung und dadurch wohl zu geringeren Buttersäure- und Clostridiengehalten in den Silagen.

Eine direkte Verschmutzung des Erntegutes durch Wirtschaftsdüngerreste führt erwartungsgemäß zu schlechten Silagequalitäten. Das Risiko einer solchen Verschmutzung ist einzelbetrieblich vom Wirtschaftsdüngermanagement (Aufbereitung, Technik, Zeitpunkt …) und bekanntlich stark von der Niederschlagsmenge bzw. -verteilung nach der Wirtschaftsdüngerausbringung abhängig. Verschmutztes Futter bzw. eine langsame Ansäuerung der Silage können auch zu einem Anstieg von Essigsäurebildnern führen.

Essigsäure ist bis zu einem gewissen Anteil (10 bis 25 g/kg TM) erwünscht, da sie die Aktivität von Hefen hemmt und so einer Silonacherwärmung entgegenwirkt. Da sie aber bekanntlich stechend riecht, wirkt sie aber auch mindernd auf die Fresslust der Tiere. Eine wichtige Kennzahl zur Darstellung der Futterverschmutzung mit Erde stellt neben der Rohasche (<100 g/kg TM) der Eisengehalt in der Futterkonserve dar. Werte unter 500 mg Eisen pro Kilo TM sind anzustreben und lassen auf sauberes Futter hindeuten.

Weiters sind Fäulnisbakterien, die Proteine im Futter abbauen, und Schimmelpilze, die je nach Art für ihre giftigen Stoffwechselprodukte (Mykotoxine) bekannt sind, unerwünscht. Da diese Bakterien und auch Schimmelpilze auf Sauerstoff angewiesen sind, ist eine gute Verdichtung und luftdichte Abdeckung besonders wichtig. Bei der Silageentnahme aus einem Flach- bzw. Hochsilo ist der Vorschub entscheidend. Im Winter sollte dieser mindestens 1 bis 1,5 Meter und im Sommer 2 bis 2,5 Meter pro Woche betragen. Ansonsten kann die Aktivität der Hefen durch die andauernde Luftzufuhr in der Silage ansteigen. Durch den Abbau von Milchsäure steigt auch der pH-Wert, wodurch wiederum u. a. Schimmelpilze gefördert werden können.

Silierhilfsmittel gezielt einsetzen

Egal ob Milchsäurebakterien, Salze oder Säuren als Silierhilfsmittel eingesetzt werden: Wichtig für die Unterdrückung der Clostridien ist die automatisierte Dosierung und gleichmäßige Verteilung im Erntegut. Die Applikation flüssiger Präparate dürfte ebenso häufig besser gegen Gärschädlinge wirken und demnach für bessere Qualitäten sorgen. Auch die Ergebnisse des LK-Silageprojektes 2020 zeigen, dass durch den Einsatz flüssiger Siliermittel mittels Dosierautomaten der Gärerfolg messbar verbessert werden konnte.

Kurz gelesen

Bei der Erzeugung einer qualitativ hochwertigen Grassilage gibt es viele Punkte zu beachten. Neben der Bewahrung bzw. Etablierung eines gräserreichen Pflanzenbestandes ist es bei der Silagebereitung besonders wichtig, die Voraussetzungen für eine kontrollierte und rasche Milchsäuregärung zu gewährleisten. Eine sensorische Beurteilung und eine Futtermitteluntersuchung helfen bei der Qualitätsfeststellung und dienen als Grundlage für eine zielgerichtete Fütterung.