Düngung für das Frühjahr schon jetzt planen

Der Nährstoffvorrat im Boden kann mit einer Bodenuntersuchung eingeschätzt werden. Bei regelmäßiger Durchführung alle vier bis sechs Jahre können die Ergebnisse der Bodenuntersuchung wichtige Aufschlüsse über die Entwicklung der Nährstoffgehalte bzw. des pH-Wertes im Boden und somit über die laufende Düngung geben. Mit Hilfe der Richtlinie für die sachgerechte Düngung kann so die richtig angepasste Düngermenge bemessen werden.

Probennahme - worauf achten?

Eine sorgfältig durchgeführte Ziehung der Bodenproben gilt als Voraussetzung für ein aussagekräftiges Analyseergebnis. Die Bewirtschaftung (vor allem Düngehäufigkeit und Düngemenge) sowie die Bodenbeschaffenheit sollten auf einem Schlag gleich sein. Dabei sind folgende Parameter zu beachten:

Bodenprobensäckchen samt Erhebungsbogen sind im Bundesland Salzburg in den jeweiligen BBKs erhältlich. Dort können nach telefonischer Rücksprache auch Bodenprobenstecher ausgeliehen werden. Für andere Bundesländer erhält man dazu Informationen in der Grünlandabteilung der Landwirtschaftskammer.

Bei der einfachen Grunduntersuchung eines Bodens werden der pH-Wert und der Bodenvorrat wichtiger Hauptnährstoffe wie Phosphor, Kalium und Magnesium analysiert. Mit diesen Werten kann eine gewisse Grundaussage über den Versorgungsstatus getroffen werden. Weiters können bei Bedarf Sonderuntersuchungen auf Kationenaustauschkapazität, Kalifixierung oder Schwermetalle wichtige Informationen für die Pflanzenernährung liefern.

In der viehhaltenden Grünlandwirtschaft kann davon ausgegangen werden, dass über die Wirtschaftsdüngerausbringung ausreichend Spurenelemente wie Mangan, Kupfer, Zink und Bor rückgeführt werden.

Auf Grünlandflächen mit praxisüblichen Wirtschaftsdüngergaben nach jeder Nutzung ist auch von einer ausreichenden Schwefelversorgung auszugehen. Auf leichten und sandigen Standorten und bei häufig genutzten oder leguminosenreichen Grünlandbeständen kann zum ersten Aufwuchs Schwefelmangel auftreten. Anstatt einer Bodenanalyse auf Schwefel ist es ratsam, bei Futtermittelanalysen den Schwefelgehalt mituntersuchen zu lassen. Das Stickstoff-/Schwefel-Verhältnis (N/S) lässt einen Rückschluss zu, wie es um die Schwefelversorgung auf den Grünlandflächen mit dem derzeitigen Düngemanagement bestellt ist. Bei N/S-Verhältnissen unter 12:1 ist von einer guten Schwefelversorgung des Grünlandes auszugehen und keine mineralische Schwefeldüngung notwendig.

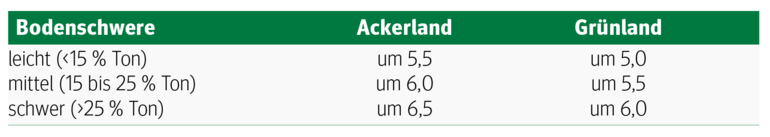

Ein wichtiger Wachstumsfaktor ist der pH-Wert. Über diesen wird auch der Säuregrad im Boden gemessen. Generell handelt es sich bei der Bodenversauerung um einen natürlichen Prozess, der durch Säureeintrag über Wurzelatmung, Wurzelausscheidungen und Zersetzung organischen Materials verursacht wird. Sauer wirkende Mineraldünger sowie Bodenverdichtungen, einhergehend mit einem gestörten Wasserhaushalt, können diesen Vorgang beschleunigen. Die Pufferkapazität eines Bodens beeinflusst die Geschwindigkeit einer Versauerung darüber hinaus maßgeblich. Der Hauptaustrag des säurepuffernden Kalkes geschieht über die Auswaschung, welche generell von der Niederschlagsmenge und der Bodenschwere (Sand-, Schluff- und Tonanteil) abhängig ist. Der optimale pH-Wert auf mittelschweren Grünlandböden liegt zwischen 5,5 und 5,8.

- Bodenform (lt. Bodenkartierung)

- Lage, Relief (z. B. Oberhang, Unterhang)

- Gründigkeit

- Bodenschwere (Tongehalt)

- Wasserversorgung

- Grobanteil

Bodenprobensäckchen samt Erhebungsbogen sind im Bundesland Salzburg in den jeweiligen BBKs erhältlich. Dort können nach telefonischer Rücksprache auch Bodenprobenstecher ausgeliehen werden. Für andere Bundesländer erhält man dazu Informationen in der Grünlandabteilung der Landwirtschaftskammer.

Bei der einfachen Grunduntersuchung eines Bodens werden der pH-Wert und der Bodenvorrat wichtiger Hauptnährstoffe wie Phosphor, Kalium und Magnesium analysiert. Mit diesen Werten kann eine gewisse Grundaussage über den Versorgungsstatus getroffen werden. Weiters können bei Bedarf Sonderuntersuchungen auf Kationenaustauschkapazität, Kalifixierung oder Schwermetalle wichtige Informationen für die Pflanzenernährung liefern.

In der viehhaltenden Grünlandwirtschaft kann davon ausgegangen werden, dass über die Wirtschaftsdüngerausbringung ausreichend Spurenelemente wie Mangan, Kupfer, Zink und Bor rückgeführt werden.

Auf Grünlandflächen mit praxisüblichen Wirtschaftsdüngergaben nach jeder Nutzung ist auch von einer ausreichenden Schwefelversorgung auszugehen. Auf leichten und sandigen Standorten und bei häufig genutzten oder leguminosenreichen Grünlandbeständen kann zum ersten Aufwuchs Schwefelmangel auftreten. Anstatt einer Bodenanalyse auf Schwefel ist es ratsam, bei Futtermittelanalysen den Schwefelgehalt mituntersuchen zu lassen. Das Stickstoff-/Schwefel-Verhältnis (N/S) lässt einen Rückschluss zu, wie es um die Schwefelversorgung auf den Grünlandflächen mit dem derzeitigen Düngemanagement bestellt ist. Bei N/S-Verhältnissen unter 12:1 ist von einer guten Schwefelversorgung des Grünlandes auszugehen und keine mineralische Schwefeldüngung notwendig.

Ein wichtiger Wachstumsfaktor ist der pH-Wert. Über diesen wird auch der Säuregrad im Boden gemessen. Generell handelt es sich bei der Bodenversauerung um einen natürlichen Prozess, der durch Säureeintrag über Wurzelatmung, Wurzelausscheidungen und Zersetzung organischen Materials verursacht wird. Sauer wirkende Mineraldünger sowie Bodenverdichtungen, einhergehend mit einem gestörten Wasserhaushalt, können diesen Vorgang beschleunigen. Die Pufferkapazität eines Bodens beeinflusst die Geschwindigkeit einer Versauerung darüber hinaus maßgeblich. Der Hauptaustrag des säurepuffernden Kalkes geschieht über die Auswaschung, welche generell von der Niederschlagsmenge und der Bodenschwere (Sand-, Schluff- und Tonanteil) abhängig ist. Der optimale pH-Wert auf mittelschweren Grünlandböden liegt zwischen 5,5 und 5,8.

Effekt von Phosphor, Kali und Magnesium

Phosphor gilt als wichtiger Pflanzennährstoff. So spielt er als zentraler Baustein des Adenosintriphosphats (ATP) eine entscheidende Rolle in der Energieversorgung der Zellen. Aber auch in der Nutztierfütterung ist Phosphor von großer Bedeutung. P-Mangel vermindert die Futteraufnahme und beeinflusst die Tiergesundheit negativ.

Eine ausreichende Kaliversorgung erhöht den Gehalt an Kohlenhydraten (Zucker, Stärke, Rohfaser), aber auch an Vita- minen in der Pflanze. Magnesium ist für die Chlorophyllbildung sowie für verschiedene enzymatische Aktivitäten in der Pflanze wichtig.

Eine ausreichende Kaliversorgung erhöht den Gehalt an Kohlenhydraten (Zucker, Stärke, Rohfaser), aber auch an Vita- minen in der Pflanze. Magnesium ist für die Chlorophyllbildung sowie für verschiedene enzymatische Aktivitäten in der Pflanze wichtig.

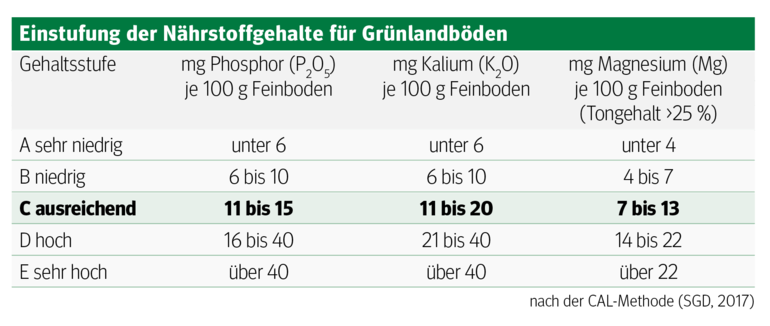

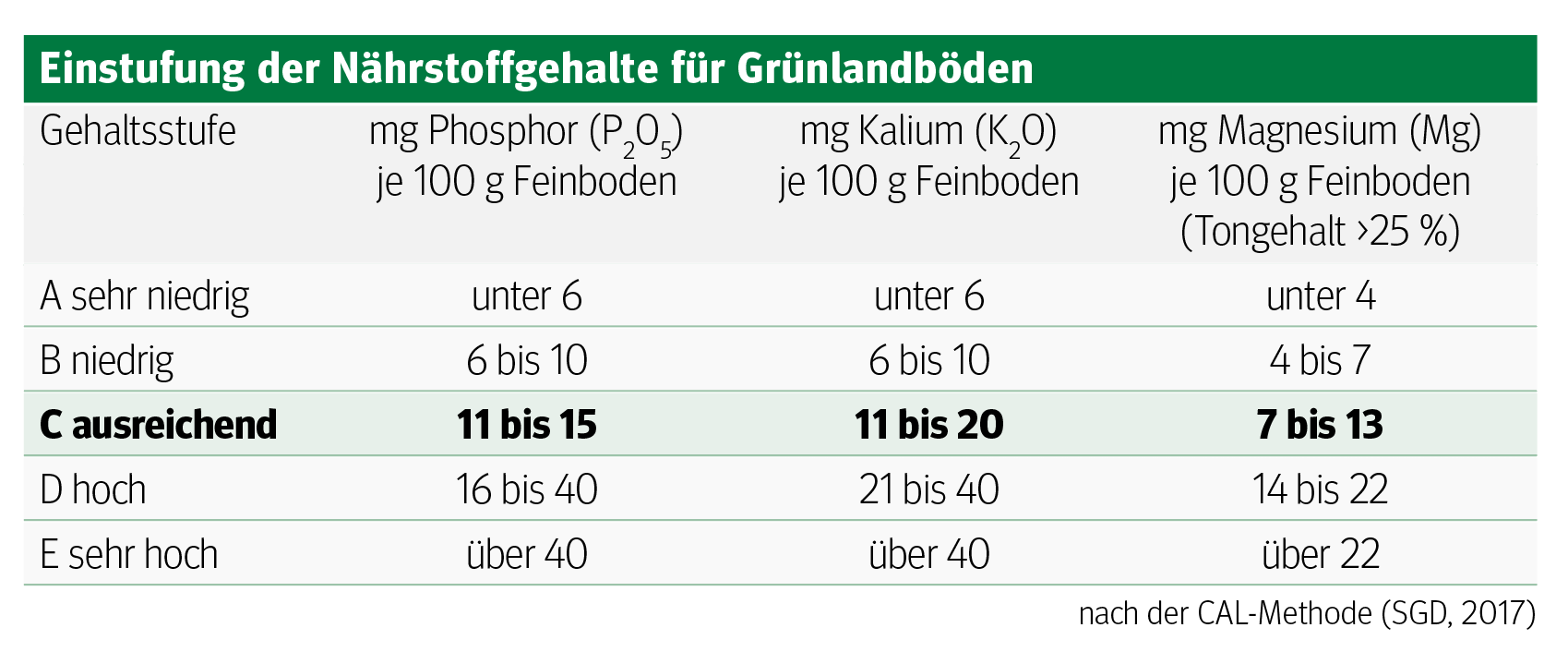

Ziel ist die Versorungsstufe C

Anzustreben ist generell die Versorgungsstufe C. Die empfohlene Düngemenge orientiert sich in dieser Stufe an dem Nährstoffentzug in der jeweiligen Ertragslage. In der Gehaltsstufe B wird ein Zuschlag von 25 % bzw. in der Stufe A von 50 % empfohlen. Die Düngeempfehlungswerte können der Richtlinie für die sachgerechte Düngung entnommen werden. Die Broschüre ist auf der jeweiligen Homepage der Landwirtschaftskammer zu finden.

Kurzanleitung Probenziehung

- Mind. 20 bis 25 Einstiche je Mischprobe (ca. ½ kg)

- Flächeneinheit sollte 2 ha (auch bei einheitlichen Flächen max. 5 ha) betragen

- Keine Einstiche auf untypischen Stellen (Randstreifen, Nässestellen, planierten Stellen etc.)

- Einstichtiefe im Acker ca. 20 bis 30 cm (= Bearbeitungstiefe)

- Einstichtiefe im Grünland ca. 10 cm (= Hauptwurzelzone)

- Probeziehung möglichst vor der Düngung durchführen

- Hohe Humus- oder Steingehalte können das Ergebnis verzerren

- Probesackerl und Erhebungsbogen sofort beschriften bzw. ausfüllen (Feldbezeichnung, Kultur, Absender)