Bewirtschaftung mit Feingefühl lohnt sich

Neben Standortmängeln wie Staunässe, Beschattung und schottrigen Böden beeinflussen Auswinterungsschäden wie Schneeschimmel-, Mäusebefall sowie Bewirtschaftungsfehler den Pflanzenbestand. Dabei zählen Bodenverdichtungen, wiederholter Rasierschnitt sowie größere Bestandeslücken zu den häufigsten Problemen. Düngung- und Nutzungsintensität beeinflussen auch das Verhältnis zwischen Gräsern, Kräutern und Leguminosen und damit die Futterqualität und den Ertrag.

Die häufigsten Bewirtschaftungsfehler im Überblick:

Die häufigsten Bewirtschaftungsfehler im Überblick:

- Narbenverletzungen

- Rasierschnitt

- Beweiden bei Nässe

- falscher Einsatz von Egge und Walze

- Bodenverdichtungen

- Nährstoffmangel bzw. -überschuss

- zu späte Nutzung (speziell erster Aufwuchs)

- Übernutzung

- Unter- oder Überbeweidung

Bodenverdichtung meiden

Oberflächige Bodenverdichtungen sind meist auf das Befahren noch zu feuchter Böden zurückzuführen. Jede Bodenverdichtung verringert den Grobporenanteil und presst die Luft aus dem Boden, was nicht nur zu einem Sauerstoffmangel in der Wurzelzone führt, sondern auch den Anteil luftführender Grobporen verringert.

Darauf reagieren viele Gräser empfindlich, während die Gemeine Rispe oder der Kriechende Hahnenfuß aufgrund ihrer oberirdischen Ausläufer (Stolonen) gut damit leben können und sich dann verstärkt ausbreiten.

Bereits ein einmaliges Überfahren eines zu feuchten Bodens fördert die Gemeine Rispe, den Kriechenden Hahnenfuß und die Quecke. Am stärksten leidet die konkurrenzschwache Wiesenrispe, die im alpinen Raum das wichtigste Untergras ist, darunter. Oberflächige Bodenverdichtungen können einen Ertrags- und Qualitätsverlust von etwa 20 bis 25 % bewirken.

Bereits ein einmaliges Überfahren eines zu feuchten Bodens fördert die Gemeine Rispe, den Kriechenden Hahnenfuß und die Quecke. Am stärksten leidet die konkurrenzschwache Wiesenrispe, die im alpinen Raum das wichtigste Untergras ist, darunter. Oberflächige Bodenverdichtungen können einen Ertrags- und Qualitätsverlust von etwa 20 bis 25 % bewirken.

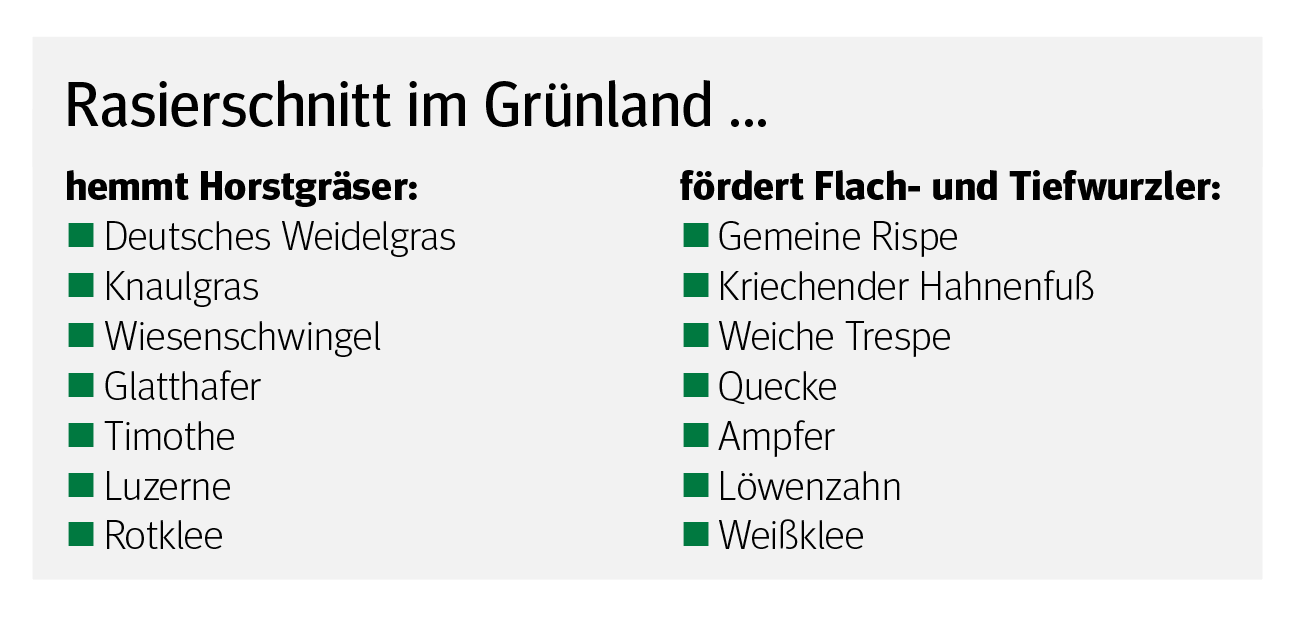

Tiefes Mähen schwächt Horstgräser

Neben einer Bodenverdichtung schwächt auch jeder Rasierschnitt (unter 5 bis 7 cm Stoppelhöhe) die Horstgräser, da diese ihre Nährstoffreser-ven verstärkt in den Halmen (Stoppeln) für den Wiederaustrieb speichern.

Horstgräser neigen aufgrund ihrer Büschelform stärker zu lückigen Beständen als rasenbildende Gräser, die aufgrund verstärkter Seitentriebbildung dichtere Grasnarben bilden können und dadurch eine hö-here Trittfestigkeit haben.

Rasenbildende Gräser fördern auch wieder das Schließen von Lücken.

Bei größeren Lücken können sich verstärkt Tiefwurzler wie Ampfer, Bärenklau oder Löwenzahn ausbreiten. Auch Pflanzen mit bodennahen Kriechtrieben (Stolonen) wie die Gemeine Rispe oder der Kriechende Hahnenfuß profitieren vom Tiefschnitt, da ihre Speicherorgane nicht geschwächt werden und wieder rascher austreiben können. Zu tief eingestellte Mähwerke erfassen den Vegetationskegel und schädigen so die Basalknospen der Gräser. Das sind die „Lebenszellen“ des neuen Austriebes. Gehen sie verloren, dann stirbt der Trieb ab. Die Folge ist ein verzögerter Neuaustrieb, da zuerst wieder neue Bestockungstriebe gebildet werden müssen. Dabei werden verstärkt die in den Halmstoppeln deponierten Reservestoffe verbraucht.

Eine geringe Rest-Assimilationsfläche (normal mindestens 15 bis 20 %) in Verbindung mit geschwächten Reserven bewirkt auch eine Reduzierung der Wurzelmasse, was dann eine geringere Wasser- und Nährstoffaufnahme zur Folge hat. Speziell nach einer Trockenheit kommt es dann leicht zum „Ausbrennen“ der Grasnarbe. Nicht zuletzt erhöht ein zu tiefer Schnitt infolge von Futterverschmutzung auch den Rohaschegehalt im Futter (Gefahr von Fehlgärungen bei der Silagebereitung).

Bei größeren Lücken können sich verstärkt Tiefwurzler wie Ampfer, Bärenklau oder Löwenzahn ausbreiten. Auch Pflanzen mit bodennahen Kriechtrieben (Stolonen) wie die Gemeine Rispe oder der Kriechende Hahnenfuß profitieren vom Tiefschnitt, da ihre Speicherorgane nicht geschwächt werden und wieder rascher austreiben können. Zu tief eingestellte Mähwerke erfassen den Vegetationskegel und schädigen so die Basalknospen der Gräser. Das sind die „Lebenszellen“ des neuen Austriebes. Gehen sie verloren, dann stirbt der Trieb ab. Die Folge ist ein verzögerter Neuaustrieb, da zuerst wieder neue Bestockungstriebe gebildet werden müssen. Dabei werden verstärkt die in den Halmstoppeln deponierten Reservestoffe verbraucht.

Eine geringe Rest-Assimilationsfläche (normal mindestens 15 bis 20 %) in Verbindung mit geschwächten Reserven bewirkt auch eine Reduzierung der Wurzelmasse, was dann eine geringere Wasser- und Nährstoffaufnahme zur Folge hat. Speziell nach einer Trockenheit kommt es dann leicht zum „Ausbrennen“ der Grasnarbe. Nicht zuletzt erhöht ein zu tiefer Schnitt infolge von Futterverschmutzung auch den Rohaschegehalt im Futter (Gefahr von Fehlgärungen bei der Silagebereitung).

Düngung und Nutzung lenken den Bestand

Die Mähnutzung fördert die Obergräser. Zu beachten ist jedoch, dass bei zu später Mähnutzung (insbesondere bei Zweischnittwiesen) die Untergräser (auch der Weißklee) infolge von Lichtmangel ersticken bzw. verdrängt werden.

Bei zu hohen Grasbeständen und zu später Nutzung wird die Halmbasis beschattet und dadurch die Bestockung unterdrückt.

Eine häufige Nutzung durch Beweidung fördert die Untergräser, da dadurch der Boden wieder mehr Licht bekommt. Neben der Nutzungsart (Mahd/Weide) und dem Nutzungszeitpunkt hat die Düngung den größten Einfluss auf die Bestandesentwicklung. Eine häufigere Nutzung braucht auch eine intensivere Düngung. Eine nicht standortangepasste Düngung (Überdüngung wie auch Nährstoff-mangel) führt zu labilen Pflanzenbeständen und letztlich zur Verunkrautung.

Wird z. B. eine frische Glatthaferwiese zu wenig gedüngt, so wird der Glatthafer meist vom Wolligen Honiggras oder von der Wucherblume (Margerite) verdrängt. Bei intensiverer Nutzung wird hingegen der konkurrenzschwächere Glatthafer vom intensiveren Knaulgras bzw. vom Deutschen Weidelgras verdrängt, da der Glatthafer sowie der Goldhafer nur maximal drei Nutzungen vertragen. Bei wiederholter Überdüngung können die Tiefwurzler, z. B. Doldenblütlern, Ampfer etc., dank ihrer großen Wurzel- und damit Nährstoffspeicherkapazität die Gräser verdrängen.

Grundsätzlich kann ein Nährstoffmangel (vor allem N-Mangel) infolge des Ausbleibens wertvoller Gräser genauso zu lückigen Beständen und damit Verunkrautung führen. Intensiver genutzte Bestände brauchen etwa 50 bis 60 kg Reinstickstoff pro Aufwuchs (entspricht etwa 30 m³ Gülle 1:1 verdünnt mit ca. 5 % TM).

Eine häufige Nutzung durch Beweidung fördert die Untergräser, da dadurch der Boden wieder mehr Licht bekommt. Neben der Nutzungsart (Mahd/Weide) und dem Nutzungszeitpunkt hat die Düngung den größten Einfluss auf die Bestandesentwicklung. Eine häufigere Nutzung braucht auch eine intensivere Düngung. Eine nicht standortangepasste Düngung (Überdüngung wie auch Nährstoff-mangel) führt zu labilen Pflanzenbeständen und letztlich zur Verunkrautung.

Wird z. B. eine frische Glatthaferwiese zu wenig gedüngt, so wird der Glatthafer meist vom Wolligen Honiggras oder von der Wucherblume (Margerite) verdrängt. Bei intensiverer Nutzung wird hingegen der konkurrenzschwächere Glatthafer vom intensiveren Knaulgras bzw. vom Deutschen Weidelgras verdrängt, da der Glatthafer sowie der Goldhafer nur maximal drei Nutzungen vertragen. Bei wiederholter Überdüngung können die Tiefwurzler, z. B. Doldenblütlern, Ampfer etc., dank ihrer großen Wurzel- und damit Nährstoffspeicherkapazität die Gräser verdrängen.

Grundsätzlich kann ein Nährstoffmangel (vor allem N-Mangel) infolge des Ausbleibens wertvoller Gräser genauso zu lückigen Beständen und damit Verunkrautung führen. Intensiver genutzte Bestände brauchen etwa 50 bis 60 kg Reinstickstoff pro Aufwuchs (entspricht etwa 30 m³ Gülle 1:1 verdünnt mit ca. 5 % TM).

Fazit: Ist ein Aussamen notwendig?

Horst- oder Büschelgräser müssen aussamen. Knaulgras und Timothe bilden eine gewisse Ausnahme und können sich auch ohne Aussamen länger im Bestand halten.

Ausläufertreibende Gräser können sich auch vegetativ vermehren. Für eine intensivere fünfmalige Nutzung sind als Leitgräser nur das Deutsche Weidelgras und das Knaulgras bzw. in feuchteren Lagen der Wiesenfuchsschwanz (nur bedingt weidetauglich) in Verbindung mit Timothe, Wiesenrispe und Weißklee geeignet.

Horstbildner sowie Luzerne und Rotklee reagieren durch ihre oberirdischen Speicherorgane empfindlicher auf Tiefschnitt als Rasenbildner oder Tiefwurzler. Die Lenkung des Pflanzenbestandes muss vorrangig über eine standortangepasste Düngung und Nutzung erfolgen.

Horstbildner sowie Luzerne und Rotklee reagieren durch ihre oberirdischen Speicherorgane empfindlicher auf Tiefschnitt als Rasenbildner oder Tiefwurzler. Die Lenkung des Pflanzenbestandes muss vorrangig über eine standortangepasste Düngung und Nutzung erfolgen.